提到「寄生蟲學」,你會想到什麼?蠕動的蟲體、噁心的模樣、黏稠的體液……光想就雞皮疙瘩冒出來,而且最重要的,「和我有什麼關?那應該是非洲、南美洲或東南亞等落後地區才要在意的吧?」

但如果有人告訴你,白居易千古名作《長恨歌》裡楊貴妃與唐明皇的愛情悲劇,其實背後作祟的重要兇手之一,其實是「寄生蟲」,你會不會「咦?」地突然有點好奇?

以為與己無關的寄生蟲,在歷史故事中到處伴隨著你

「你知道楊貴妃其實是被瘧疾間接害死的嗎?」這是成功大學醫學院寄生蟲學科副教授辛致煒所開的「寄生蟲學」的通識課程內容之一,他露出一個神秘的微笑,說出這個連中文系教授都不知道的典故。

「瘧疾?楊貴妃不是被以一條白綾縊死嗎?」白居易《長恨歌》中的名句「六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死」,是每個高中生都讀過的句子。

面對學生一臉的狐疑,辛致煒把桌上的電腦螢幕轉向,秀出白居易另一首名作《新豐折臂翁》中的段落:

無何天寶大徵兵,戶有三丁點一丁。

點得驅將何處去,五月萬里雲南行。

聞道雲南有瀘水,椒花落時瘴煙起。

大軍徒涉水如湯,未過十人二三死。

村南村北哭聲哀,兒別爺孃夫別妻。

皆云前後徵蠻者,千萬人行無一回。

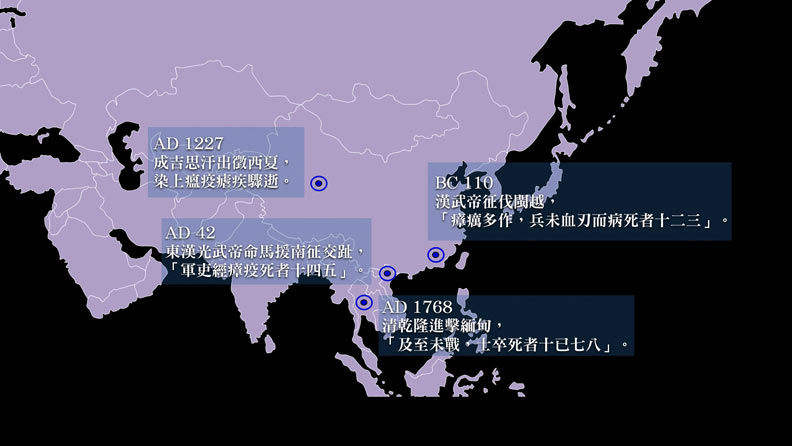

「這是安史之亂發生前兩三年,楊貴妃的哥哥、宰相楊國忠為了建功,對南韶發起的戰爭。」辛致煒宛如國文老師般,解說起詩詞的故事,「你有沒有想過,詩中的『瘴煙』到底是什麼?為什麼古人走到叢林、呼吸了暑氣,就一命嗚呼?真有這麼恐怖的空氣?」

「『瘴氣』根據考證,其實就是『瘧疾』,」辛致煒解說,北方人到了南方,只知道同伴走著走著就出現類似感冒般的發燒、畏寒、顫抖、冒冷汗,然後就此一病不起,不知道也想不透原因,恐懼不已下,只好猜測是無影無形的「瘴氣」。

「萬里雲南行」,北方到南方,雲南又是抗藥性瘧疾演變最快的地區;「五月」「椒花落時」,天氣轉熱的時節,蚊蟲紛紛出動;「瀘水」「涉水如湯」,河邊正是蚊蟲最密集之處。北方人沒有南方人的經驗與抵抗力,瘧疾肆虐下,「千萬人行無一回」。

這場唐朝攻打南韶的「天寶戰爭」,以損失20萬兵馬的慘勝收場,大幅折損國力,進而造成後來的安史之亂,「寄生蟲,間接毀了中國最強的一個王朝,也逼死了楊貴妃,」辛致煒說。

這個故事是,辛致煒彙整各種歷史故事與生物學典故所開設的寄生蟲學相關通識「親密的敵人:寄生蟲學」內容之一,也一反從前寄生蟲學課程「沒人要選」的困境,兩、三百人的名額,一開選就秒殺爆滿。

研究論文之外,重新思索大學老師的社會影響力

「寄生蟲感覺離我們生活很遠,其實卻很近,誰沒有讀過楊貴妃的故事?只是我們不知道原來寄生蟲在這場歷史中,藏了這麼重要的角色,」辛致煒說,看透那些好似不相干事物間的關係,不正是科學最美、也最有樂趣的地方嗎?

而樂趣,正是辛致煒目前致力的教學目標。

辛致煒說,自己所在的寄生蟲領域,是一個很特別的學科領域,隨著台灣的經濟進步、衛生環境改善,寄生蟲在台灣,已經變成一個沒什麼人感興趣的學科,這個領域的老師都知道,只要有一天國考不考,它就完蛋了,「但台灣消滅寄生蟲如此成功,長期累積了非常多深厚的研究,明明有這麼好的資產,卻因為沒有人在意,任其消失,不是非常遺憾嗎?」

「我一直在想,如果教育是激發與塑造下一代,那老師所能做的影響力(impact),又到底是什麼?」辛致煒說,impact有很多面向,包括學術、社會等等,但就算老師努力寫期刊論文,真的會去看的人又有幾個?「一篇寄生蟲學論文,能有十幾個人看到,說不定就算很多了。」

辛致煒說,如果一個大學老師拿了很多經費、做了許多研究,就無法讓社會大眾有感,「就算你寫了一堆SCI論文、獲得升等、拿到補助,如果這門學科最後一個學生都沒有,你升上去又有什麼意義?」

「就算是冷門學科,也一定有大眾會有興趣的故事藏在裡面,那我可不可以透過『樂趣』,重新把寄生蟲學的影響力,擴散到社會去?」辛致煒強調,唯有在學生心中播下「樂趣」的種子,才會引發學習的「興趣」,進而帶進新血願意投入,甚至引發更多人對自然科學的好奇。

耙梳古文與典故,找出寄生蟲隱藏的關鍵脈絡

過去,寄生蟲學上課,老師只是照本宣科告訴學生心肝脾肺腎有哪些蟲子、界門綱目科屬種又有哪些蟲子,希望學生趕快背起來,「但這種內容,不要說一般大眾沒興趣,連醫學院學生都會覺得無聊。」

「尤其如果老師上課都在講一些書上印好、或網路一查就有的東西,學生為什麼要來上課?他們自己看就好了啊!」辛致煒說,只有專業知識,學生當然不想投入,「既然如此,我們就來講一些需要花時間整理的有趣內容,就像瘧疾與楊貴妃之間隱藏的因果關係!」

身為「醫學院副教授」,辛致煒卻花大把時間在閱讀人文領域的典故和資料,例如古典詩詞、歷史傳說、史書典故、地理民俗,從各種古籍和文言文中,去耙梳整理哪些描述可能和寄生蟲學有關,分析那些古文中對疾病和環境的描述,是否對得上那些寄生蟲學疾病的病徵?

「看得愈多,我就串連得愈廣,原來許多歷史事件,都和傳染病有因果關係,其中更有許多是寄生蟲引起的,於是我就有辦法開始來講這些有的沒的故事,以科學做根本,來『虎爛』它,」辛致煒大笑。

辛致煒舉例,例如赤壁之戰的「火燒連環船」,多數人都認為是孔明借來東風,周瑜放火箭,燒得從北方下到南方的曹操大軍灰飛煙滅。

「但根據考證,那把火也很可能是曹軍自己放的!」辛致煒說,有研究發現,來自北方的曹軍,由於不像南方軍隊已有抵抗力,在長江水上可能遭遇嚴重的肝吸蟲、鉤蟲或原蟲的侵襲,導致大規模寄生蟲下痢,最後只好棄船火燒,來杜絕傳染病擴散。

辛致煒說,多數學生都對寄生蟲沒興趣,卻可能從小就熱中電玩〈三國志〉,或看過很多三國志的電視劇,「這樣串連後,是不是突然想對這些陌生的敵人多了解一點?」

把冷僻知識變科普新知,點燃下個世代的興趣

「幫冷門學科找熱點」,辛致煒投入上課內容翻轉,書上的內容簡單講,花更多時間漫談寄生蟲起源,連結戰爭、文學與土地故事,把硬梆梆的生物學,變成科普新知,不只本門學生愈聽愈有趣,拓展成通識課程,更吸引許多非醫學或生物專業的學生。

曾有媒體形容辛致煒是「寄生蟲學的最後守門人」,但他覺得自己沒那麼偉大,也不認為這樣做,就能讓寄生蟲學變成人人爭讀的大熱門,但他希望,當透過很多不同面向去闡述一門學科,可以讓每個人一聽到寄生蟲,不是直覺反應「好噁心」,而是覺得「這還滿好玩的嘛!」

「這就是我認為的老師能做的社會影響力,也是最好的跨領域學習,」辛致煒說,要讓年輕世代去接觸、投入一個領域,一開始都不會是專業知識,而是先引燃興趣,才會想進一步去研究背後的細節,知識很重要,但一開始沒有興趣,就不會有人想要繼續鑽研這門學科,「你不覺得像這樣從已知中去找出未知,本身就超有趣的嗎?」