來趟「開飯之旅」吧!舌尖上的探索,不該局限在2小時的用餐體驗,而是有歷史縱深、現場視野、眼見為憑的「風土」經驗。

土地是食物的根本,不同的土地、氣候、濕度影響食材,如日本料理大師北大路魯山人所說:「所謂美味料理,烹調方式次要,重點在食材。」

但在忙碌生活中,我們往往輕忽「吃」這件事,對土地孕育出的食材缺少尊敬與感謝。網路專欄作家胡川安當起「生活中的歷史學家」,他從單純的吃,到研究歷史,最後甚至走訪日本各地,以文字說歷史故事。

到京都就吃「京野菜」,在伊豆吃秋天特產金目鯛、在信州吃手打蕎麥麵、在新潟吃越後米、在東京就要吃天然鰻魚,旅途中他看見日本人對食材和自然的尊重,而日本天皇之所以神聖,也正因祂將天照大神從高天原傳來的稻種播植於人間,開啟稻作文明。

邊讀邊吃、邊吃邊讀,下次吃日本料理,注意手邊的醬油、碗中的拉麵、盤裡的壽司,你將想起胡川安如涮肉片快活新鮮的文字。一起看他精彩分享:

壽司的起源,飯糰般的握壽司

壽司一開始不是宮廷貴族料理,而是平民料理。當時壽司重點不在米飯,而在利用米飯發酵保存海鮮。從壽司語源來看,「酢(SU)SHI」漢字寫「鮨」或是「鮓」,其實和發酵酸味有關。東亞和東南亞飲食最重要傳統就是將米發酵保存魚肉,是在沒有冷藏技術前,為了吃魚而發明的方法。

雖然有各式各樣的壽司作法,說到壽司最多人關注的還是握壽司,而說到握壽司,一定得認識華屋與兵衛,並了解「江戶前」的意涵。

江戶料理特點是「生氣」,不是憤怒,而是生氣蓬勃。其中以握壽司最能表現出採用新鮮食材、不囉嗦、直接的手法。江戶料理有「生氣」的原因,在於它形成於年輕城市,產生與「京料理」細緻典雅的風格差異。握壽司作為江戶料理代表,是日本料理相當重要的一部分,但它並非真正日本傳統料理,形成時間非常晚,約於1804~1830年間,此時接近幕府末期,西洋料理都快進入日本才開始流行。

出身福井藩下級武士家庭的華屋與兵衛,在江戶出差時看到人潮,決定在大城市闖出一片天,在住所兩國附近的相撲競技場賣壽司。為了快速、大分量,他賣的壽司如飯糰大小,比現在大3~4倍,才夠勞動階層填飽肚子,更進一步和江戶灣的新鮮漁獲結合。這種採江戶灣漁獲,就是「江戶前」。

華屋與兵衛是當令當地飲食的先行者,用最新鮮當季漁獲,隔夜飯還倒入河中餵魚。以往壽司搭配辣醋味噌,是從與兵衛開始用芥末。除創新吃法,當時文獻寫他握壽司技巧有「妖術」之稱,米飯捏得軟硬適中,處理魚肉恰到好處。與兵衛因路邊攤生意興隆,還開餐廳造成轟動,反被幕府盯上,以違反儉約令處罰刑責。

與兵衛雖無法再經營握壽司,但江戶的握壽司風潮已然形成。1824年到1852年,暴增為5250家,當時一貫8文錢,換算成現在約240日圓,但外觀比現在的壽司大很多,不可能一次吃太多個。演變至今一次就是10幾貫,大小適合一口吃。

拉麵,平民美味

二次大戰後,日本饑荒更嚴重,很多人家裡沒廚房,甚至連家也沒有,需要快速止饑的食物,所以拉麵登場了,一開始以屋台路邊攤販賣,後來逐漸成店家。

拉麵從中國傳來,歷史被推遠到江戶時代。水戶藩的第二代藩主曾經擔任黃門侍郎,人稱「水戶黃門」,據說就是拉麵的始祖。他師從由中國而來的儒學大師朱舜水。朱舜水除傳承儒學外,也將小麥粉和蓮藕粉製作麵條的方法傳授給他。

拉麵之始源於日本帝國擴張,日本在台灣、韓國、滿州、山東都開始了殖民事業,同時也開放殖民地的勞工進入日本工作。在沿海城市如橫濱、神戶、福岡等聚集大批中國人,移民社群帶進新飲食習慣。日本人也大批前往中國,學到新烹調方式。帶有肉湯的麵條在橫濱、淺草、札幌相繼流行,還放了日本人不常吃的叉燒、筍乾和切半的水煮蛋。由於日本人當時只吃蕎麥麵,為使日本人了解從中國來的新食物,把這種食物稱為「中國蕎麥麵」、「南京蕎麥麵」(一開始在橫濱南京街開賣)。

日本社會普遍接受拉麵,在第一次世界大戰前後,這時逐漸工業化,大量農民進入都市,成為工廠勞工,他們多是單身漢,需要迅速、便宜的食物。本來通商口岸中國人吃的廉價麵食,逐漸在勞工階級流傳開來。

日本導演伊丹十三電影《蒲公英》,描述辛苦經營拉麵店的單親媽媽蒲公英,在高速公路旁開小麵館,由於不懂如何煮拉麵,引起顧客批評。一個暴風雨夜晚,對拉麵有研究的卡車司機五郎來到店裡,看這個辛苦弱女子,想幫她了解拉麵精髓,五郎說:「讓麵條鮮活起來的就是湯頭。」

首先是整體感覺,包括氣味、湯頭顏色、蔥花、海苔,還有叉燒。吃的時候先拿起筷子輕輕地在湯面上掃動一下,再稍微觸碰叉燒,將肉片浸泡至湯頭之中。吃一口麵、配一點筍乾、並喝三口湯⋯⋯如此循環。電影以幽默手法展現日本人對拉麵的狂熱,也說明日本社會裡,拉麵主要是工人、中下階層的食物;還有經營拉麵店的成本低,沒有專長的單親媽媽也願意嘗試經營。

醬油魂,維持傳統釀造法

關西的醬油傳統可以在小豆島上追尋,關東則是野田的龜甲萬。前者堅持古法釀造,後者則對傳統進行現代的改革。關西和關東最大的差別在於,關西是薄口醬油,關東則是濃口醬油。

以米飯為主食的日本飲食文化,味噌和醬油可以說是調味的靈魂。兩者都是以發酵為基礎的調味料,有共通的生成基礎,出現時間大約在安土桃山時期。本來稱為「醬」()的調味料,是將食材鹽漬發酵後的稱呼,故魚、肉、野菜或穀類都可以是「醬」,如魚醬、草醬、穀醬。而從黃豆、米、麥發酵製成的醬油,據說源自金山寺味噌,是由到中國宋朝修行的心地覺心禪師傳回來的。

16世紀晚期,日本辭典《節用集》記載了醬油,但當時價錢比米高3、4倍以上,所以無法在民間廣泛使用。直到江戶時代中期後,醬油才是隨手可得的調味,如關東搭配蕎麥麵,關西搭配烏龍麵。

德川幕府將瀨戶內海的小豆島歸入幕府直屬地,因島上耕地面積小,故利用絕佳交通位置,移入原料在此加工後再輸出。醬油製造業從400年前開始在島上生根,乾燥氣候和新鮮空氣適合醬油發酵過程產生麴菌生長,也在此發展製醬油所需的製鹽業。

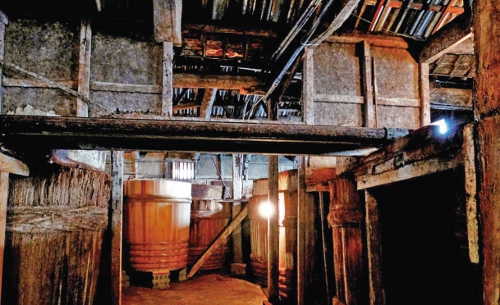

當現代化醬油技術傳入時,山六醬油仍舊選擇傳統但較為困難的製法。工廠就在老闆山本家的房子,帶著「家庭工廠」的味道。門口放著比一般成人還高的大型杉木桶,揭示著這裡正是以杉木桶製作醬油。製作醬油的地方「醬油藏」,直徑長達230公分、高2公尺的木桶共有60樽。因歷經150年製造過程,桶子和木造房子似乎覆蓋一層層發酵的菌。

天然醬油最少需要1~2年才可完成,一般是12月到3月之間,將黃豆、小麥和鹽等原料放入杉木製成的桶子,5月底天氣炎熱時逐漸發酵。據說在盛夏時聽得到發酵的「噗哧噗哧」聲。而山六醬油最知名的「鶴醬」,在發酵兩年後再加入原料,以同樣過程再發酵一次,故要將近4年才能完成。

擁有一個半世紀歷史的山六醬油,現任老闆山本康夫是第五代經營者,大學離開家鄉,曾在大阪與東京的商社工作,再回來繼承家業。他了解以木桶製造的醬油在日本已成為少數,這種自然發酵醬油所需時間相當長,在快速的時代裡更顯得可貴。