美國的量化寬鬆政策(QE)、希臘要求債務減記、日本首相安倍晉三的3支箭,這些所謂經濟改革與成長策略,不斷影響全球經濟走勢,但你以為這跟你沒有關係嗎?其實這些大時代的經濟變動,也不知不覺決定了你我的生活方式與對金錢的觀念。

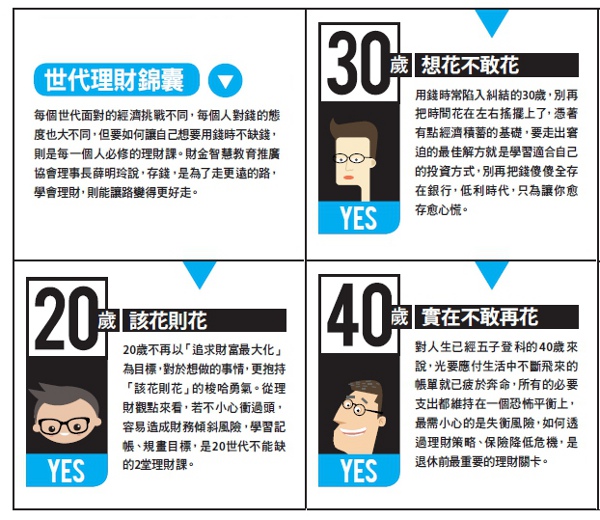

20歲(90後)在經濟趨緩時走入社會工作、30歲(80後)一路挺過金融危機、40歲(70後)抓著富裕時代的尾巴,他們各自歷經不同的經濟環境,形塑了不一樣的人生觀、金錢觀。

20歲看似貧困,卻有自己對富有的定義;30歲在物質需求與精神追求間擺盪;40歲什麼都有,金錢壓力卻不小,他們有哪些幸福與掙扎呢?該如何面對人生理財課?

20歲 寧租不買

三拋世代的小確幸、大生意

每個世代金錢觀形成,都有它背後經濟因素。現在20歲,1986-1995年出生的年輕人,生在經濟成長趨緩時代,出社會工作也面臨起薪低、薪資凍漲,經濟窘迫反映在消費觀上,不想買房、不願成家,極容易變成把房子、妻子(老公)、孩子的選項統統拋棄,成了「三拋」世代。

會形成這種現象,並不奇怪。根據主計總處102年家戶所得調查,發現一個相當違和的奇特現象:沒有固定職業的退休族平均所得竟然和年輕人相去不遠。根據調查,65歲以上的退休族平均每人年所得為39.45萬元,而30歲以下則是36.44萬元,年輕的工作人口收入竟然比退休族還要少。

20歲面臨二戰以來最大的經濟衰退和最疲弱的經濟復甦環境,正因為世道不佳,每一分錢都得來不易,他們對大額消費帶著謹慎態度,加上網路的盛行,強調資源共享,分租房子、車子概念的商業模式也盛行其道,像是airbnb、Uber開始在全球大舉擴張,受到年輕族群喜愛,影響所及,小確幸也變成大生意。

對20歲來說,享受不一定要自己擁有,從房子、汽車、家具到衣服,統統都用租的,也能享有小確幸。「寧租不買」的DNA慢慢潛入血液,除了省錢外,更能幫自己保持荷包運用的靈活度。

美國羅格斯州立大學公共政策和政治學教授朱金(Cliff Zukin)這樣形容20歲:「這是一群害怕承諾的世代,他們希望能輕鬆前進,無論發生什麼事都能夠調適。」朱金研究經濟衰退對應屆大學畢業生的影響,發現過去買車、買房曾經是大學畢業生堅定的投資,如今他們看到了牽連其後的很多風險。

但你可別以為,20歲都是一毛不拔的鐵公雞,相較過去追求物質豐厚感的上一代,他們更希望成就心靈的富足與人生價值,像是出國打工度假,多數人並不是為了找一份薪水比台灣高的工作而去,更多是為了體驗人生、增加閱歷。

財金智慧教育推廣協會理事長薛明玲就觀察到,「現在的年輕人雖然不有錢,但是很敢花,」只要是他們內心感到值得就很願意投資,可能是一頓豐盛的Buffet、可能是最新的iPhone手機,但也可能是一門實用的課程、旅行或進修。

也正因為資源有限,20歲一旦設定目標,也擁有「將一切梭哈」的勇氣,把錢拿出國花光再回來、將身上僅有的積蓄投資在創業上等等,努力讓每一分錢,都花在自己的夢想上。

30歲 左右搖擺

鋼鐵草莓,金錢與現實的拉鋸

歷經全球化與網路社群興起,1976-1985年出生的30歲,不像20歲一工作就遇上全球經濟疲軟,但也沒有40歲那般在職場上有更多擠進中階主管的機會,「不上不下」是這一個世代的寫照,這種撕裂感也反映在30歲的金錢觀。

要看清楚30歲的樣貌,可能得切成2部分,才不會覺得精神分裂。第一部分,是1980後才出生的千禧寶寶,也就是7年級前段班。這個群體的年輕人是在現代高科技環境中長大、有自信,但工作不久就遇上全球金融風暴,讓他們為避免欠下鉅額債務變得更加謹慎,但另一方面,從茉莉花到太陽花,7年級生展現在民主意識與個人主義的精神,又特別剛強,也因此被冠上「鋼鐵草莓」之稱。

他們雖然在努力減少債務的理財觀念,比上一輩人要強烈,但這並不代表可以攢下更多的錢,最主要的原因正是這一代人在就業時趕上收入增加緩慢的頭班車,攢起錢來依然費力。

而第二部分則要從1976年出生的人看回來,這些人尚未完全落入7年級生的窘境,但也承襲了上一輩希望五子登科的幸福想法,但在經濟上,卻時時顯得力不從心。

前幾年,當紅偶像劇《小資女孩向前衝》,就以30歲左右的上班族為題材,劇中女主角的最終人生目標就是要擁有自己的房子,以脫離四處找室友分攤房租,還有被房東干擾的苦日子。

大部分的30歲人心中正存有這樣的買房夢,在經濟上,30世代就因為有一點點錢,好像可以去追求上一代五子登科這種幸福定義,但實際情況,又非真的那麼有經濟餘裕能下手;在對自由的追求上,又不若20歲:「反正根本買不起,就不再想這個選擇,完全拋棄買房念頭」,30 歲的人則還是不時猶疑在「要不要賭上30年光陰成就一個安定美夢」的反覆折磨中。

所以整體30歲的理財觀也相當兩極,有的人往20世代靠攏,乾脆不買房,成了重質不重量的生活體驗派,只結婚、不生小孩,努力工作存錢,不管是跟朋友聚餐,還是規劃各種電影、音樂、國內外遊歷等積極經營生活;有的則追隨40世代的步伐,成了房貸一族,在工作中兢兢業業,不敢隨意變換,為的就是維繫一份薪資,填滿人生的某幾樣大型消費支出。

40歲 樣樣不缺

五子登科,但又沒那麼富有

接下來談談40歲。相對於20歲,從小看爸媽打拼長大的40歲人,同樣相信「愛拼才會贏」。他們的人生前半段,伴隨著台灣經濟高速成長盡享豐碩果實。

1966~1975年出生、現在40歲的中年人,從出生到20歲之間,台灣平均GDP是近10%雙位數成長,當時父母雖辛苦工作,小朋友卻很少再餓著肚子;他們進入社會工作後的第一個10年,就歷經了股市上萬點、房價奔新高,這種台灣錢淹腳目的輝煌。

即使第2個10年,台灣GDP飛躍的腳步開始緩下來了,從8.41%降到5%(每10年平均),但這一世代,已經在各企業中站穩中階主管位置,只要能搶進科技、金融等明星產業,多數人口袋裡都有不錯的進帳。「竹科新貴」、「50歲退休」是這一代的光榮符號。

也因為肯努力就能擁有相對應金錢報酬,沒有「買不起、負擔不起」憂慮,可說是五子登科的代表,銀子、房子、車子、孩子、和妻子(老公)統統都有。

不缺錢又肯負擔,造成40世代的理財觀,大多圍繞著家庭需求跑,畢竟要奉養上一代、又要教養下一代;左手有房貸要支付,右手也希望提高全家歡聚時光,多了不少出門聚餐、國內外旅遊的費用支出,這些金錢壓力,也讓40歲生活過著看似「一樣不缺」,但「很有錢,但又不是那麼有錢」的金錢人生。