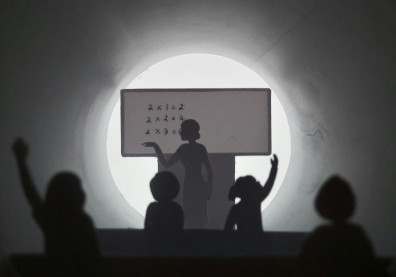

今天,全世界對視覺的重視已達到前所未有的地步,從藝術、建築到高級時裝及一般商品設計,在在都強調視覺包裝。這是一個音樂電視的世界,視覺呈現遠勝過文字敘述。立即的影像傳輸已經壓縮了想像空間,電影、電視、錄影帶、光碟片取代了說書人與書籍。

整個文明史就是一部溝通史,如果說溝通由文字轉為影像,那我們就要學會一種新的互動語言。視覺世界中的競爭優勢在於科技與藝術教育並重,人們應擁有一個科技驅策的腦袋,及一顆充滿文藝的心靈。在未來,我們將同時需要電腦與詩人。

目前人類正從一個文字與自我想像的世界,轉換到一個立即影像消費的視覺世界。以下就是促成視覺世界凌駕一切的八種力量:

1. 報紙文化逐步消亡

2. 廣告回歸「一幅畫勝過千言萬語」的邏輯

3. 一般產品設計走高級化路線

4. 建築走向視覺藝術

5. 時裝、建築與藝術

6. 音樂、影帶與影片

7. 攝影的角色轉換

8. 美國藝術博物館的民主化

報紙文化逐步消亡

所有已開發國家的報紙發行量都在下降。在此同時,免費報紙開始占有一席之地,網際網路也正吸走各家讀者。禍不單行的是,報紙分類廣告的收入也大幅滑落。如今,就算是梅鐸(Murdoch,澳洲媒體鉅子,其擁有的「新聞集團」是全球最大的媒體集團)也預測分類廣告好景不常。

廣告回歸視覺邏輯廣告已經由文稿迅速轉變成「視覺敘述」,首重的不再是直接刺激銷售,而是塑造品牌形象。

義大利時裝公司班尼頓(Benetton)很早就認為,「廣告不只是一個溝通的手段,更是當代的一種表述。」「廣告的目的不是要增加產品銷售量,而是與組織曝光率有關,廣告目的是要宣傳公司的價值。」

另外,大家逐漸接受傳統印刷廣告以外的宣傳手法,可說是幾十年來行銷學一項最重大的轉變。諸如運用電腦動畫與數位剪輯,把產品置入拍好的電視節目中的「虛擬產品置入」就是一例。廣告將仍是娛樂事業的一部分,但它的角色將因網路無遠弗界的影響力而重新洗牌。

為產品注入靈魂

全球市場競爭的白熱化,凸顯許多新問題,最急迫的問題是:幾乎每家公司都能取得相同的技術,那產品如何與眾不同呢?一旦某項技術的新鮮感褪去,就要透過「高思惟(high touch)」區隔產品﹔在一個缺乏想像的高科技世界中,結合人文氣息的產品設計已經變得和產品本身一樣重要。設計為產品添加了靈魂,產品的風貌則是勝出的關鍵。蘋果電腦的iPod成功撩動人們的心弦與欲望,就像一股音樂風潮般席捲全球。這就是設計已成全球最強大力量的絕佳實例。

如今許多企業的產品行銷全球,證明設計的力量已能超越文化制宜。例如諾基亞(Nokia)的手機設計之所以能跨越文化藩籬,是因為該公司的設計團隊中涵蓋了30個不同國籍的設計師,不同文化、社會背景與不同專業背景,屢屢激盪出靈感,創造出在各個市場中都能成功的商品。人類不分亞洲人、歐洲人與美洲人, 都是有靈有性、有理智有情感的動物,一件產品若能調和感情與功能,便能打動人心。

建築物即藝術

過去數十年, 許多知名建築師對服裝店或賣場的設計邀請, 都是嗤之以鼻。時至今日,建築走向視覺藝術已更為

人所接受。設計優良且獨特的建築物,已經成為博物館與公司行號的重要品牌行銷概念,因為知名建築師「建物即藝術」的觀念,在今日已普遍為人接受。建築物本身所營造的品牌效果,遠超過用斗大字母來呈現公司名稱。

講求視覺的結果,就是設計所帶來的刺激可以做為一個地區或產品的獨特賣點,這也創造出許多商機,但過度設計,就像是擁抱新科技卻忽略了人性面一樣;設計式酒店以新潮招徠顧客,但新奇感會逐漸消逝, 而基本的需求則不會改變;雖說個人的口味不同,但曲高和寡的設計方式,絕非解決之道。

藉由追求「奢華經驗」,炫耀式消費已不再流行,自我實現式消費才是人們的新寵。亞曼尼(Armani)及寶格麗(Bvlgari)都已進軍奢華式酒店市場。人們或許會多追求一些「奢華經驗」,但這類經驗不會取代其他形式的「炫耀式消費」。

設計熱延燒零售業

在這個奢侈品氾濫的世界中,知名品牌仍無所不用其極地吸引我們消費;奢侈品市場已經飽和、供應過度但需求極少。大家該如何解決問題,或是尋求新機會?答案就是結合「藝術」與「時尚」。當代的權力人物一如昔日的王公貴族,再度擁抱時尚與商業掛勾的文化,形成了藝術、時尚與建築的鐵三角。

紐約蘇活區的普拉達(Prada)商店,幾乎沒陳列多少商品,但積極為客戶提供視覺快感、以搭配它所販售的流行時尚,該店的陳設完全符合一個高級品牌的形象,首要之務,是給顧客一個獨特的奢華經驗。將旗下店面視為重要溝通工具的普拉達認為,不只要看能賣出多少商品,還要看旗下店面對公司形象的加分效果。

如今,高價位精品店的設計熱已向下延伸至零售業。隨著高價位市場強調消費體驗,網路購物在低價位區蔓延,零售業的設計變得更加重要。

電玩藝術嶄露頭角

MTV促成了全球視覺文化的盛行。它一開始幾乎只播放3分鐘的音樂影帶,這是一種新的電視播映手法,它改變人們的視覺文化,影響節目製作型態與行銷方式。如今影像iPod的問世,更結合了流行音樂最重大的兩項發明,彷彿整個視覺世界將能讓人一手掌握。

另外,逐漸搶走電視空間與時間的電玩,已然成為30世代以下的主要文化活動,就像早幾個世代把電影與文學視為主要文化活動一樣。對全球許多年輕人來說,電玩已經成為進入當今視覺世界的渠道之一。

至於電影業, 迷惑的好萊塢則尚處於摸索不同視覺世界走向的階段。不過電影界除了於2006年1月推出第一部電影院、家用錄影帶與付費電視頻道都可同步看到的「全球同步上映」的電影外,下一個大動作將透過衛星,將數位電影訊號發送到全球11萬個電影院。

另外,影碟也在全球娛樂個人化(Decentralization of Entertainment)趨勢中扮演重要角色,此趨勢是由大眾娛樂轉為個人多樣化娛樂第一步。光在2003年,消費者花在家庭電影的消費就達到144億美元,比買票上電影院多出好幾10億美元。

攝影角色轉換

攝影, 讓我們能透過「真實」鏡頭看世界,電視改變視覺生態,把遙遠的國度與文化帶進我們的客廳。攝影並未凋零,但目的已經產生轉變。

2006年2月14日紐約蘇富比一場拍賣會上,20世紀美國首位攝影大師愛德華˙史泰肯(EdwardSteichen)的作品《池塘月色》(The Pond, Moonlight)以292萬美元賣出,創下有史以來照片的最高售價。這筆成交價格凸顯攝影依然占一席之地,至少在潛意識的理解中,我們是生活在一個圖像世界。

藝術加速走進民間

近幾年,造訪紐約市藝術博物館的人數,經常超過觀賞運動賽事的人數;美國博物館的數目正呈倍數成長,其中許多都是由知名建築師設計;大師級的藝術展覽,參觀人數都刷新歷年紀錄。

而當代藝術,已然成為流行界最令人垂涎三尺的商品。當代藝術既不是一項產品,也不是一種私人的文化樂趣,它已經成為一種生活的方式。在億萬富翁對藝術需求逐漸增加之際,許多藝術家的作品價格也會愈攀愈高。另外,全球化的匯流與視覺藝術的稱霸,還將創造出一個新就業市場——負責籌備全球遽增藝術展的專業自由藝術經理人。

企業界如今已從收購藝術品,轉為支持藝術發展。擁有全球最佳企業藝術收藏品的瑞Mind Set...

士聯合銀行,目前正把重心放在博物館展覽上,他們對收藏藝術品的態度, 是提升公司聲譽而非投資。

不過, 有一些公司仍然在收購藝術品。如今已擁有逾五萬件藝術收藏品的德意志銀行,將藝術視為「情緒與精神的另類股利」, 並將對年輕藝術家的支持定義為一種「社會責任」。即使如微軟這樣一家高科技公司, 當其他公司的藝術收藏品都在萎縮與消失之際,微軟的收藏卻在擴張。

視覺稱霸會有後續影響,有些是間接影響, 例如藝術加快腳步進入消費世界; 有些則是無心插柳的影響,比方說閱讀率下降。然而時至今日, 「標準」顯然是由市場決定, 從大面向來看, 標準的走向將由消費者決定, 因此若未傾聽時代的脈動,任何創新終將註定失敗。想創新就必須跟上時代的節奏, 或將足夠的腎上腺素傳送到市場, 以改變那種節奏。