這些人簡直是過河拆橋。──南非國防部長

I

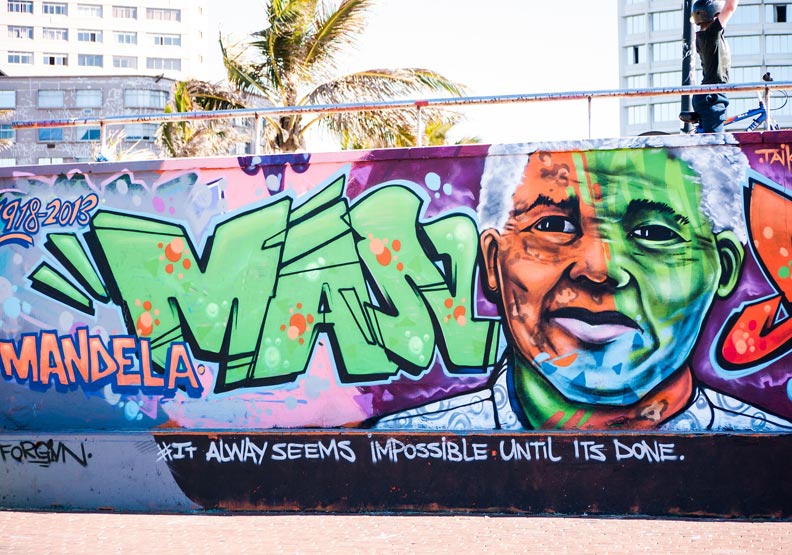

打打停停的戰爭拖了三十多年,白人的霸權才在南部非洲遭到推翻。一九六一年北安哥拉起事反抗葡萄牙統治,為這場鬥爭揭開了序幕;由此一直到一九九○年,南非總理戴克拉克(F. W. de Klerk)啟動與曼德拉的談判,這部大戲才進入最終章。這一路上的戰爭可分為兩個層次來看。

第一個層次是對意志力與毅力的考驗,這部分是由有空軍掩護的傳統軍隊與高機動性的游擊隊,在廣達數千平方英里沙漠與叢林地形上進行突擊、短兵相接、偷襲等形式的接戰,且各方都不忌諱使用恐怖手段來確保民間的支持。第二個層次是國際上爾虞我詐的外交戰與不擇手段的情報戰。這部分不乏會發生讓人感覺像冷戰諜報小說情節的事件,包括效忠對象瞬息萬變,而事情的真相往往不同於其表面。

在第一個層次上的戰爭,參與戰鬥的人員一邊是莫三比克、安哥拉、羅德西亞、西南非(納米比亞)與南非的解放運動游擊隊,一邊是葡萄牙、羅德西亞與南非的陸軍與空軍。其中後者享有在理論上較為優勢的火力,但叛軍的現代武器也稱得上琳琅滿目,包括他們有地對空飛彈,後期連坦克跟少量戰機都一應俱全。會有這麼多武器可用,來源主要是俄羅斯。俄羅斯願意做此投資,主要是南部非洲誰屬的爭奪戰,提供了豐厚的冷戰紅利。美國也不吝於挹注金錢與武器到葡萄牙與南非口中的反共戰爭裡。這些國家堅稱打這一仗是為了圍堵共產勢力,是為了將共產勢力連根拔起,也是為了保護美國在當地的可觀投資。會給白人這樣的口實,主要也是黑人民族主義領袖會表達出社會主義的情緒,唯就跟在非洲其他各隅一樣,這些游擊隊領袖的內心對馬列理論並沒有特別的感情,這方面蘇聯算是被辜負了。

II

安哥拉與莫三比克是十五世紀末到十六世紀初,葡萄牙海上擴張時期的遺跡。葡萄牙的貧窮與落後,加上官方的毫無作為,讓純為母國富裕而存在的殖民地無法進步。不論是平均壽命與識字率,安哥拉與莫三比克都是非洲倒數。從一九三二年起,葡萄牙就被反動的獨裁者安東尼奧.薩拉查(António Salazar)所統治,其殖民政策延續壓迫與剝削的傳統組合。他鼓勵葡萄牙最不缺的窮人外移到殖民地,特別是安哥拉,而這也讓種族間的緊張關係惡化,主要是移民會與黑人跟黑白混血的穆拉托人(Mulatto)競爭零或低技術含量的基層工作。就這樣到了一九六○年,安哥拉的人口逼近五百萬,其中包含白人三十二萬與穆拉托人六萬。此時的安哥拉正歷經前所未見的榮景,因為這個殖民地如今已成全球第四大的咖啡出口國,同時原油與鐵礦砂的產量也在成長。

在經濟起飛的同時,民間對葡萄牙無能而高壓的統治也出現不滿的雜音。在莫三比克,民族主義運動莫三比克解放陣線(Front for the Liberation of Mozambique)是一股凝聚力強且紀律嚴謹的勢力,而且其背後有蘇聯撐腰。相對之下,安哥拉的解放運動就一分為三,而且三個派系還相互為敵。這三股力量分別是:安哥拉解放人民運動(Popular Movement for the Liberation of Angola)、安哥拉解放國家陣線(National Front for the Liberation of Angola)與安哥拉完全獨立國家聯盟(National Union for the Total Independence of Angola)。其中安哥拉解放人民運動對來自各種族與部落的支持來者不拒,唯他們對亦稱北姆本杜族(north Mbundu)的安本杜族(Ambundu)甚為倚重。安哥拉解放人民運動的領導者阿格斯廷和.奈托(Agostinho Neto)是個沉默寡言的知識分子。他的外表看似沒有架子,但其內心卻藏著鋼鐵般的意志與靈敏的政治嗅覺。葡萄牙人視其為最難纏的敵人,而俄羅斯人則常被他在意識型態上的「偏差」而感到氣餒不已。再來說到安哥拉解放國家陣線的老大是荷登.羅貝托(Holden Roberto)。仇視白人跟穆拉托人的他會向巴剛果族(Bakongo)招募新人,而他自己算是美國與南非的棋子。

安哥拉完全獨立國家聯盟的成員以來自又稱南姆本杜族(southern Mbundu)的奧文本杜族(Ovimbundu)為主,而其帶頭的喬納斯.薩文比(Jonas Savimbi)是名良將,但也是個剛愎而多疑的機會主義者。對他有利,他可以暗地裡洩漏安哥拉解放人民運動的基地情報給葡萄牙人,當然這樣的他也可以跟南非眉來眼去,因為對方會提供他白人軍官來訓練在納米比亞營地的游擊隊員。為了低調保密,這些白人教官得用號稱「黑就是美」的面霜把臉塗黑。雖然他一路走來始終反共,但美國中情局仍評價他代表了「黑人非洲民族主義中最不堪的一面」。不過話又說回來,壞蛋有壞蛋的用處。

安哥拉戰爭的開場,是白人墾民聚落先遭到野蠻的攻擊,而白人的強烈反擊造成兩萬名非洲人遭到屠殺。有關當局譴責新教的傳教士埋下了叛逆的種子,或按照恩克魯瑪總統所言,「敢以非法西斯意旨詮釋聖經內容的種子」。包含美國的衛理宗在內的眾多新教神職人員遭到囚禁,甚至於有十七人遭到殺害。蘇聯選擇了安哥拉解放人民運動扶植,但一開始只拿了塞牙縫的兩萬五千美元給奈托,後來隨著戰事推展,蘇聯才又免費為其訓練了七千名游擊隊員,其中一些可能上過俄羅斯電視製作單位拍攝的紀錄片,內容是這些游擊隊員攻擊某葡萄牙據點的畫面。這部紀錄片並沒有讓蘇聯的軍官覺得有什麼了不起,他們反而警告說地方性的「部落衝突」會有礙游擊隊作戰的效率,而其人數也在不斷下降。同一時間,較高層級的蘇聯官員也不滿於國家不經深思熟慮就在非洲南部支持成效不彰且派系間擺不平的游擊隊,這當然也包括安哥拉解放人民運動。

俄羅斯蹚這渾水,倒是讓葡萄牙拿到一張王牌可打。話說葡萄牙雖然是個獨裁政權,但它是時強調了該基地的戰略意義。在同一場部長級會議中,魯斯克還提到能無償使用葡萄牙領地在印度洋部署軍力,對北約來講有非凡的價值。於是又一次,冷戰的考量壓過了一切,法國製造的裝甲車、德國生產的燒夷彈,以及來自美國的化學武器:落葉劑,都得以在安哥拉跟莫三比克「一展身手」。身負北約配備的二十萬葡萄牙徵兵,打了一場八年的葡屬殖民地保衛戰。就像當時身陷越戰泥淖的美國一樣,葡萄牙也不少年輕人逃避兵役,包括有人為此離鄉背井。但一路打下來,葡萄牙或四路民族主義運動的叛軍都討不到便宜。事情最後劃下句點,還是因為葡萄牙國內的一連串事件。薩拉查在一九七○年去世,而接班人馬爾塞洛.卡丹奴(Marcelo Caetano)也在一九七四年四月的軍事政變中失勢。這之後先不說別的,士兵們首先就希望能結束非洲這場贏不了的戰爭,而果然在七月,臨時政府就宣布葡萄牙將全面從各殖民地撤兵,而這個決定也獲得隔年選舉產生的左派政府背書。隨著葡萄牙士兵從各殖民地卸甲返回故里,三十萬殖民者、商人與公務員也隨即踏上了歸鄉之路。

III

葡萄牙棄戰產生了三個結果,其一為非洲南部的政治版圖產生了質變,其二是前葡萄牙殖民地與羅德西亞、南非間的力量均勢產生了傾斜,其三對區域霸權的爭奪進入了新的階段。在此之前,安哥拉與莫三比克都一直是捍衛羅德西亞、南非、納米比亞的「防波堤」。在整場安哥拉與個早在一九四九年就獲准加入北約的獨裁政權。說服北約盟國把非洲之戰視為是國際反共戰爭的一環,對葡萄牙來說並不困難,當然其中最關鍵的是美國的支持,而美國出手有另外一個至少同樣重要的理由,那就是美國的南大西洋海軍暨空軍基地,就設在葡屬亞速群島(Portuguese Azores)。一九六二年八月,美國國務卿狄恩.魯斯克(Dean Rusk)在巴黎會晤英、法外交首長莫三比克的作戰中,叛軍始終倚賴鄰近的坦尚尼亞與尚比亞做為難民的庇護所與新兵訓練營。在此之後,安哥拉與莫三比克將為羅德西亞游擊隊、南非的非洲民族議會、納米比亞的「西南非人民組織」(註一)扮演相同的角色。南非不可能坐視失去納米比亞,因為納米比亞的出口每年有兩億五千萬美元的收益,何況納米比亞如今已經取代安哥拉,成為隔絕非洲民族主義武裝勢力的緩衝地區。

安哥拉的另外一個身分,是南非黑人國家連線中最弱的一環。葡萄牙勢力的出走,使得安哥拉三支解放運動間形成脆弱而欠缺互信的聯盟。一九七五年八月,安哥拉完全獨立國家聯盟對政府宣戰,然後實力遠不如前者的安哥拉解放國家陣線也跟進。美國總統尼克森的國務卿季辛吉(Henry Kissinger)已經認定安哥拉解放人民運動是共產黨,因此同意與南非還有安哥拉完全獨立國家聯盟密謀顛覆奈托擔任總統的安哥拉政府。爭取成為葡萄牙勢力接班人的戰爭於焉開打,並且一打就是二十七年。

美國要在安哥拉打一場代理人戰爭的決定,讓古巴總統卡斯楚笑納加入混戰的天賜良機。卡斯楚會想這麼做,是出於無私的意識型態動機,畢竟即便把非洲殘餘的白人政權都消滅殆盡,古巴也無利可圖。外人看來,古巴此舉可能像是唐吉軻德般的愚昧盲動,但卡斯楚是真心想要貫徹其跟第三世界解放運動站在一起的歷史使命。在這之前長達七十年的漫長歲月裡,古巴人先後推翻了西班牙主人跟被美國控制於股掌間的暴君巴蒂斯塔(Batista)。一九六一年,古巴軍隊擊退了美國支持下由原巴蒂斯塔支持者在豬玀灣發動的侵略。(註二)一路走來的行動與精神,讓古巴做為世界上受帝國主義與資本主義壓迫的群眾代言人,可以說當之無愧。又或者按照卡斯楚所說,他們是國際上「富人與窮人間鬥爭」的代言人。關於安哥拉,卡斯楚在羅安達(Luanda)的代表人荷黑.里斯開(Jorge Risquet)後來公開說新的安哥拉國是「對種族主義者作戰的重要支柱」。

「帝國主義者必須了解,」他接著說,「安哥拉正在為辛巴威(羅德西亞)做的事情,安哥拉正在為納米比亞做的事情,安哥拉正在為南非做的事情。」其最終目標是要將卡斯楚口中的「法西斯-種族主義者」政權徹底剷除。

在一九七四與一九七五年,三萬六千名古巴士兵在砲火、防空飛彈與老舊俄製坦克的掩護下,攜帶著人道援助物資來到安哥拉。古巴軍隊除了以一打三地對上安哥拉完全獨立國家聯盟、安哥拉解放國家陣線,以及南非的部隊,同時還一肩挑起訓練營來培訓羅德西亞跟納米比亞的游擊隊員。這之後的十年,卡斯楚裝備齊全的部隊不僅讓安哥拉的內亂與外患都無法越雷池一步,同時古巴的平民也取代葡萄牙的行政官員、醫師與教師。俄羅斯出了大部分的錢,但他們這單買得並不是百分百心甘情願。其代言人在非洲南部的激烈動作,可能危及俄國想要與美國保持低盪態勢的新政策,況且卡斯楚之前在中南美洲「行俠仗義」,最終也沒動搖到美國對自家後院的控制。

與蘇聯合作的奈托一直不改個性帶刺而行事難測的本色,唯他在一九七六年訪俄時包了一個「紅包」,那就是騰了個羅安達的海軍基地給俄國使用。但儘管如此,KGB還是覺得比較妥當的做法是在他的資深幕僚中安插一個女性幹員,希望這能讓他對宗主國俄國的態度軟化點。但沒想到一九七七年五月,俄國想要用信仰馬列主義而且好使喚的內政部長尼托.艾爾維斯(Nito Alves)來取代奈托的計畫失敗,女幹員遭牽連被捕,由此她的利用價值也就不復存在。尼托的政變會胎死腹中,從中作梗的是古巴軍隊,而這也讓古巴與俄國之間的關係緊張起來。

此事之後,奈托覺得自己是時候兩邊押寶了。於是在一九七八年,他開始嘗試向西方國家靠攏,包括隔年他親自飛到哈瓦那請求古巴漸次由安哥拉撤兵。此時已經決心援助羅德西亞與納米比亞游擊隊的古巴雖然同情安哥拉,但其以後備軍人為主力的兵力已經分兵非洲過多而使得祖國戍衛薄弱,而美國再次侵略的威脅就在九十英里(一百四十四公里)之外。

奈托於一九七九年九月去世,其接班人荷西.艾德瓦多.朵斯.桑托斯(José Eduardo Dos Santos)隨即向新上任的共和黨雷根(Ronald Reagan)政府示好。但最後雙方仍走到僵局,美國希望古巴退出非洲南部,而桑托斯則質疑美國為何要支持南非這個古巴的頭號敵人。

南非視安哥拉為敵國。安哥拉的邊界洞開而難以巡守,由此羅德西亞與納米比亞的游擊隊都是想來就來,想走就走,甚至於還在安哥拉境內建了難民營與訓練基地,而這些據點也自然成為羅德西亞與南非洲大陸軍暨空軍的攻擊目標。一九七八年五月,南非軍機深入安哥拉境內一百五十英里(約兩百四十公里),然後先分別從高低空轟炸了位於卡辛加(Cassinga)的「西南非人民組織」營地,然後又空投了傘兵進行攻擊。這些攻勢遭到有陳年俄製坦克掩護的古巴部隊擊退,南非軍隊碰了一鼻子灰而死傷慘重,所向無敵之名也大大蒙塵。唯有六百名含婦孺在內的納米比亞難民成了陪葬品。

國際上的譴責聲浪四起,但有趣的是西方媒體倒是很快就放棄追這條新聞。美國私底下很鼓勵南非進行這類的突襲,但面對到無辜平民屍體的照片曝光,華府馬上就把事情推得一乾二淨。對此非常不能諒解的南非國防部長怒斥「這些人簡直是過河拆橋」。

美國進退維谷,卡特(Jimmy Carter)總統在一九七七年就任時說要維護非洲人爭取自由獨立的權力,但他與幕僚卻又擔心獨立運動會成為共產主義滋長的溫床,為此華府不惜與薩文比跟南非這兩個惡魔混在一起。

註一:西南非洲人民組織(South-West Africa People’s Organisation)是納米比亞的一個政黨,成立於一九六○年四月。該組織以武裝鬥爭反對南非的殖民統治,成為納米比亞爭取獨立的主力,納米比亞獨立後也以該黨為長期的執政黨。

註二:豬玀灣(Bay of Pigs)事件後,古巴在聯合國提案指責美國非法出兵,但案子被身為當事人的美國否決。這對美國來說不僅是軍事上的挫敗,也是政治上的誤判。美國國內對此罵聲四起,上任才九十天甘迺迪政府顏面盡失,卡斯楚政權反而更加穩固。由於擔心美國再次入侵,古巴因此開始親蘇,而這也最終導致一九六二年的古巴飛彈危機。

本文節錄自:《烈日帝國:非洲霸權的百年爭奪史1830-1990》一書,勞倫斯.詹姆士(Lawrence James)著,鄭煥昇譯,馬可孛羅出版。

圖片來源:pixabay