歐風生活與東印度公司

我們這些生活在現代的日本人,經常在早晨或午後來一杯咖啡或紅茶,身穿棉製內衣或襯衫,品嚐以胡椒鹽調味的肉類料理。

這些不用說,都是明治時代的日本人自「先進」的西北歐引進的「歐風」生活型態,後來逐漸在這個社會紮根下來。

那麼西北歐到底是在何時確立這樣的生活型態呢?出乎意料是在不久之前,大約是十八世紀末或十九世紀初的時候。這種生活型態所需的胡椒、香辛料、紅茶、咖啡與棉織品,全部都是亞洲的產物。東印度公司將這些產物穩定地送到西北歐後,開始為西北歐人帶來新的生活。西北歐人能夠過著這樣的「歐風」生活,都要歸功於東印度公司。

本章將具體說明西北歐人如何接納胡椒與香辛料、茶、棉織物等東印度公司的三種主要商品,而這些商品又是如何改變他們的生活。各位讀者必須注意的是,雖然本章的主題是發生在西北歐的「生活革命」,但是不能因此就認為東印度公司只是把亞洲的物產運到歐洲而已。前面也時常提到,亞洲的物產經由東印度公司之手,運到亞洲其他地區、美洲、非洲等世界各地。整個世界透過亞洲的物產緊密相連。

提交給夏丹的問題清單

上一章介紹的丹尼爾.夏丹的哥哥尚.夏丹(Jean Chardin),結束了長達九年的土耳其、波斯、印度之旅,在一六七九年十二月,搭乘東印度公司的商船會長號(Président),從西北印度的蘇拉特出發,踏上返回法國的歸途。夏丹從巴黎出發前的一六七一年,一位名叫艾斯普利.卡巴爾.德費拉蒙(Esprit Cabart de Villermont)的紳士,曾交給他許多關於東印度的問題。回到歐洲的船程長達半年多,他就在這段時間寫了一疊回答這些問題的報告。

德費拉蒙本身曾以軍人的身分前往南美的圭亞那,因此對於歐洲以外的世界各地區帶著博物學式的關心。他丟給夏丹的各種東印度相關問題總數超過一百則。從這些問題的內容,可以了解十七世紀中葉之後的法國知識分子,對於東方的物產、食物、科技等具備了多少程度的知識,就這點而言非常耐人尋味。

其中有些問題相當可笑,譬如「我聽說歐洲女性去到東印度之後,過了一、二年就會停經,這是真的嗎?」或是「我聽說如果把歐洲的狗帶到東印度,過了二、三年就不會吠叫了,這是真的嗎?」夏丹煞有其事回答這些問題的態度令人莞爾。根據他的回答:「不要說二年了,就算過了一輩子,歐洲的女性都不會有任何變化。這點我可以保證。(中略)據清楚那方面的人表示,要說她們在(就像是東印度)不同的世界所產生的改變,那就是對性愛的渴望更加強烈。不過男士們反而會失去性慾就是了。」「英國人每年都會帶狗去印度,送給當地的領主當成打獵的夥伴,這些狗終其一生都會持續吠叫。」

不過,占全體近半數的東方香辛料相關問題,程度就非常高。譬如「丁香與肉豆蔻至今是否依然由荷蘭人壟斷,英國人無法取得呢?」「請告訴我錫蘭產的肉桂,與馬拉巴爾海岸科欽周邊產的肉桂,在香味與色澤方面有什麼差異?」「請告訴我胡椒收成的時期,以及供貨量充足、便宜的時期。」等等,而除了這些基本香辛料的問題之外,他也提出了關於荖葉、沈香、麝香、胃石等「藥材」的詳細詢問。

距離葡萄牙人首度出現在亞洲海域已經過了一百五十年以上,這個時候歐洲的知識分子對於東方的香料與取得方法等相關資訊似乎已經知之甚詳,甚至想要追求更正確、詳細的資訊。面對德費拉蒙建立在基礎知識上的困難問題,夏丹鉅細靡遺地根據自己所知一一仔細回答,如果是從別人之處聽來的事情,必定如實寫下。

東南亞與南亞產的香料,不只在歐洲,就算在西亞與中國也很受歡迎。西亞自古以來就很頻繁地使用香料,這點從東印度的香料透過西亞傳入歐洲就能知道。中國也早在十三世紀初,就留下大量的胡椒運自東南亞的記錄。丁香、肉桂這些品香用的香料與藥材在中國也非常珍貴。荷蘭與英國的東印度公司在取得中國物產時,胡椒與高級香辛料也是有力的交換物資之一。不吃肉的日本幾乎不需要香辛料,但卻十分歡迎沉香、伽羅、白檀等香木。由此可知,十七至十八世紀東印度公司活動期間,香料幾乎是整個歐亞大陸都具有需求性的重要商品。

需要香料的理由

說到葡萄牙人前進印度洋的理由,第一個想到的就是取得胡椒與香料。一般認為歐洲人需要胡椒等香辛料以保存肉類,或是當作保存狀態不佳的肉類調味品使用。但是最近出版的日譯本《飲食的歷史(Histoire de l'alimentation)》的編者弗隆德罕(Flandrin)卻非常不贊同,他認為應該揚棄這個普遍的說法。第一個理由是,鹽、醋、植物油等才是肉類與魚類的基本防腐劑,第二是當時的人吃的肉類比現在更新鮮,第三則是食用保存肉、腐肉的是底層人民,而非貴族與富裕者等這些香辛料的消費者,最後第四個理由是,以鹽醃漬的肉一般是搭配芥末食用。

此外還有一說認為,貴族與富裕者喜歡將高價且珍貴的香辛料當成展現階級差異的手段。關於這個說法,弗隆德罕對於料理中含有的香辛料量及種類多寡,與財產及地位成正比這個事實表現出一定程度的認同,但他也指出這只是表面的理由,還有其他主要的原因。

那麼以葡萄牙人為首的西北歐人,為什麼會爭相尋求東方的香辛料呢?弗隆德罕認為醫藥品是這些香辛料最主要的作用。肉豆蔻皮能夠治療水腫、肉豆蔻則能治療暈船、失眠、呼吸困難,而兩者都對胃腸疼痛、腹瀉具有療效。丁香有助於恢復記憶力,也有抑制嘔吐與牙痛的效果,同時也能當成春藥使用。肉桂能夠促進食慾、幫助消化,據說還能幫助受孕,也能當成傷藥使用。胡椒則被認為有助於提升男性機能。

一六○七年出版的《健康寶典》中,詳細記載了香辛料的醫學功能。譬如胡椒能夠「維持健康、健胃整腸、(中略)去脹氣。利尿、(中略)治療反覆發燒的惡寒、治療被蛇咬傷、將體內死胎排出。飲用可止咳」;丁香則「對眼睛、肝臟、心臟、胃病有效。丁香油最適合牙痛。(中略)對受寒的腹瀉、胃寒病有效」。

各位讀者不能忽略,十六至十七世紀左右的歐洲人所生活的世界,依然受到自古以來傳統的醫學知識所支配。這個傳統知識認為,人類的身體由乾與濕、熱與寒兩組相對的四種要素構成。舉例來說,兒童熱且濕、年輕人熱且乾、成人寒且乾、老人寒且濕(也有乾性的老人),男性有乾熱、女性則有濕寒的傾向。當然這只是一般的傾向,實際狀況還必須考量每個人的體質特性。無論如何,這四種要素必須達到平衡,人才能獲得健康。所以,一般認為食用與個人體質特性相反的食物很重要。

食材也和人類一樣由這四種要素組成。舉例來說,牛肉與鶴肉乾且寒、豬肉與鵝肉濕且寒。因此,可想而知乾熱體質的年輕人,如果食用具有濕寒特性的豬肉,就能保持身體的平衡。當時的歐洲人也認為,消化食物就是透過胃將食物加熱後吸收,所以如果要消化寒性較強的肉類,最好加入乾熱的要素。

香辛料就在這時登場。幾乎所有的香辛料都被認為具有乾熱的性質,只要加了香辛料食物就會變熱,因此能夠幫助消化。當然加入香辛料能讓料理變美味這點也是香辛料受到重視的原因。然而當時的歐洲人,尤其是上流階級的餐點,不可能不考慮到乾濕熱寒這四種要素的平衡。加上胡椒與香辛料是重要的醫藥品,也是藥膳料理不可欠缺的材料。因此,筆者認為弗隆德罕的這個說法很有說服力,也非常有魅力。至少我們不能單純地相信「胡椒與香辛料的進口,就是為了肉類的保存與調味」這種一般的說法。

十七世紀前半最重要的商品

以胡椒為首的香辛料,即使過了十七世紀中葉之後,依然是東印度出口到歐洲的有力商品。細看荷蘭東印度公司阿姆斯特丹分部在一六六八年至七○年的營收總額可以發現,其中胡椒就占了百分之二十九、高級香辛料(丁香、肉豆蔻、肉豆蔻皮、肉桂)則占了百分之二十八點五,兩者總共占了百分之五十七點五。

如果再加上除此之外的香料類,香料整體的營收大約達到總販賣量的六成以上。

荷蘭東印度公司也參與了亞洲各地區之間的貿易,在亞洲各地販賣香辛料。雖然各個時期的量略有不同,但他們壟斷的丁香約有四分之一、肉豆蔻則約將近半數沒有送回歐洲,而是運往印度及西亞販賣。造訪東南亞各地的華商,都向荷蘭東印度公司購買胡椒。儘管高級香辛料與胡椒的產地多數由荷蘭東印度公司掌握,但英國東印度公司也將胡椒運往歐洲,而且一六六四年胡椒的營收,占了其進口總額的百分之十三點二。如果考慮到以上幾點,就可以了解到胡椒與香辛料對於歐洲的東印度公司而言,肯定是十七世紀中葉之後的重要產品。

隨著胡椒與香辛料的大量進口,歐洲人的飲食與每天的生活,愈來愈無法缺少這些商品。東印度公司對胡椒與香辛料的採購,也逐漸為亞洲各地居民的生活帶來改變。栽培與販賣這些能夠產生高額利潤的有力商品,成為愈來愈多人賴以維生的手段。蘇門答臘島等東南亞各地從這個時候開始栽種更多胡椒。

包含生產與販賣受荷蘭東印度公司嚴格管理的丁香與肉豆蔻等高級香辛料在內,東印度公司的活動改變了歐亞各地居民的生活型態,也為亞洲各地的土地利用帶來影響。

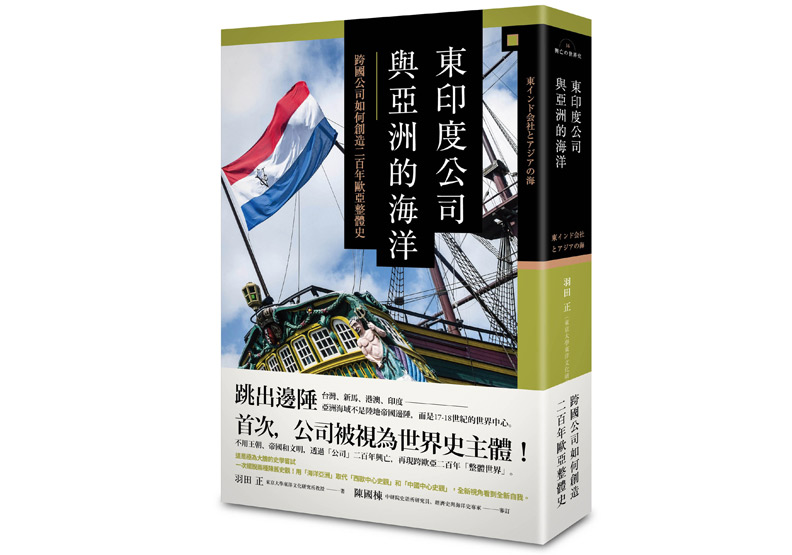

本文節錄自:《東印度公司與亞洲的海洋:跨國公司如何創造二百年歐亞整體史》一書,羽田正著,林詠純譯,八旗文化出版。

圖片來源:pixabay