如果你收到往生者寄來的信,而且還是位知名台籍作家,會不會嚇一跳?

最近,臉書常被網友分享的當紅手遊 ─「旅蛙」照片洗版,沒想到異軍突起的卻是一封電子郵件內容,仔細一看,寄信人竟是已逝世57年的作家鍾理和。原來,這是高雄文化局為讓大家認識大高雄的作家,找來業者「臨時動議」發想的創意。

其實,想推廣鍾理和的活動頗具挑戰,難處在於,比起許多當代作家,民眾對他的印象普遍停留在國文課本和長篇小說《笠山農場》上,真正讀過他作品的人可能少之又少。

該怎麼做,才能讓大家有興趣主動認識鍾理和呢?

設計團隊以古時候筆友通訊為靈感,改以email通訊,和現代讀者對話,活動名稱為「文友通訊:鍾先生的想像朋友」,未料卻獲得好評,還被作家朱宥勳稱為是很好的「文獻資產活化」案例。

其實,《文友通訊》是1950年代由鍾肇政、陳火泉、廖清秀和鍾理和等台籍作家組成的「小而溫馨」筆友讀書會,平時交流寫作想法與建議,後來還發展為小型文學刊物。

設計團隊將場景移到現代,藉助此活動,幫鍾理和找新朋友。

(圖/鍾理和、鍾浩東故居;取自維基百科)

「一般展覽往往有空間、時間和媒材上的距離,」活動負責人許皓甯觀察,台灣的展覽大致分為兩類:商業性的展覽提供拍照打卡的佈景,易流於膚淺;其他多數的展覽則常常把文史資料放大展出,十分生硬,民眾逛完後會,很容易淡忘。

許皓甯選擇從人的溫度出發,以作家的生命為本,引起現代人共鳴,再進一步認識鍾理和的作品與人生。

活動為期兩天,完全免費,參加民眾可在一天中的早上10點至晚上10點間,和鍾理和進行六次書信往返。

而鍾理和發出首封信的開頭問候就是「獲賜地址,心中喜慰莫可言喻,苦恨無緣相會,聊寄之筆墨,藉以連繫……」。為求擬真,設計團隊花一個月時間研讀共八冊的鍾理和全集,他們以《台灣文學兩鍾書》一書為核心基礎,根據參加者來信的內容,靈活重組鍾理和使用過的句子,行文宛如重現鍾理和筆觸,讓不少研究台灣文學的作家和學者十分驚艷。

(圖/設計團隊細心研讀鍾理和全集,並靈活重現鍾理和筆觸與參與者書信往返)

有多考究?從其中一封信便能看出端倪:「那篇為弔次子而做的短文,寄到《野風》去,賣到稿費是新臺幣貳拾元!」以史實為本,細膩到作品名、投稿單位和稿費都知道。

短短時間內,就獲得參加活動的筆友熱烈迴響,不少人都有種參與鍾理和人生經歷的感覺,跟著他一起哭一起笑,也會因為信等太久而感到焦慮。

最後一封信提及鍾理和臨終前抱病修改的小說《雨》,一些熟習鍾理和作品的讀者看到這篇,馬上聯想到他改稿時倒在血泊中的畫面,不禁哭了出來。參加者彼此間還會互相比較討論,鍾理和的回信一不一樣?和你說了什麼?成功引起話題。

(圖/熱愛文學的參加者彼此間互相討論鍾理和的回信內容異同,成功引起話題)

書信有時候還會談及現代議題,例如有筆友問鍾理和有沒有讀過量子力學?支持同志婚姻?沒想到竟然能得到鍾理和的回應。

因為團隊會先對照鍾理和的一生,考量這些理論與議題的出現時間、有沒有傳到台灣,和當時的價值觀等條件,推敲出鍾理和可能的答覆。這種古今交錯的互動模式也擦出不少火花。

在最後一封信中,鍾理和會要求對方不要再回信。若讀者執意回信,將會收到驚喜彩蛋:仿鍾理和之子鍾鐵民筆觸的感謝函。網友完成活動後,工作團隊會把雙方書信印成實體,裝封寄給讀者留念。

展望未來,團隊期待能設計出更多讓民眾有共鳴的活動和遊戲,讓展覽不再只是走馬看花,而是打從心底獲得感動。

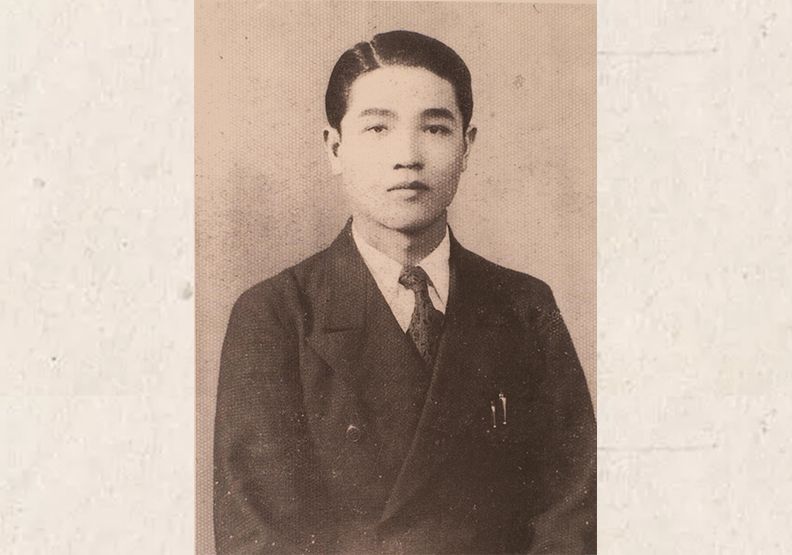

(首圖/鍾理和像;取自維基百科)