如果我們用「學習」這個字眼來說明,也許某些人的腦海就會立刻浮起義務教育的學習這樣的概念,因而產生抗拒感。不過我認為,一般而言,提升自己,使自己的水準優於昨天,這樣的生產活動用「學習」來表現並不為過。最貼近我們生活的學習活動應該就是讀書吧。

沒有閱讀書本習慣的人請慢慢地養成看書的習慣,就算是一個月看一本也無所謂。如果輸進我們大腦的情報資訊量太少,就很難提升自己的水準。換言之,輸入的情報量少正是一個人的情報輸出量少的原因之一。

購買書籍時,訣竅在於不要一次大量購買,盡可能一次只買一本書,而且從購買當天就開始閱讀。

根據我的經驗,購進書籍卻始終沒看過的書永遠都是一次大量買進,而且沒有從購買的當天就開始閱讀。

先前我已經說過「學習的時機是很重要的」,此種論調亦適用於閱讀書籍。當你在尋找書籍時,如果看到一本激起你「想看個究竟」的意念的書的話,只要在零用錢許可的範圍內,千萬不要猶豫,立刻買下來。而且當你買下那本書之後,當天就要開始閱讀。就算只是翻閱個幾頁也無妨,總之,立刻開始閱讀正是訣竅所在。

因為,在你興起「想看個究竟」的意念當下閱讀書籍最能有效地吸收該書的情報。如果一次大量購買書籍,多半都會錯過這種「想閱讀的時機」。

此外,當你開始閱讀書籍之後,發覺「這本書一點都不好玩」或者「上頭沒有我想要的情報」的話,請立刻中斷閱讀。然後,將那本書賣給舊書店或亞馬遜的二手書市場交流區(買賣中古商品的網站)。不要因為是自己「特地買回來的」就勉強繼續閱讀對自己無益的書籍,這只是一種浪費時間的做法。

根據我的經驗,每五本書當中有一本書會讓人有「這本書還可以」的感覺。至於「值得珍藏一輩子」的書則頂多是二十本當中只有一本的比例。因此,想要找到一本好書,就必須增加個人的讀書量到某種程度。

此外,有時候我們也會在花了很多時間看完一本書之後發現這本書實在沒什麼幫助。根據我個人的經驗,其中有兩個理由:

1.書籍本身沒有任何有助益的情報。

2.自己本身沒有達到可以從該本書中消化到有益情報的水準。

關於第二個理由,大概鮮少人聽過。

舉例來說,以我個人的情況而言,只要是好書,往往會閱讀好幾遍。有趣的是,即使是同樣一本書,看第二次、第三次可以得到比第一次閱讀時更多有益的情報。

此外,有時候也會出現這樣的情況—當時判斷該書沒有什麼有助益的情報,然而在幾年之後再度閱讀同一本書時,卻發現自己可以完全理解作者的意思了。

事實上,寫在書上的內容完全沒有任何改變。這就表示自己的水準已經提升到可以掌握有益情報的等級了。閱讀書籍是了解自己水準的一種非常有效的方法。

想騰出看書的時間,我建議不妨在入浴期間閱讀。就算是忙得無暇看書的人,如果採用這種方式,那麼每天至少也可以看個十到十五分鐘的書。

也許你會擔心浴室的熱氣會讓書本變皺,不過那無所謂(書放在浴室裡就會變皺)。也許你會因為「這是特地買回來的書……」而猶豫不決,不過請你要把書籍當成是一種消耗品。

與其放著不管,閒放在書架上,不如讀到讓書籍產生皺摺,甚至出現破損,以多吸收一些知識,這樣還比較具有生產性。

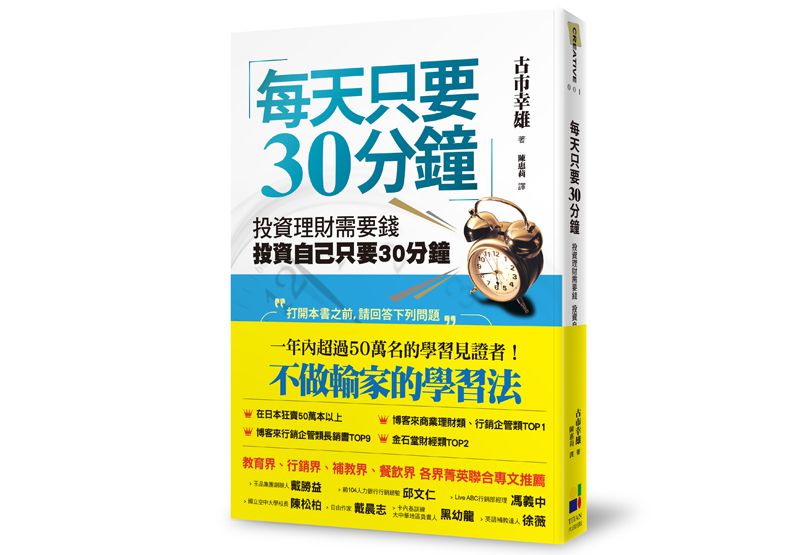

本文節錄自:《每天只要30分鐘:投資理財需要錢,投資自己只要30分鐘(新版)》一書,古市幸雄著,陳惠莉譯,大田出版。

圖片來源:pixabay