五種類型的模棱兩可

翁達傑:好像混音是電影製作的關鍵步驟,它使所有的東西凝固下來,在某種程度上使影片的力量得以加倍,是這樣嗎?自從你早年做《教父》之後,混音的方式有很大的改變嗎?

莫屈:混音確實是抓住最後的機會,解決最後一個無解問題的終了階段。如果你運氣不錯、方法得當,音樂和音效的某種混合,有時可以解決任何其他方式都無法解決的問題。電影製作的過程就是這樣,每一步都給下一步留下懸而未決的問題。部分原因也在於,你所面對的難題相對於你當時手頭的工具而言,是無法解決的。比如在劇本階段,某些方面的事就只能待定,這樣演員才有機會創造性地發揮、處理那些模棱兩可的東西。反而如果你在劇本裡就把所有問題都解決了,不希望在其他階段呼喚眾神相助,那才真是致命的。因為這麼一來,後面的一切都變成了機械描摹預設的形式而已。

表演、攝影、剪接和聲音的工作可能互相滲透。實際上,電影的生命發展有五個階段:劇本階段;前期製作階段(選角和選景);拍攝階段;剪接階段;最後才是混音和音樂階段。每個階段都有自己特定的使命。但因為混音是最後的階段,而它的可塑性又非常強,混音過程中有無窮多的變數能為所用。你可能刪除那些你之前認為絕對必要的東西,或者在最後一分鐘還引入新的元素。

回答你前面的問題:在我看來,《教父》時代之後所發生的改變是,我們如今要做更多的預先混音(preliminary mixing),或叫暫時混音(temp mixing),以便更早地預覽影片。這在從前是難以設想的,也是佛烈‧辛尼曼那樣的導演可能會憎惡的。

結果就是:定剪階段的混音,基本上就沒什麼驚奇可以期待了,這樣也好,也不好。

翁達傑:很奇怪,我曾聽你談起電影中模糊性的重要,談起過保留那種模糊品質的必要,它存在於書籍或繪畫中,在電影中卻不常具有這種品質。而你在混音過程中卻又努力地「完善」那種模糊性。

莫屈:我知道,這是個悖論。而最意味深長的悖論我認為是,即使電影完成了,還應該有尚未解決的問題。因為在完成的影片之外,電影的生命還有另一個發展階段:那就是當觀眾看到它的時候。在創作這件作品的過程中,你希望觀眾與你是共謀,跟剪接師、混音師、攝影師或者演員同等重要。假如你真的能在最後的混音階段澄清所有的模糊性,即使在那一刻之前一直是模糊的,我也依然認為你將損害影片。但矛盾的地方是,你必須全力以赴地面對每一個問題,彷彿它們都具有性命攸關的重要性,必須解決。你不能說因為我得留下一點模糊性,所以我不想解決這個問題。假設你真的如此,就會引起電影有機體內的器官大出血。

翁達傑:會越來越亂。

莫屈:是的,我一直在想這個問題,這是個美妙的困境:一方面,你必須承認每個階段都一定會遺留下未能解決的疑難。你努力工作的同時,必然心懷一個祕密,一個不能說出的願望:某個重大的問題將會懸而未決。但直到影片完成時,你才會知道到底那是什麼問題。你幾乎可以用一部影片所呈現的問題來定義該影片,它自己無法回答這個問題,只能交由觀眾來解決。

比如在《天魔歷險》裡,奧茲瑪(Ozma)的身分問題:這個在影片開始時看到的模糊角色到底是誰呢?而誰又可能是那個死後去了天堂的奧茲呢?她是個真實的人嗎?或者是奧茲國的抽象存在,為了影響某些事件而將她自己投射在真實空間中?

早在劇本創作之初,我就在筆記裡寫道:誰是奧茲瑪?我如何才能把握住這個角色呢?因為很多的事情都有賴於此:演員的選擇、鏡頭設計以及導演方式等。好幾年後,有一次我與為本片作曲的大衛‧希爾(David Shire)談起該片的各個音樂主題,比如,「奧茲瑪的音樂主題是什麼?」他說:「她是誰呀?」我一時語塞。雖然我已經用了很多的形式來回答過這個問題,但我還沒有以音樂的語言來回答過。這就是一個問題,它在重申其自身的存在。

於是,我回去翻看我的筆記,沒錯,第一句就是:「誰是奧茲瑪?」我感覺我的心沉了下去,上帝啊,我經歷了影片從頭到尾的全部歷程,而我最初問的問題,到最後還是無法回答!不過,接下來我讀到下一段落,是列出的一系列原著中已經展開的問題,那裡面奧茲瑪並非女孩,而是一個變成了女孩的男孩,這一點我決定不要照搬。我一下子意識到自己已經走了多遠。實際上,我在每個階段都解決、回答了那個頑固存在的問題,而最終它還在重申自己的存在。

所以呢,對那部電影而言,那個問題──誰是奧茲瑪?──就交給觀眾去回答。電影沒有回答,沒有說她是個真實的人,死後去了天堂;也沒有說她是來自另一個空間的存在,是來帶桃樂絲回去拯救奧茲國的。音樂可能暗示了後一種,因為奧茲瑪的主題是桃樂絲主題的某種音樂上的反轉。音樂表示她可能是桃樂絲某些特質的投射,但也可能正好相反。

翁達傑:幾年前,我讀了篇唐納德‧里奇(Donald Richie)(註一) 的文章,講的是東西方電影或說是藝術之間的區別。他拿愛森斯坦來與黑澤明那樣的導演對比,講到他們的工作方式異同。他說,愛森斯坦在剪接中,是不斷地添加、建構,而黑澤明是不斷地減少、剔除。在黑澤明電影中,一場戲是「顯現」(revealed)出來的,而在愛森斯坦或西方傳統的電影中,人們是「建構」(building)出一場戲。里奇指出,主鏡頭(master shot,或稱「關係鏡頭」)──展示一個場景完整的空間和運動關係的鏡頭──在傳統上是最基本的西方式鏡頭設置,是基礎。而在日本電影中,你可以單拍桌子一角的局部,這個特定的局部就可以用來暗示整個場景⋯⋯身為剪接師,你覺得真有這種區別嗎?在西方,我們真的只喜歡採用愛森斯坦的方式嗎?

莫屈:首先別忘了,電影誕生才一百多年,剪接的發現是在1903年。在一種新的藝術樣式裡,試圖尋找影響了電影語法,特別是俄羅斯電影語法的民族或者地域特色,可能還為時過早。辯證法的影響確實是巨大的,從康德到黑格爾到馬克思,然後愛森斯坦等人在電影中,找到了一種方法來展示馬克思主義的辯證法,即對立統一論。在蘇聯,電影被視為一種本質上最清晰地顯示了馬克思主義辯證法優越性的藝術。共產主義人士自然會在電影的這一方面,即剪接方面,竭力推動其發展。

對我們這些非馬克思主義者而言,我們也一直在用這些元素進行工作,但沒有那麼竭力地推進其發展。然而,隨著時間的推移,經歷了三、四代的電影工作者的努力,不可避免地有一種地區特徵的融合。我們如饑似渴地尋找解決問題的一切方法。

我想,里奇關於東西方電影的說法是對的。可能在西方,由於我們有悠久的主鏡頭傳統,甚至自從文藝復興之初發明了三度空間透視法則以來,就有了如此的傳統,我們確實傾向於認為,人物在三度空間中的相互關係極端地重要,所以很自然地在電影中,我們就會首先往那個方向去思考。但在日本和中國則不同,扁平人物、二度畫面、強調細節直到細節產生巨大的力量等方式,很自然成為他們藝術發展的方向。在某些中國繪畫中,本來應該是天空的位置,畫面上往往就只留下一片空白而已⋯⋯

註一:唐納德‧里奇(1924~2013年2月19日)—美國作家、影評家、導演、編劇、作曲,長期居住在日本,並致力於日本電影的研究。—編者注

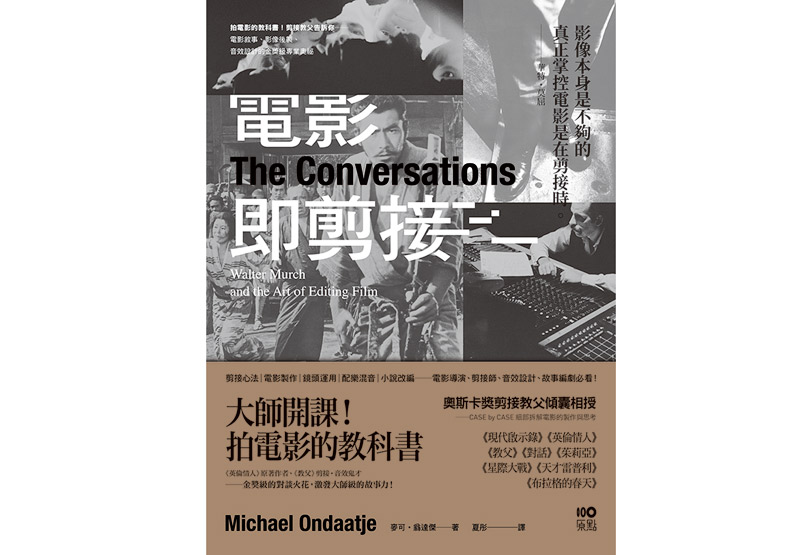

本文節錄自:《電影即剪接:拍電影的教科書!教父剪接師告訴你:電影敘事、影像後製、音效設計的金獎級專業奧祕》一書,麥可‧翁達傑(Michael Ondaatje)著,夏彤譯,原點出版。

圖片來源:pixabay