科技的進步就像雙面刃,為人類帶來便利之餘,同時危害環境。

過去,我們使用水銀燈泡、鈉氣燈泡照亮生活;現在,為了節能、降低成本,愈來愈多國家、企業以LED燈作為替代品,沒想到,卻成了全球光污染愈來愈嚴重的開端。

由德國GFZ地球科學研究中心成員契巴(Christopher Kyba)帶領的團隊,近期在國際期刊《科學先端》(Science Advances)發表研究報告。

利用校準過的繞極軌道衛星作量測工具,研究團隊發現,自2012至2016年間,全球夜間室外照明地區每年增加2.2%。

由於LED燈發出的藍光,無法被繞極軌道衛星偵測,團隊也推測,真實光污染情形,可能比目前的數據更糟。

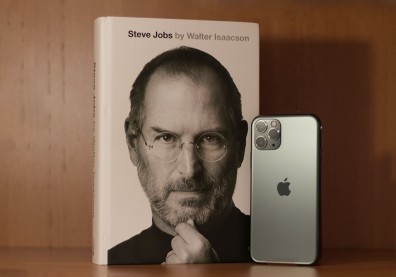

(圖/LED燈節能又省成本,沒想到卻成了全球光污染愈來愈嚴重的開端;Photo by Hamburger Arts on Unsplash)

調查發現,美國、西班牙、義大利與荷蘭等國的照明地區面積,尚處於穩定階段,沒有太大增減。別以為只有已開發國家才有光污染,研究結果也指出,南美洲、非洲與亞洲的光污染正不斷增加,只有葉門、敘利亞等少數處於戰亂的地區,才有減少情形。

研究團隊堅信,近年出現的節能照明方式,反而更加重光污染程度。

去年6月,義大利「光害科學與科技組織」發表一項意義重大的研究。數據顯示,全球83%人口正受到光污染影響,其中,歐美地區有超過99%的人口,幾乎百分百居住在有光汙染的地區,想隨時抬頭看到星星,愈來愈困難。

那麼,光污染又會對人類、自然界帶來哪些影響?

光污染提升乳癌罹患機率

去年,美國醫學會指出,LED燈的藍光會影響人體分泌褪黑激素,進而干擾睡眠,認定設計不良的高亮度LED照明對人類有害,建議民眾使用低藍光燈具。同時認為,與其在尖峰時段調暗燈光,不如加上防護裝置,減少強光對人體影響。

今年8月,哈佛大學一個研究團隊發表一項大型研究結果。團隊分析11萬名婦女自1989至2013年間的健檢資料,並比對其居住地的衛星空照夜景圖,發現停經前曾有吸菸習慣的女性,若住在夜間照明強烈地區,罹患乳癌機率比住在夜間照明微弱地區女性,高出14%。

愈來愈多研究證實,人工照明與吸菸都會抑制人體分泌褪黑機素,打亂生理時鐘的運行,增加年輕女性罹患乳癌機率。好比美國康乃狄克大學去年公佈的研究結果就顯示,年輕女性若居住在夜間照明強烈的地區,罹患乳癌機率提升37%。

至於夜間遷徙的鳥類,也會受夜間照明影響,不僅誤導飛行方向,甚至停止遷徙行為。

(圖/哈佛研究團隊發現,女性住在夜間照明強烈地區,罹患乳癌機率比夜間照明微弱地區高出14%。)

防治光污染 全球怎麼做?

目前,全球許多地區正推動不同措施,以降低光污染的影響。

1989年,日本岡山縣井原市美星町,被選為日本三大觀星地點的公開天文台,制定光害防止條例,規範全町的照明方式,成為日本最早制定光害防制專法的城市。

聯合國教科文組織、加拿大皇家天文協會等單位也積極推動夜空保護,避免人工光害汙染。捷克也針對光污染制定《保護黑夜環境法》;美國加州則以分級的形式規範照明區域。

契巴與多位學者則建議,民眾購買燈具時,能選擇紅色、琥珀色等環境友善光源,取代人工白色光源,降低夜間光污染。

在台灣,台北市打響光污染防治第一炮。目前市議會正在審查台北市光害管制自治條例。包含使用光源的輝度與照度在內,都有明確規範,且明訂光害管制標準以及測量方法。其他五都因尚無法源,加上光害問題不大,對立法管制仍持觀望態度。

「一閃一閃亮晶晶,滿天都是小星星,掛在天上放光明,好像許多小眼睛。」這首你我朗朗上口的兒歌,歌詞描述的場景,在光污染不減反增的今日,會不會成追憶。

(圖/Photo by Greg Rakozy on Unsplash)