香港的掌權者若繼續排除要求民主普選的香港主流民意,繼續在特區政府的權力運作中讓港人「缺席」,「香港人」的身份認同恐怕只會愈來愈強,年輕世代的本土抗爭力量恐怕會愈來愈激烈,香港也將走不出困境。

住民缺席的九七回歸

近年興起的香港新本土主義,批評傳統的民主派(泛民)站在中國民族主義的立場,天真地誤信香港在九七後將迎來民主的新時代。一方面指出中共統治下的香港,不可能落實真正的民主;另一方面則強化著欲擺脫中共掌控香港的「三自一獨」(自主、自救、自決、獨立建國)訴求之正當性。這種觀點認為:今日香港的困境,源自於九七回歸決策過程中香港人被排除在外,因此提出「二○四七香港自決」此一新訴求。

其實,早在二○○○年我就已指出,一九八○年代初中英在針對香港前途的談判過程中,將當事人香港市民拒之門外,造成住民缺席的歷史事實,將先天性地成為九七回歸後國民整合(national integration)的障礙,及香港本土抗爭用之不盡的資源。

九七回歸本質上是一項主權的變更,注重的是國家與領土的概念。相比之下,「歸屬變更」的視角涵蓋的範圍相對較廣,它不僅限於領土的轉移,還包括了居住在這塊領土上的居民在法律歸屬上的變更,譬如國籍與公民權等。以及隨之而來的國家認同與文化認同的問題、變更後這些新國民在面對政治、經濟、社會、文化變遷而產生的適應問題,即國民整合上的問題。

我從過去比較香港、臺灣、沖繩(琉球)的個案,發現這三個地區在二十一世紀的今天仍然繼續存在的身份認同問題,都與它們過往所經歷的包括「回歸」(臺灣稱「光復」〔一九四五年〕;沖繩稱「復歸」〔一九七二年〕)在內的「歸屬變更」有著密切的關係。尤其是二次世界大戰後,民主主義在世界較廣範圍被傳播,而這些地區的住民卻遭遇回歸變局時的「被缺席」經驗。「住民缺席」直接導致了這些新國民對「祖國」的心理距離,也成為日後「祖國」在政治、經濟、社會、文化等各領域推行新政策的阻力,成為在這些地區建構新國家認同的障礙。

誰是「香港人」?

如果說九七回歸決策過程中的住民缺席,為日後香港本土社會尋求命運自主的抗爭埋下伏筆。那麼一九八○年代香港社會面對的九七恐慌,則直接導致已萌芽的香港本土意識浮上檯面,讓香港人身份認同快速進入主流化階段。

香港的本土認同在一九七○年代開始萌芽,然而「我是香港人」的意識仍未普及。當時居民的身份意識大多停留在籍貫或出身地的層面,也就是廣東人(或廣府人)、潮州人、客家人、福建人、上海人等。若遇到同為廣東籍的情況,便會進一步細說是臺山人、佛山人、順德人、廣州人、番禺人或開平人等。

記得一九九七年時,香港回歸受到全世界的注目,正在東京求學的我當時在NHK電視臺兼職當翻譯,並有機會參與製作一系列相關的專題節目。其中一集採訪了出身香港、在日本活躍的歌星陳美齡,她對自我身份認同的一席話,讓我至今記憶猶新:「我剛剛來日本的時候(一九七○年代中),並不清楚自己應該稱作哪裡人,當日本人說我是香港人的時候,我才意識到原來我是香港人……」

拜九七問題所賜,香港人意識在一九八○年代迅速擴大。其一是因為九七問題在當時具有清晰的外來特徵。突如其來的香港前途問題,造成香港社會極度的恐慌與不安。在此刺激下,香港社會內部的凝聚力得以快速增強,以應付外來的挑戰。在動盪不安的環境下,香港人這個新的認同意識,得以迅速凝聚並顯現出來。

其二,「港人治港」的構思提出後,意外刺激了香港人身份認同的浮現。中國領導人鄧小平當年在論及回歸後香港的治理方針時,提出了「港人治港」和「一國兩制」的構思。「港人治港」是指未來的香港由香港人自己管理。當時鄧小平的提法,令眾多原本對自己的身份還模糊不清的香港市民恍然大悟,原來自己就是香港人。基於擔心有朝一日「港人治港」會演變為「京人治港」,香港社會開始討論「誰是港人」。

六個階段,「香港共同體」成形

自一九四九年至今將近七十年,「香港共同體」經歷了摸索與變遷的六個階段:

階段一: 一九五○年代初是「香港共同體」硬體組建期。香港與大陸之間的出入境政策迅速收緊,深圳河從此成為兩地社會隔離的地理標誌。同時,香港工業化起步,香港區域內統一市場逐漸成形。

階段二: 一九六○年代中期是「香港共同體」軟體建構期。香港出生的人口趨於多數,無線電視臺的開播、李小龍的功夫電影及粵語流行音樂的興起,帶動香港文化進入創造期,香港本土認同也進入醞釀期。

階段三: 一九八○年代初,九七問題浮現。中英就香港前途的談判進入程序。鄧小平提出「港人治港」,引發「誰是港人」的討論。九七的陰霾刺激了香港人身份認同迅速浮出檯面。

階段四: 一九九七年後,九七恐懼漸散,中港兩地加速融合。中國崛起帶來經濟機會及港人對CEPA的期待,香港社會的中國人意識趨強,香港本土意識則進入衰弱期。

階段五: 二○○八年後,崛起後的中國仍然拒絕民主,劉曉波入獄等中國人權與體制問題頻生,香港普選前景不明朗,衝擊了香港社會對北京的信任。香港社會的中國人認同轉弱,香港人認同則趨強。

階段六: 二○一四年後,港人企盼三十年的民主普選落空,空前的「雨傘運動」挫折感催生了部分年輕世代的港獨意識,香港新本土主義進入蓬勃發展期,提出自主、自決、自救與獨立建國的新訴求。

「二○四七香港自決」論的浮現

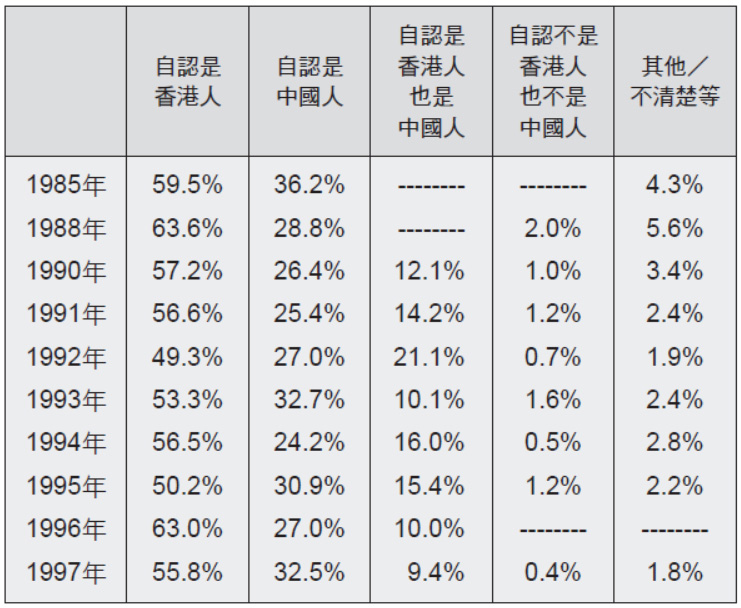

香港最早有關身份認同的民意調查,是一九八五年由香港中文大學劉兆佳與關信基做的「香港社會政治價值觀調查一九八五」。調查結果顯示,五九.五%的香港市民認為自己是香港人,大幅度多過自認為中國人的三六.二%。換言之,香港本土認同在一九八○年代中葉已一躍成為香港社會的主流。

至一九九七年,綜合香港中文大學、香港大學等在一九九○年代定期做的民意調查,平均每年都有將近六成的香港市民認同自己是香港人,約一成視自己是香港人也是中國人,約三成則認定自己是中國人。香港人身份認同,九七回歸之前一直維持在較為穩定的狀態。

香港人,無疑是人類社會上最晚近、最新的身份認同之一。不僅九七回歸的談判過程中,做為當事人的香港人沒有被邀請參與,而且在籌備政權移交的權力運作上,也幾乎排除了在當時為主流民意支持的民主派人士。這種狀况在回歸後的特區政府權力結構上,也沒有明顯的改善。主流民意持續缺席的「後九七」特區運作模式,以及一國優先於兩制的權力思維,引發了二○○三年五十萬人上街的「七一大遊行」、二○一二年的反國教運動及二○一四年的雨傘運動。

「九七回歸」前香港本土認同的主流化趨勢

資料來源:根據各項研究資料,由林泉忠整理製表。

資料來源:根據各項研究資料,由林泉忠整理製表。(1) 一九八五年的數據是根據劉兆佳與關信基的「香港社會政治價值觀調查1985」。除了一九九四年,從一九九○年到一九九五年的資料來自香港中文大學香港亞太研究所、香港大學社會科學研究中心、香港理工大學應用科學社會科學系的「香港社會指標調查」;一九九四年的數據出自「香港市民對公共事務態度調查1994」。此外,從一九九六年到一九九七年的資料來自香港中文大學香港亞太研究所的數據。

(2) 百分比數據經四捨五入,相加未必等於100。

時下掌控香港的當權者正面臨的兩大課題,近為如何解決普選死局後持續至今的社會撕裂、躁動不安、看不到前景的困局;遠則是在自主與自決的訴求逐漸主流化的趨勢下,思考如何穩住民心,回應已開始浮現的「第二次香港前途問題」與議論中的「二○四七香港自決」訴求。倘若掌權者在未來推出的政改方案繼續排除要求民主普選的香港主流民意,繼續在特區政府的權力運作中讓港人缺席,那麼香港人身份認同恐怕只會愈來愈強,香港年輕世代的本土抗爭力量恐怕也會愈來愈激烈,香港將亦發走不出困境。

本文節錄自:《誰是中國人》一書,林泉忠著,時報出版。