「小鈴,過來一下。」

約莫過了一星期還是十天、抑或半個月,快要進入二月的某個夜晚,母親突然一臉正經地叫喚鈴子。

「什麼事? 」

她盡量若無其事地回答,但其實緊張到幾乎屏息,以為沒去學校的事被發現了。

「請妳轉過來。」

「到底什麼事? 」

儘管裝出平常的聲音回應,但身體其實很僵硬,手心甚至瞬間冒汗。瞄了一眼,發現母親用力抿著嘴角看著鈴子。

「是有關母親工作的公司─也就是RAA的事。」

母親這麼說道。什麼啊! 不是學校的事。鈴子卸下了心裡的擔憂,又有點懊惱,蹺課了將近一個月,母親竟然都沒有察覺。

「或許不久之後,會有變化。」

「公司的? 什麼變化? 」

「雖然還不確定,但GHQ突然說了些奇怪的事。」

「什麼奇怪的事? 」

「上面的人說要廢除慰安所。」

鈴子一聽,立刻覺得這樣做很好,但再仔細思考,就不由得懷疑這真的是件好事嗎? 她凝視著母親。

「......為什麼? 不就是為了那些人才設了慰安所嗎? 」

「就是說啊。」

「如果廢除慰安所,他們打算怎麼辦? 那些GI要上哪去? 」

「這也確實是個問題啊......」

母親一副糾結的表情道:「他們認為原因在我們。」接著又如往常般取出菸。鈴子只是默默看著母親纖細的手指夾著菸,然後移到嘴邊。

Lucky Strike 的香菸名稱,意思其實就是「幸運的一擊」,母親在過完年後告訴大家。香菸原本是住在美國的印地安人抽的,從歐洲移民到美國的人邊和印地安人作戰邊尋找金山,最後定居下來,因此,費盡千辛萬苦終於挖到的金礦才命名為「幸運的一擊」,母親這麼說明。但現在的日本人要是聽到美國人說「幸運的一擊」,最先聯想到的肯定都是核爆和其他炸彈,所以當時她才刻意含糊帶過。

「搬來這裡之前,我不是和妳說過傳染病的事嗎? 就是花柳病。」

不知從什麼時候開始,母親手上甚至有了美麗的金色打火機,看起來像個小珠寶盒的打火機。

用這個打火機點著了菸後,母親空著的另一隻手邊摩娑著臉頰,說道現在仍無法阻止花柳病的傳播,然後嘆了口氣,一併吐出了煙。

「GHQ說這些全都是日本的錯。」

「為什麼? 明明是男人傳給女人的不是嗎? 」

「當然,但也有可能相反─基本上以美國人的眼光來看,日本是個不衛生的地方。」

「不衛生? 哪裡不衛生? 」

「很多地方。所以自己再怎麼預防也沒有用。事實上,日本在這方面的知識和預防對策很落後,他們之前就曾經不斷地告誡。」

鈴子感到太陽穴一帶發冷。我們這個國家不衛生,很落後。

真的是這樣嗎?

或許是吧。

反正美國人說了算。畢竟對方是不論武器或食物,一切都很豐饒的國家。

「但是這種病無法斷言是日本人傳出去的吧? 」

「話是沒錯─但是在慰安所工作的女人之間,確實是火速地蔓延了開來。就算再怎麼治療,又會立刻再發病。」

在慰安所工作的女人一旦得了花柳病,就會把病傳給美國人,為了國家作戰的士兵如果得了病就麻煩了,而且他們在國內的家人也會擔心,母親這麼說。

「美國是個基督徒很多的國家不是嗎? 基督教是不允許和配偶以外的人做那樣的事。來到日本這種黃種人生活的野蠻島國,在不衛生的地方背叛了家人,還染上花柳病,要是被知道做了這種違背神諭的事,可是很嚴重的。」

鈴子愣怔地看著母親的嘴角和手指。夾著「幸運的一擊」的手指,不知何時戴了一個鑲著寶石、閃閃發亮的戒指,肯定是大衛.葛雷中校送的。打火機和她身上的東西全都是,母親真把自己當成半個美國人了吧? 不然怎麼能如此冷酷地批評、貶低自己的國家? 即使母親說的是事實,但怎能這麼冷淡地落井下石,鈴子實在無法理解。

「麥克阿瑟元帥自己也是虔誠的基督教徒,而且紀律嚴謹,所以是不會看著自己的部下、自己國家的士兵接二連三罹患花柳病而坐視不管的。」

「......如果真的這麼做,那在小町園和那些類似的地方工作的人會怎麼樣......啊,還有母親呢? 」

母親微偏過頭,避開菸草飄上的煙,瞇著眼睛說,自己的生活可能也會受到影響。

「又要搬家了嗎? 回東京嗎? 」

那和大衛.葛雷中校又如何呢? 這句話當然卡在喉嚨,被鈴子硬生生吞了回去。如果無法再領RAA的薪水,大衛.葛雷中校或許就成為母親和鈴子活下去的唯一依靠了吧。只是,大衛.葛雷中校難道不是基督徒嗎? 難道在美國沒有太太嗎? 雖然她無法判斷美國人的年紀,但對方怎麼看都像是四、五十歲的人。

「總之,可能隨時會發生變化,妳最好也有心理準備。」

慰安所會被廢除。

也就是說,日本的「性的防波堤」即將消失。這麼一來,連一般婦女都會被進駐軍突襲施暴嗎? 等頭髮長長就再也不要打扮成男生了,這件事根本無法如她所願,因為會遭遇危險。

愈想愈覺得不愉快。

指責別人的國家不衛生,卻毫無顧忌地侵犯這個國家的女性,這些人簡直可惡。

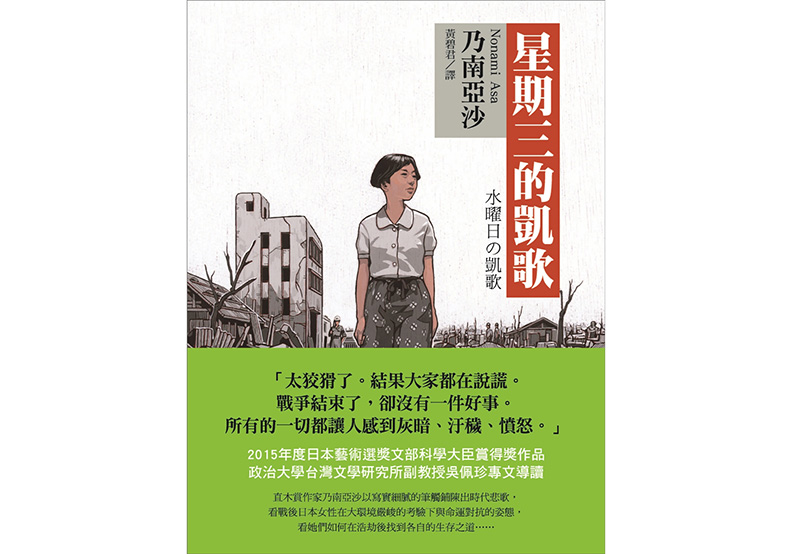

本文節錄自:《星期三的凱歌》一書,乃南亞沙著,黃碧君譯,聯經出版。

圖片來源:unsplash ian dooley