一九八○年代初期,我一年要處理的案件超過一百五十件,外出教學的天數也大約是這個數目。我開始覺得自己像露西.鮑兒(Lucille Ball),她在家喻戶曉的電視劇《我愛露西》裡穿著糖果工廠的工作裙,努力想讓進度超前,把輸送帶上的貨品清掉,但是更多的事情蜂擁而來,而我想要拚命向前,不讓自己落後。事實上,要超前進度以得到片刻喘息是不可能的。

當我們的工作和成果傳開之後,全美各地和許多國家都蜂擁要求協助。我好像一名急診室裡的醫護人員,必須排定就醫的優先順序。那些會造成重大威脅、危及他人生命的強暴殺人案,我會立刻處理。

對於陳年舊案或嫌犯似乎沒有積極活動的案件,我會詢問警方為什麼要求我們介入。有時受害者的家人會向警方施壓,要求破案。這當然是可以理解的,我的心思也會放在他們身上,但是我實在分不出寶貴的時間進行分析,而地方警察只會把它束諸高閣,不會採取任何行動。

對付還在進行的案子,注意它們從哪兒送來是很有意思的。在這計畫剛進行時,從大警局(像是紐約警局或是洛杉磯警局)送來的案子會讓我懷疑,他們到底為什麼要找上匡提科的我們。有時候是因為和聯邦調查局在司法管轄權方面有過節,像是誰拿到監視錄影帶、由誰來進行訊問、由誰來起訴一連串的銀行搶案;不然也可能是案件在政治上很棘手,而地方警察只想找別人來當擋箭牌。我在決定要怎麼回應要求時,這些因素都列入考量中,因為我知道,他們這些人都有助於決定這個案子能否偵破。

剛開始,我還提供書面分析。不過隨著案件呈等比級數增加時,我就沒有時間這麼做了。我研究檔案時會做筆記。之後,當我和當地的調查人員交談時(當面交談或是在電話裡談),我會重讀筆記,溫習這個案子。一般的情形是,警察會把我告訴他們的話記成詳細的筆記。若是警察和我同處一室(這種情形很少),而他又是光聽而不記筆記的話,我很快就會失去耐心,告訴他:這是他的案子,而不是我的,如果他要我們協助的話,他最好趕快動手,而且還要像我一樣努力工作。

我做的次數已經夠多,所以像醫生一樣,知道每一次「正式談話」需時多久。等到我重新檢視某個案子的時候,我立刻就知道幫不幫得上忙,所以我希望把焦點放在案發現場的分析和受害者的研究上。在所有可能的受害者中,為什麼選擇了這一個?他(她)是怎麼被殺的?從這兩個問題,我們可以著手進行最終的問題:是誰幹的?

我像福爾摩斯一樣,很快就了解到,罪行愈是普通、愈是老套,可以協助破案的行為證據就愈少。街頭發生的搶劫,我是幫不了多少忙的。它們太普通、行為太平常了,嫌犯的數量過於龐大。同樣地,只有一處槍傷或刺傷,比多處傷口更難推測犯案過程,發生在戶外的案子比室內的案子更有挑戰性,而一個高危險的受害者(像是性工作者)所提供的線索比不上一連串的受害者。

我第一個會仔細看的是法醫報告,來得知受傷的性質和類型、死因、有無遭到性攻擊,如果有的話,那麼又是哪一種。美國境內有上千個警察機構,而法醫工作的品質好壞也有非常大的差異。有些是真正的法醫專家,而他們的工作品質也是一流的。舉個例子,路克博士(Dr. James Luke)是華盛頓特區的法醫,我們總能倚賴他完整、詳細而精確的驗屍報告。從他退休之後,路克博士就成了我們單位所諮詢的寶貴對象。反過來說,我曾在南部的小鎮看過當地殯儀館館長兼驗屍官的情形。他對於驗屍的概念就是出現在現場,踢一踢屍體,然後說:「沒錯,這傢伙死掉了。」

在我研究與屍體有關的發現後,我會研讀警方的初步報告。第一名警方人員抵達現場的時候,他看到了什麼?從那一刻起,案發現場有可能被警方的調查人員所移動。在心中把案發現場盡可能還原得和原來一樣,這對我而言是很重要的。如果不是如此,那麼我就想要知道,舉例來說,如果受害者的臉上蓋了一個枕頭,是誰放在上面的?警方到現場時是不是已經在那兒了?還是發現屍體的家人為了顧及死者的尊嚴而放的?或另有其他的解釋?最後,我會檢視案發現場的照片,試著完成我心中的圖像。

現場照片的品質不見得很好,尤其在黑白照片的時代。所以我會要求員警畫下案發現場的相關位置圖,並記下現場的腳印。如果員警有什麼要我特別檢查的,我會請他們寫在照片背面,這樣我就不會被別人的觀察所影響。如果他們的名單上有特定的嫌犯,我會要求他們放在彌封的信封裡交給我,以求分析客觀。

想辦法找出案發現場或受害者身上物件是否被拿走,也是很重要的事。一般來說,要是現金或首飾被拿走很容易查得出來,這對犯案動機的分析有幫助。但若是其他物件遺失就沒那麼容易查到了。

要是警官或是探員告訴我,沒有任何東西被取走,我會反問:「你怎麼知道?你的意思是說,如果我從你的女友或是太太那兒拿了一件內衣、一雙絲襪的話,你會知道?如果是這樣的話,那麼你是真的有問題。」有一些像是髮夾或是髮箍之類的小東西可能會不見,而這很難查得到。我認為,看起來沒有任何東西遺失是一個無法被確認的發現。當我們最後抓到兇嫌,搜查他的住處時,我們常常會發現出人意表的紀念品。

我很早就知道,很多人並不真的了解我們到底在做些什麼,不管在局裡或局外。一九八一年,羅伯和我在紐約進行為期兩周的殺人犯研究課程,就在那時我看清了這一點。當時大概有一百名員警,大部分是從紐約市警局來的,也有來自紐約大都會區司法機關的學員。

某天早上,在上剖繪課前,我在教室前面安裝一部新力牌的錄影機。這顯然是工作過度、疲憊不堪的員警睜著布滿血絲的眼睛,好奇地看著我,問:「你要做剖繪啊?」

「對啊,沒錯,」我回答,一面轉到這台錄影機。「事實上呢,這就是一部剖繪機。」

他狐疑地看著我,有經驗的警察對待嫌犯的時候就是那個樣子。

「把你的手給我,」我說:「我示範給你看怎麼操作。」

他慢慢把手伸出來。這個錄影機的錄影帶匣相當大。我抓住他的手,放進影帶匣中,隨便轉動一些旋鈕。這個時候,羅伯走進教室,正在準備教材。他聽到我對警察說的話,正準備走過來,以為我大概要挨揍了。

不過這傢伙卻說:「那我的剖繪是什麼?」

我告訴他:「你幹嘛不等到上課呢?你會知道它是怎麼運作的。」

當我在課堂上解釋剖繪的過程,並以錄影機真正的用途示範如何使用時,這名員警已經明白這到底是怎麼一回事了!不過這個故事的重點是,即便我們希望用更容易的方法獲得剖繪,事情卻沒這麼簡單。你不能把手放到機器裡面就得到可用的剖繪,儘管電腦專家和執法官員已經合作多年,試圖發展出一套程式,能夠替代我們的推演程序,但到目前為止,他們還沒有太多成果。

事實是,剖繪和案發現場的分析絕不止於把資料輸入加以消化而已。若要具備優秀的剖繪技巧,你必須能夠鑑定範圍廣泛的證據與資料,而且還要能夠設身處地,以犯案者和受害者的角度來思考。

你必須能在心中重塑案發現場。你必須盡可能地了解受害者,揣想她會如何反應。當攻擊者揮拳、手裡拿著刀槍或石塊威脅她時,你必須把自己放入她的處境中;當攻擊者步步逼近時,你必須能感受到那種恐懼;當她挨打、被強暴、被割傷時,你必須能夠感受她的痛苦。你得試著在心中想像,當施暴者為了逞一己獸慾時,她受到什麼樣的待遇;你得了解,心中被恐懼憤怒所占據而出聲尖叫,那是沒有用的,無法阻止他,而那又是什麼感覺。這是一個沉重的負擔,尤其受害者是兒童或老人的時候,這副重擔更顯沈重。

《沉默的羔羊》的導演和演員到匡提科準備電影的拍攝事宜。有人說史考特.葛倫(Scott Glenn)飾演的特別探員傑克.克勞福(Jack Crawford)是以我為原型寫的。我把葛倫帶到我的辦公室。他是一個心胸寬闊的人,對於人的感化、救贖和人性本善深信不疑。我讓他看了一些血淋淋的現場照片,這是我們每天都要處理的。我讓他聽一些錄音,這是殺人者在凌虐受害者時自己錄下來的。其中包括兩名住在洛杉磯的十幾歲少女,兩名恐怖殺手在一輛廂型車內凌虐她們致死。這兩個人最近才從監獄被放出來。

葛倫邊聽這些錄音帶邊流淚。他告訴我:「我沒想到居然有人能夠做出這樣的事來。」葛倫自己有兩個女兒,他表示,自從在我的辦公室聽到、看到這些東西之後,他無法再反對死刑:「匡提科的經驗從此改變我對死刑的看法。」

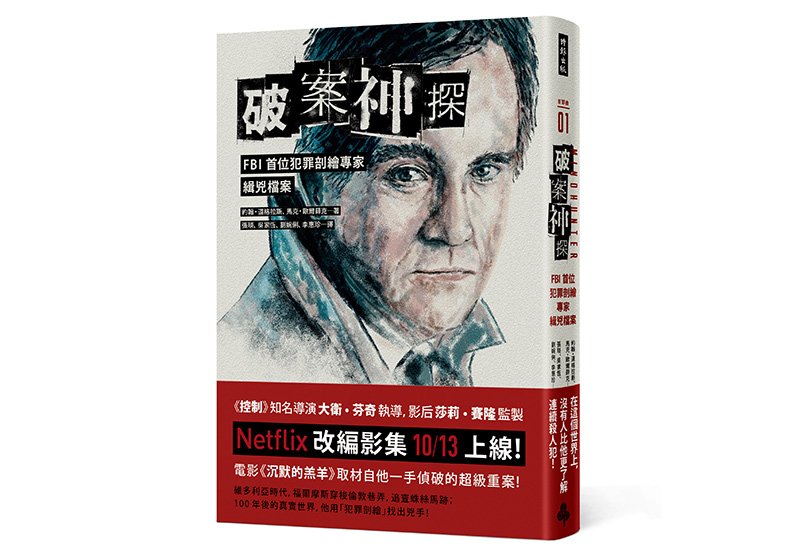

本文節錄自:《破案神探》一書,約翰‧道格拉斯(John Douglas)、馬克‧歐爾薛克(Mark Olshaker)著,張琰、吳家恆、劉婉俐、李惠珍譯,時報出版。