一天下午,我發現瓦莎與朋友從學校走回家,穿越遍地垃圾的空地,及一處圍牆社區。警衛讓學生穿越,因為這裡是捷徑。然後通過美拉烏利-古爾岡路的繁忙交通。天空轉為橘灰色,這是熱塵風暴將由西方拉賈斯坦颳入的前兆。接著轉為紫色,摩天大樓的燈亮起,空氣中捲飛著建築廢物、砂土與垃圾。像這樣的日子,用杜帕塔長巾遮臉是個不錯的主意。

瓦莎現在十五歲,抬頭挺胸,口無遮攔,若有需要也能隨時摑男孩一記耳光。她在同儕間人緣好,喜歡開玩笑,也是朋友群裡最無懼交通直接跨越馬路的人。不管車來車往,是否會為一群綁辮子、穿戴灰色沙爾瓦卡米茲長褲套裝與超重背包的女學生暫停。

一群沒穿制服的清瘦年輕男孩,靠在欄杆邊,對經過的瓦莎等人吹口哨。女孩一眼都不看。這很平常,也是瓦莎父親不希望她自己在外行走的原因。

瓦莎報名參加學校每項課程活動:排球、辯論隊、某種英文奧林匹亞競賽、卡塔克舞蹈課。這表示她沒那麼多時間協助家務,熨燙衣物,也成為家庭衝突來源。有次,父親希望她參加家族婚禮,瓦莎拒絕,因為將會缺課一週。另一次,瓦莎想參加在外邦舉行的學校舞蹈比賽,她父親拒絕。他衝到學校,將電動三輪車停在大門前,跑上階梯,衝進拉吉.南比桑(Raji Nambissan)校長的辦公室。從木質書桌的另一側,他瞪著校長說,再過一百萬年,瓦莎也不可以去外邦參加舞蹈比賽。

他同時也告訴校長關於姪女的故事。她受太多教育,跑去大學,與不同種姓的男孩談戀愛。兩人最後私奔,造成家族醜聞。

他對自己的姐姐,女孩的母親,感到非常憤怒。「妳為什麼讓她這樣做?若我是妳,我會殺了她。」瓦莎記得父親對姑姑這樣說。

也是此時,他告訴南比桑,不希望瓦莎長出翅膀。

南比桑相當鎮定。擁有將近三十年應對各種家長經驗,她說很難改變瓦莎父親這樣的想法。對他這樣的男性來說,教育是把雙面刃。他們既希望女兒受教育,又希望她們不要獨立思考。南比桑試著指出,不僅瓦莎的窮人階級如此,她自己所屬的較富裕階級亦同。

「在家有耳無嘴,這是一貫態度。」她說。這句話的意思是,「在家裡保持靜默」,等同別反抗。

「我稱之為文明式奴隸制度。」校長繼續說:「他們願意接觸教育,但這就是極限。他們不希望女孩爭論任何事。」

瓦莎十五歲時,偷聽到親戚討論幫她找丈夫。這更強化決心,向自己承諾,她會在學校考試拿高分,讓父親不得不推遲婚姻的討論。

南比桑的學生都是古爾岡勞工階級的孩子。他們是離開農村的世代,臉貼著古爾岡冷氣空調公寓長大。就像蘇普莉亞家住的那種大樓。這些孩子住的是單房或雙房公寓,擠在大廈之間,充斥鄰居醉後喧鬧,雨季後的登革熱潮,及正午世代的霓虹色承諾。

瓦莎的學校最終募得足夠款項,搬出蘇普莉亞孩子的高級校舍,遷入一棟窄巷盡頭的建築。旁邊是帆布與錫片搭成的貧民窟,彷彿提醒每個孩子,最終被困在此地的危險。

南比桑的學生都是倖存者。一名是與暴力傾向叔叔同住的孤兒,另一名學生承受柴油桶爆炸造成的二級燒傷,當時火焰擴散整條窄巷。二○一○年大英國協運動會開幕前,警察掃蕩所有貧民窟,趕走沒有合法證件的人。此舉造成南比桑許多學生消失了幾個月。

對她多數學生來說,學校就像避風港。這裡有秩序,沖水馬桶及吃穿得體的成人。不像小區裡的人,他們多數時候會關心孩子身上發生的事。

南比桑並非夢想主義者。這是我最欣賞的部分。

她說學校應該要盡可能給與學生,在現代經濟中存活的基本技巧,最主要的就是英文溝通能力。多數學生希望得到大學文憑,但南比桑知道他們需要的不只是這張紙。大學學位對多數瓦莎世代的印度人來說,並非穩定收入的保障。南比桑相信他們必須具備有市場需求的專業技能,然而這並不包含在正式學校課程內。他們之中某些人,也許少部分確實相當傑出的孩子,能獲得學業上的成就。但她說,並不多。

那麼瓦莎呢?我問。

南比桑非常坦白。瓦莎很努力,她說,但非智能上特別優秀的孩子。她是領袖,但也很衝動易怒。最後,南比桑說,她的命運還是要看她父親的想法,及她多努力爭取。

南比桑的學校不鼓勵白日夢。因此當瓦莎告訴老師,她想成為一名心理學家,幫助像她母親這樣的人,老師並不鼓勵她。事實上,老師勸她放棄。他們警告,有很多數學課程,要念非常多書。你沒辦法掌握的,他們說。

有陣子,瓦莎想成為舞者。「我心中的夢想是成為舞者。」這是她的說法,「我得忘了夢想,因為爸爸不准。」

這變成一種模式。夢想綻放,一陣冷水。新的夢想綻放,小心調整,壓抑夢想。

「一開始爸爸不准我上大學。」她靜靜地說:「然後我的感覺也變了。」

她與父親參加一場演講後,成為女警的想法,開始在腦袋裡生根。一名古爾岡助理小隊長,分享身為女性,如何在農村土屋中成長,通過警察考試,一步一步往上爬的經驗。瓦莎深受鼓勵。她心想:若她能做到,為什麼我不行?她轉頭看父親,女警演講結束時他含笑激動鼓掌。

但當她提出想參加印度警察考試時,父親的反應與微笑天差地遠。不可能,他說。這樣要如何為她找丈夫?想像一名配槍的媳婦!沒有任何好人家會接受這樣的媳婦。

瓦莎和我的生日在同一天。處女座,她跟我一樣固執。她管不住自己的嘴巴,總在不該開口時說話。她容易陷入愛河。她有時陷入絕望。

某個冬季週二下午,我去看瓦莎。這是重要的十年級考試前幾個月,這次考試將決定她能否繼續上學,以及前往哪間學校。她母親彎著背,為鐵熨斗加炭。我詢問瓦莎去處時,她抬起頭,嘴裡滿滿鮮紅檳榔汁。「她說離開十分鐘,準備一些功課。看看現在都幾點了,她還沒回來。」她說,下巴指著三堆等待熨燙的衣物。

若瓦莎想像著不同的生活,我想她母親完全不一樣。珊托喜是多比的女兒,與多比的妻子。她的眼光似乎無法超越等待熨燙的衣物,或需要吸奶的嬰孩。我沒辦法從她眼中看到世界。一開始,我覺得她好像將女兒當成某種馱獸,後來發現也許她不只是對瓦莎苛刻。也許她認為是自己的職責,教導女孩讓自己有用,能夠像驢子一樣工作。若女孩不能像驢子一樣工作,有什麼用呢?

我在好心鄰居蘇芭家門口與瓦莎會合,她正努力進行物理作業。看到我時,眼睛一亮,她說很高興看到我,她需要聊一聊。我們就在社區中無目標漫步,一串抱怨湧出。

「我有好多問題,在學校,在家裡,到處都是問題。」她驚慌不安地說。我已經知道,當天她發了好幾則簡訊,問我在哪裡,還要多久才會到。這是經典版的瓦莎,任性,焦慮。

我今天發現她的問題不只是父親對女兒野心的傳統看法,還有她喜歡的那個男孩。他似乎也用原始人眼光看待女孩的野心。

「迪迪,妳介不介意我問妳一件事?」我們散步時,瓦莎開口。「結婚前,妳喜歡過任何男孩嗎?」

「很多。」我的回答讓她笑了。「為什麼問?妳有很喜歡的人嗎?」

「不是很喜歡,」她說,「一點點喜歡。」

她喜歡的人,結果是社區裡一名不思上進的人。他說愛她,在她獨處時打電話給她。「妳今天有吃東西嗎?」她認為這是感情的表現。他屬於擁有土地的賈特(Jat)種姓,當初把地賣給開發商,發了筆小財的老古爾岡人。

這男孩毫無野心的程度,相當於瓦莎對於野心的熱切。他從學校輟學,他說看不到學習的理由。他家有錢,他有摩托車、手機及房子。他說一輩子都不需要工作。當她督促他參加高中文憑考試,他反擊:「我不想跟妳討論有關念書的事。」

我不清楚她看上男孩哪一點。她承認男孩既不帥,也不聰明。他占有欲強,找了一名親戚在學校監視她的舉動,並回報她說話的對象。若她與其他男孩說話,他就會生氣。他要求她不可以穿牛仔褲與T恤,兩者都被視為不端莊的象徵。即使如此,她幾乎每晚都會與他通話,有時在他的聲音中睡去。

一晚所有人都睡了,他們還在電話上。

跟我走吧,他說。

那是個折磨的夜晚,她在黑暗中輾轉,徹夜無眠。她覺得拉扯。

有時她覺得若少了他,自己會活不下去。但跟他離家?那是另外一回事。

她想了又想,睡意遲遲不至。她可以聽到隔床妹妹的呼吸起伏。

黎明時她有了答案。與他離家表示會永遠與家人分離,她無法忍受這種事。家庭是她的一切,無論有多少挫折,他們仍是她的世界:父親、母親、弟弟、妹妹。若少了他們,她會變成什麼模樣?無依無靠,獨自一人。

她同時知道,這男孩最終會扯她後腿。

「他的生命一事無成,而我有太多夢想。」這是她的解釋。「若未來跟著他,我會整天在家中枯坐流淚。」

她的眼睛充滿淚水。她試著不再跟他說話,但並不容易,畢竟她才十六歲。「我愛他,但我知道未來跟他在一起不會開心。」她說。

瓦莎調整杜帕塔,擦掉眼淚。現在母親要求她離開熨衣小鋪時,得用杜帕塔遮著胸部。手機響起,父親打來的。他想知道她在哪裡,跟誰在一起。「我現在就回家。」她說。眨掉眼淚,瓦莎往鐵皮小鋪的方向走去。

我對她小心衡量決定的過程感到驚訝。她的決定不只表示她是父親的女兒,有朝一日她會尊重父親選擇的婚配對象,同時也顯示她走出自己道路的決心。她父親若發現這男孩,會非常非常憤怒。但我希望,他也會感到驕傲。

幾個月後,二○一三年五月,瓦莎以班上第二名的成績,通過十年級考試。父親同意讓她就讀當地高中,但堅持必須穿長褲上學,不能穿裙子。幾個月後,立場雖然比較軟化,但仍舊盯得很緊。放學後不可以去圖書館、不能去朋友家、就算一起做功課也不可以。我直覺他可能對男孩的事起了疑心。

瓦莎持續要求父親讓她參加警察考試。她說,當警察有很多實際好處。自從二○一二年十二月集體性侵案以來,警力需要補強很多女警員額。光德里市政府就承諾僱用數千名女警,讓市內每處警局至少有一打女警。

成人瓦莎很難想像更安全的職業。

瓦莎試圖說服父親,但他並不買單。他的女兒不能成為警察。

他並非不愛女兒。他深愛女兒,希望她過好生活,希望她不受傷害,這正是他不讓瓦莎追尋愚蠢夢想的原因。他說二十歲時會幫她找個好丈夫,若親家願意讓她從事,例如銀行工作,那她就可以出外工作。

她請求父親讓她上舞蹈課。他拒絕,這甚至對找工作沒幫助。她想學吉他,他說浪費時間。瓦莎尋求美好,父親卻被恐懼吞噬。

婚禮季節那晚,當花火的煙硝味徘徊在空氣中,她看起來更加消沉。

「現在我改變夢想了,且仍在我心裡:我能不能成為一名女警?」她說:「但看到家裡的狀況,我沒有信心。」

黑夜降臨,瓦莎靠近鮮紅的熨鐵。有人點燃一堆垃圾與乾樹叢。一名男人靠近大叫:誰起的火?他想找出縱火的人,邊拍撫身後毛茸茸的狗。瓦莎後來告訴我,他是個環保人士。摩罕說這個人瘋了。「有時你念太多書,就變成這樣。」他說。雖是半開玩笑,仍可聽出勞力工作的男人,對腦力工作者,或生活舒適不須工作的人,心存的怨忿。

隔壁大門走出兩名年輕女性,約莫瓦莎的年紀。兩人是新興私人航空公司訓練中的空服員,住在附近民宿。她們想前往古爾岡最大購物中心裡的夜店。她們穿著緊身牛仔褲,眼睛點綴艷彩,在週六夜間外出。瓦莎從下午就開始燙衣服。工作結束時,她會坐父親的三輪車回家揉恰帕迪餅。

二○一四年選舉到來時,瓦莎還未滿十八歲,因此無法投票。她說希望新政府能專注婦女人身安全。「我希望女孩能隨時走在路上。」她這麼說。

我可以告訴你印度有許多女孩,因為貧血,或飢餓,或毒打,或三者兼具,甚至不敢夢想學習心理學、學舞或執法。我選擇訴說瓦莎的故事,因為她敢於夢想,生動地夢想。

我想到阿努潘。他是特別有天分的孩子,但也得益於特別忠誠的母親。當他想要探索外太空生命時,她沒有一笑置之,只是說:「兒子,等你長得夠大,你可以去發掘有沒有外星生命。」

與瓦莎相比,天壤之別。她聰明、固執,與阿努潘同樣充滿野心,但她的夢想持續被澆滅。她的韌性不斷受到測試。她必須持續重新編織夢想,一次又一次,只因為她無法想像跨越那條界線:反抗父親。

我試著同情她父親,但很難做到。他知道自己有個特別的女兒,跟他其他孩子相比,更聰明,有動力。他依靠女兒撐持家務。他保護她,同時也步步挫敗她。他來自她想逃離的傳統。學校還不足以幫她逃離。

十一年級時,瓦莎不情願地選修商業與經濟課程。父親認為銀行工作適合年輕女性。老師提及會計工作機會,因此她選修會計課程。這像一陣微風,同時也很無趣。花在會計功課的一小時,警察考試準備就損失一小時。

我曾想過為瓦莎印出申請表,然後決定放棄。這是她的人生。他是她的父親。

她說完成十二年級課業後,她會立刻找工作。她希望在父親將她嫁掉前,能享受一兩年自由。也許,只是也許,她能說服未來的婆家,讓她繼續工作。那樣,她至少可以經濟獨立。這是她的脫離。

但,這是固執、聰明的瓦莎。

二○一五年五月底,她以前百分之二十的好成績,完成畢業考試,促使父親讓她繼續往前追尋夢想。他說她可以去上德里的大學!這真是意料之外的好消息,他們開始討論如何通勤。她試著平息父親關於何時及如何從地鐵站走回家的焦慮。

腦海裡,她仍舊計劃著如何參加警察考試,一步步推著父親前進。

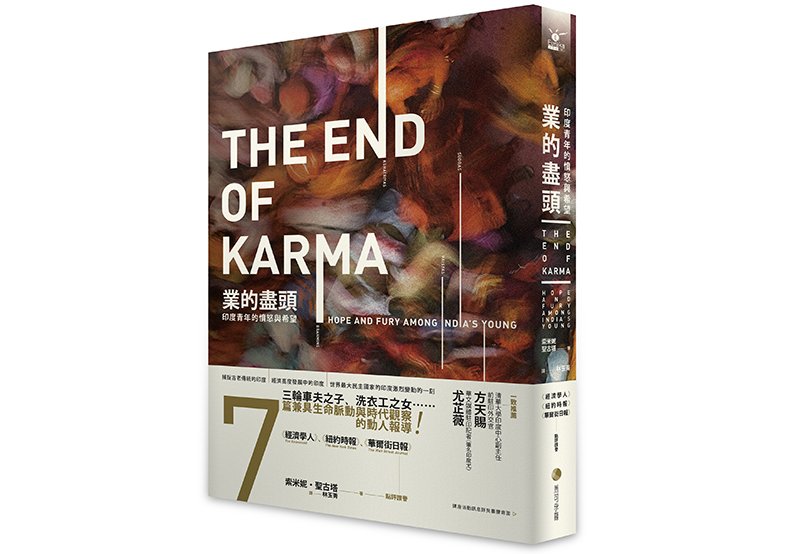

本文節錄自:《業的盡頭:印度青年的憤怒與希望》一書,索米妮.聖古塔(Somini Sengupta)著,林玉菁譯,馬可孛羅出版。