現行的九年一貫課程,就有「自然與生活科技」領域,但因生活科技不在國中會考範圍內,很難落實上課,多數學校只開會考試的理化、生物和地球科學,導致學生動手實作能力大幅弱化。

另外,舊課綱的國中資訊科技,被歸在「重大議題」,融入各科課程。例如國語文課,老師教導學生上網搜尋資料做簡報,就被視為資訊科技融入教學。但這樣的教學顯得片段、零碎,「缺乏系統與完整性的資訊科技課綱,相當可惜,」師大附中資訊科技老師李啟龍說。

長年以來,台灣就在「考試引導教學」下,訓練出沒有實作能力的學生,例如不少孩子連換裝個電燈泡都不會。

這次新課綱希望落實學生實作、設計及資訊科技的能力。「希望恢復國民最基本的素養,不要與生活脫節,」國教院副研究員林哲立說。

其實資訊科技與生活科技並非新科目,只是從現行的資訊教育拖出而成,並不會增加學習負擔。

將來新課綱實施後,國小的科技領域課綱不變,仍是利用原先的彈性學習課程實施。但到了國中階段,每週將新增兩節課,生活科技、資訊科技各上一節。其實「生活科技」就是過去的「工藝」課,國一強調手工具教學,讓學生具備使用鉗子、螺絲起子等工具的能力,或認識什麼是三用電表等。

國中每週增兩節 三年重點各異

國二則教導機構結構學,認識力學原理,理解輪子為何會轉動等。國三進階到機械與電的課程,了解能源動力。「生活科技雖不是考科,但各校一定要上,將來升大學時,會有科系採計,」林哲立解釋,因為考招新制的P1(學習歷程),會包含這些課程的學習狀況。

至於國中的資訊科技,主要培養運算思惟、邏輯思考能力。學生必須具備運算思惟能力,才有辦法串連到程式設計。即便將來不選擇念資訊系,也要擁有資訊科技的基礎素養。

未來的普通高中,則必修資訊科技、生活科技各兩學分。另外,這兩門課共計要選修八學分的加深加廣課程。但不需要各選修四學分,可自由搭配。

雖然總學分數變化不大,授課內容卻不同了。

普通高中授課內容砍掉重做

師大附中資訊中心主任林湧順老師指出,科技領域新課綱對普通高中的衝擊最大,幾乎是「砍掉重做」。

過去是零碎式拼圖,僅教導單項知能,如製圖、木工、陶藝、動力、能源、營建、材料等,以後課程變成全新的整合式課程,以機構結構、機電整合為主,這些都是將來選擇電子、機械、機電、電機系需要的知能。

生活科技的加深加廣選修課程,目前有工程設計專題製作、機器人機電整合專題製作兩個主軸(各兩學分),都是大學機械系、機電系必備知能。

而高中的資訊科技則是更深入的運算思惟課程,至於加深加廣選修課程,則包含進階程式設計(兩至四學分)、機器人程式設計(兩學分)、資訊科技應用專題(兩學分)共三門,這些則是資工系、資訊系必備的知能。

這五門選修課雖不是考科,卻是多元學習很重要的部分,學校可開設「有課綱」依據的五門加深加廣課程,供學生選修,這些課程將對應大學的科系,就是考招新制中的P1。

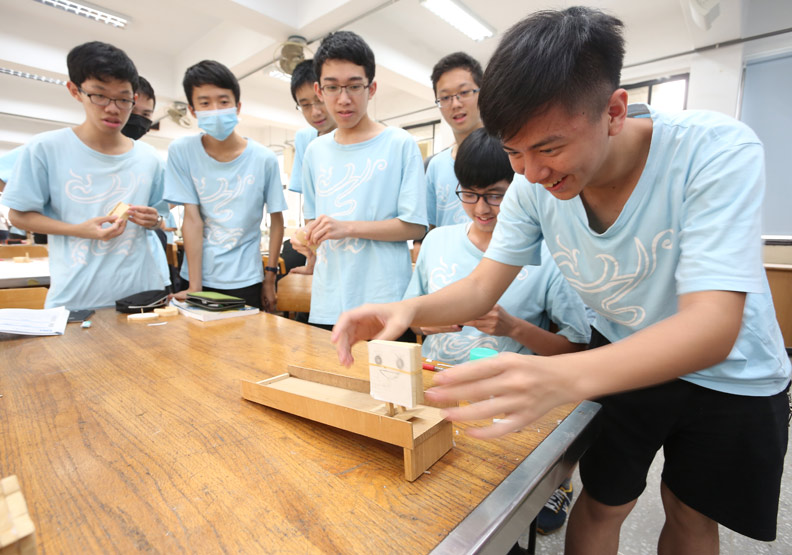

不管是國中或高中端,生活科技教育的目標,在涵蓋學生動手實作與解決問題的素養,資訊科技則培養運算思惟能力。教學現場透過問題解決或專題製作方式,鼓勵學生進行自主性、探索式學習。

新課綱也規定,實作時數應占課程時數的1∕2至2∕3,不要培養出只會動滑鼠、用電腦,卻沒有實作能力的學生。

隨著科技發展一日千里,課程內容也會與時俱進,將來也要融入時事議題,例如探討到「資訊科技與人類社會」議題時,要融入網路霸凌、資訊倫理與法律,還有近來最熱門的資訊安全等內容。

師資、新教材設計 仍是問題

不過,想要落實科技領域教學,卻有不少難題要克服。首先是師資問題。根據教育部初步盤點,老師數量雖充足,卻未必都具備符合新課綱教學需求的專長。

過去,生活科技幾乎都是由自然科老師兼任,並無專責師資,教育部已開設「增能」學分班,也會開設第二專長學分班,讓有興趣進行科技領域教學的老師,能產出機構結構與機電整合課程的基本能力,或取得第二專長的學分。

但已上過增能學分班的老師卻認為,實質幫助不明顯,因為教師需要的是如何帶領學生進行課程探索,並提供資源的協助。

再來是該如何設計新教材。過去都是以知識傳授為主,採主題式授課,譬如認識營建業、運輸業。將來必須貼近生活,讓學生能應用,例如機電整合的專題式教學,但多數普高老師都沒有經驗,亟需協助。

目前,教育部正計畫成立科技領域輔導團,同時國教院也研擬課程手冊,並啟動教材案例與模組的課程與教材開發。

對國中、高中生來說,全新的科技領域教材,將會有不同的體驗,但也提醒家長千萬不要因為非考科,對升學沒有助益,就輕忽重要性。

惠文高中校長王沛清強調,科技知能對生活、就業都有幫助,能提升學生出社會後的適應能力。