一如我的預期,追蹤對培養習慣很有幫助。在採用更積極的習慣策略以前,我就已經注意到我有了一些小改變,因為追蹤資料會督促我變得比以前更好。

此外,我也很喜歡做追蹤。身為一個自律者,我喜歡看到自己有所進步,因成就而獲得肯定,在有些情況中,我也不在意追蹤工作的單調繁瑣。質疑者也會對追蹤有興趣,因為他們喜歡獲得資訊,並運用資訊來養成習慣。不過,根據我的觀察,追蹤策略對盡責者來說,可能會有點小掙扎,除非有人督促他們。光是戴上UP手環,對某些盡責者來說,可能還無法提供足夠的外在問責,但是啟動「群組」功能,讓別人來監督你的統計數據也許有幫助。那麼叛逆者呢?那就要看叛逆者是否想要採用追蹤策略而定。

我採用追蹤策略時,所面臨的最大挑戰是,我會選擇性地做追蹤,因為我只想記錄表現良好的時刻。另一方面,當我覺得沒什麼進展時,追蹤反而提醒我確實完成了一些東西。我們的目標應該是進步,而不是追求完美。我這個人非常需要外在的肯定,我很喜歡叫出UP手環的數據報告,往回看以前那些超過一萬步的紀錄,但我也知道五千步比一千步好。有一個成人祕密是這樣說的(這是抄伏爾泰的點子):「做得好就行了,別為了追求完美,而寧可放棄不做。」追蹤讓我記住我完成的一切事物。

有時候我確實發現追蹤反而讓我分心了,至少不像沒有做追蹤時那麼專注。當我過度關心UP手環的睡眠功能時,可能會忽略了在床上躺平的感覺有多棒。不過,追蹤策略確實是好東西,因為它會督促我早點上床睡覺。如果我盯著電腦直到半夜,如何能獲得一夜好眠呢?追蹤我想要培養的習慣,就能精確地知道自己做得如何,進而幫我了解我想要做出什麼改變。

對我妹妹伊麗莎白來說,隨時知道血糖值非常重要,所以她會盡可能地密切追蹤。至於我要追蹤的東西,雖然不是那麼攸關生死,但同樣的原理也適用:我應該追蹤我覺得對自己非常重要的東西。如此一來,我才可以過上能反映我價值觀的生活。

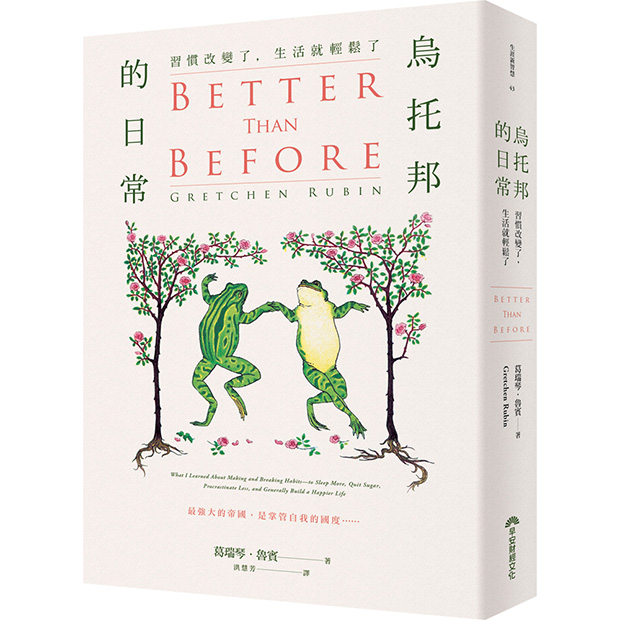

本文節錄自:《烏托邦的日常:習慣改變了,生活就輕鬆了》一書,葛瑞琴.魯賓(Gretchen Rubin)著,洪慧芳譯,早安財經出版。

圖片來源:unsplash