數位金融浪潮來襲,台灣金融業忙著衝刺數位化,但最主要的客群年輕世代,究竟現在過著什麼樣的數位金融生活呢?根據《遠見》雜誌聯合調查發現,台灣年輕人,每天下課、下班後平均花3.97小時上網,每週平均上網處理金融事務2.32次,一年會投入9萬元數位理財。他們對數位金融未來充滿期待,但銀行卻還有很大努力空間。

為深入瞭解台灣年輕世代的數位金融生活,《遠見》雜誌聯合「玉山銀行」、「EOLembrain東方快線網路」及「遠見研究調查」共同合作,進行全台首份「數位原住民金融力大調查」,透過網路,訪問20~35歲年輕族群的數位金融使用情形。今天召開記者會,發表全台首份「數位原住民金融力指標」。

調查結果顯示,受限於台灣數位金融環境才剛起步,受訪者數位金融力整體計算結果平均為46.1分(總分100分),且有6成受訪者是在60分以下。

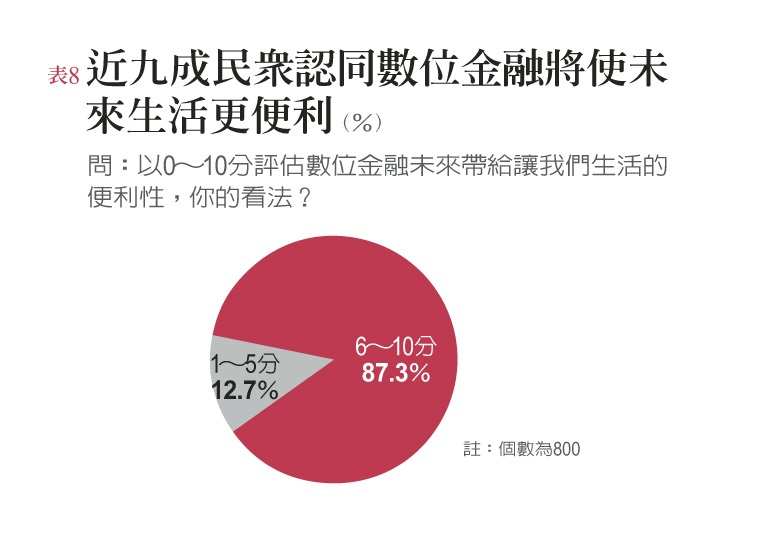

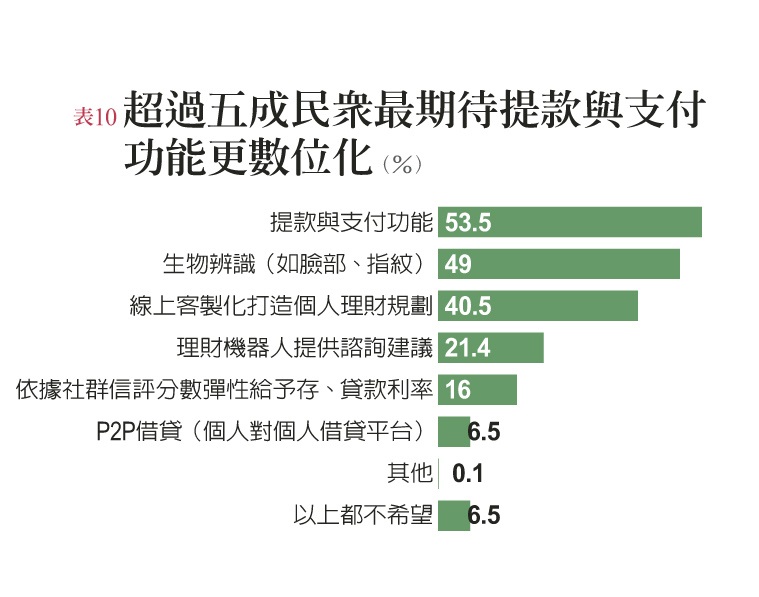

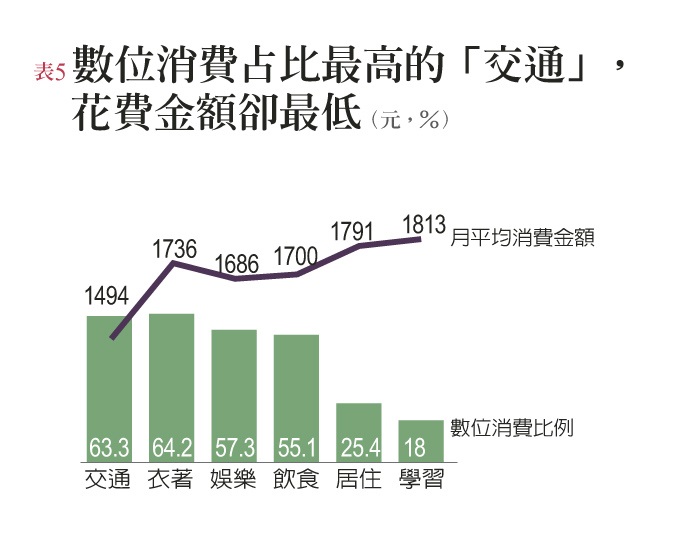

分項來看,「數位理財力」整體平均值為40.65分;「數位消費力」更低,為28.1分。最高的是「數位發展力」,達69.6分,顯見年輕人對未來數位金融發展有很高期待。能幫助自己賺錢的數位理財,又比支出花錢的數位消費,更受年輕族群重視。

「這次調查,讓我們了解到現在年輕人在生活、在理財、在使用數位工具時,已經與過去有很大差異,」《遠見》雜誌社長暨總編輯楊瑪利指出,而這個差異很可能也會擴散、影響到其他世代,進行這樣一份世代研究,有它的意義與未來性。

遠見雜誌社長楊瑪利指出,數位金融力的世代調雜意義深遠。

玉山銀行數位金融長李正國對此回應,數位金融力不高未必是因為顧客的不足,部分原因也在於台灣許多數位金融服務還在形塑當中,尚未完全到位,「不是數位原住民不及格,是銀行還有很大的努力的空間。」

「銀行應該從顧客理財的數位軌跡,去了解他現在最想要的是什麼?他的痛點是什麼?」李正國說,他主張,未來金融業必須從場景金融、智慧金融、普惠金融與後勤金融等角度去思考,才能趕上數位原住民的需求。

玉山銀行數位金融長李正國認為,數位金融力不高,表示服務不夠。

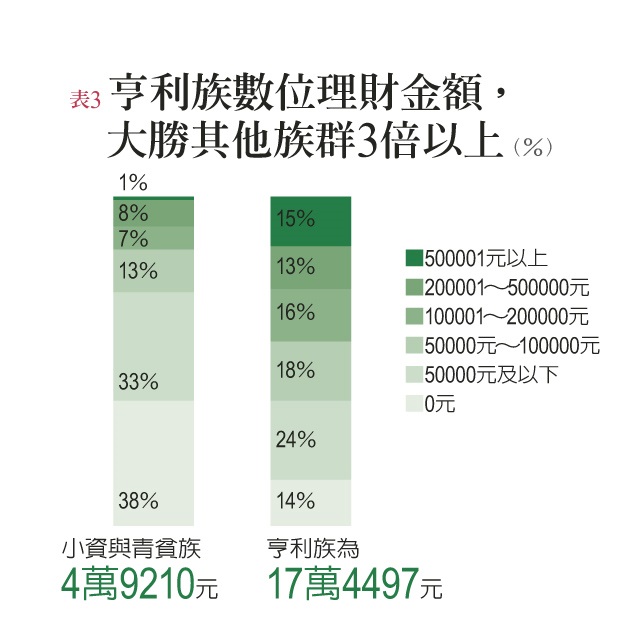

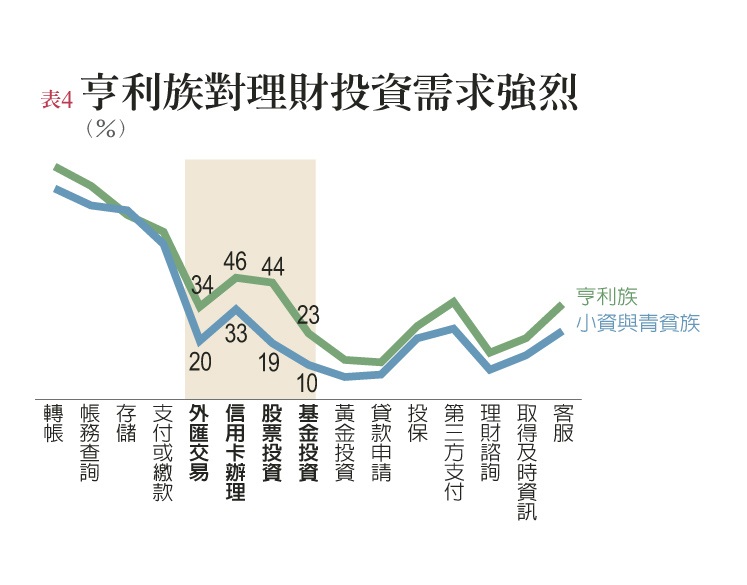

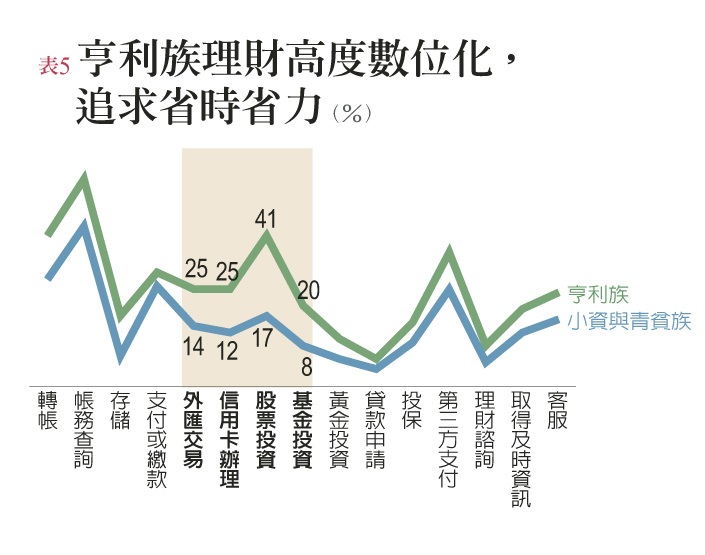

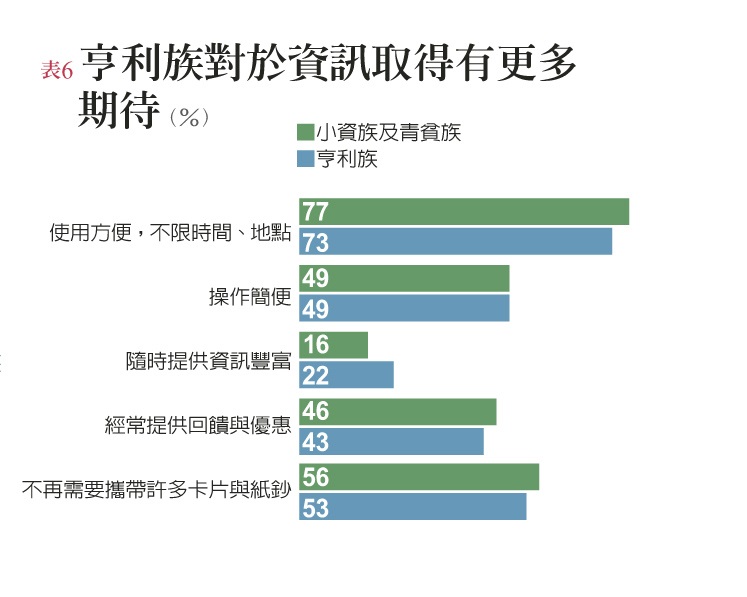

同時,有鑒於高薪高收入的「亨利族」(HENRY,High Earner,Not Rich Yet. 指高薪但尚不富裕),已成為華爾街金融業的新追逐焦點。這次調查也特別將收入前25%、即平均月收在4萬元以上的受訪者獨立出來,定義為「亨利族」,後75%則為「小資族」「青貧族」,分析他們在日常生活中有哪些特別不同的金融行為。

《遠見》雜誌執行副總編輯兼30雜誌執行長成章瑜根據調查結果指出,亨利族一年數位理財的金額,是小資與青貧族的3倍以上。數位金融力達到51.7分,也勝過小資族及青貧族的44.3分。

《遠見》雜誌執行副總編輯兼30雜誌執行長成章瑜指出,亨利族的數位金融力大勝小資族與青貧族。

「投資行為,是決定亨利族與其他族群財富大不同的關鍵,」成章瑜說,亨利族是未來潛在的富裕人士,也是未來Fintech趨勢下必須要研究的一個新族群。

負責執行這次調查的東方線上副總監楊少夫則指出,今年台灣數位金融遍地開花,但究竟消費市場如何看待數位金融?長期累積下來,究竟趨勢在哪裡?這些問題都仍有待解答,而透過建立數位金融力指標,正可以作為判斷使用者數位理財、數位消費行為的有效依據。