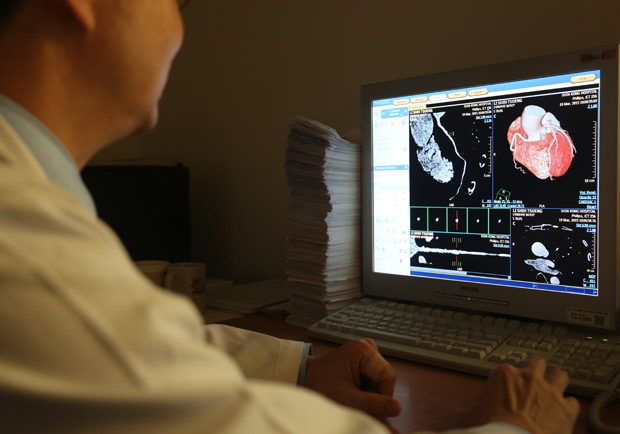

在心臟病的治療上,醫療器材的技術研究扮演重要角色,過去四十年來,大約每十年就有一項重大突破。

1977年的氣球擴張術、1988年金屬支架、2001年塗藥支架,到現在的「全吸收式生物血管模架」,讓飽受胸痛、呼吸急促等症狀所苦的冠心病患者,有了新選擇。

「不論是不銹鋼或合金的金屬支架都是外來物質,長期放在心臟血管壁上,多少都可能造成血管的傷害與負擔,因此先進的醫療概念都希望外來植入物是可被吸收的材質,這也是醫療器材不斷研發的領域,」台灣介入性心臟血管醫學會黃瑞仁理事長在冠心病新療法植入數破千的記者會上說。

相較於傳統的金屬支架,「生物血管模架」的材質是可分解的聚乳酸類生物材料,2到3年後就會逐漸被血管吸收,被分解成二氧化碳和水,血管也可恢復原有的自然收縮與舒張功能。

也是台大醫院金山分院院長兼台大心臟內科主任的黃瑞仁表示,臨床上,冠狀動脈狹窄程度超過70%的病人,才需要治療,因為可能造成狹心症,但病人若只做氣球擴張術,3到6個月後血管再次狹窄率仍有30至45%,也就是說,每三人就有一人需要再做一次心導管手術。未塗藥金屬支架的再狹窄率可下降到20至25%,但每四人仍有一人,醫界認為風險還是太高。至於塗藥支架的再狹窄率約為5到8%,生物模架的再狹窄率僅有3.6%。「未來醫學更進步,希望能達到一次手術就好的目標。」

全吸收式生物血管模架自去年4月引進台灣後,至今一年植入的數量已超過1000支,臨床證明生物血管模架可撐開並維持正常血管內徑。

黃瑞仁指出,2014年國際導管介入治療年會的臨床數據顯示,生物血管模架置放後,病人需要再次進行心導管手術治療的機會,相較於傳統塗藥支架的7.3%,已降至3.6%。病人術後一年發生心絞痛的機率,相較於傳統塗藥支架的25.6%,也大幅降低至16.4%。

記者會上,黃瑞仁的病患莊先生也現身說法,分享他的治療過程與術後生活。38歲的莊先生,因有膽固醇過高的問題,前年某天晚上突然感到胸悶,就醫後,確診為心肌梗塞。

黃瑞仁說,血管攝影發現莊先生有五處心血管堵塞,而且右冠狀動脈太過彎曲,當時沒有把握能否植入生物模架,但評估又認為病人年紀輕,血管較有彈性,因此還是決定選擇全吸收式生物血管模架,一次裝了五支。

黃瑞仁醫師提醒,血管鈣化嚴重的患者,以及做過心臟繞道手術、血管較彎曲的患者,就不一定適合,因為很可能撐不開血管,還是要經過仔細評估。

此外,衛福部雖已核准使用生物模架,但健保尚未給付,患者須自費,一支費用在11萬到13萬元之間,非常昂貴。目前全台已有超過40家醫院和所有醫學中心都引進此療法。