金馬影展昨日(11月8日)起跑,開幕片《郊遊》一票難求,開放劃位第一時間,全數座位售罄,不僅因為這部片剛在威尼斯影展奪得評審團大獎、入圍最佳劇情片等五項金馬獎,更因《郊遊》可能是台灣導演蔡明亮最後一部劇情長片。《郊遊》預估明年夏天上映,將不走傳統院線的放映模式,而是跟美術館與博物館結合。

在馬來西亞長大、來台讀大學的蔡明亮,首部長片《青少年哪吒》即入圍金馬獎,第二部長片《愛情萬歲》直接奪下1994年威尼斯金獅獎,此後每部長片都入圍三大國際影展,紀錄輝煌。

然而,蔡明亮在藝術創作上不斷突破、在國際爭光,回到台灣,卻不一定得到評審與觀眾認同,每完成一部電影,總會因為突破禁忌尺度,或部分觀眾氣憤看不懂,話題連連。在金馬獎史上,他也兩度因為對創作態度的堅持,退出競賽。

今年是蔡明亮投入編劇與導演生涯第30年,上月他從威尼斯影展回國在文化部辦的頒獎歡慶活動中說,拍《郊遊》讓他這10年來很久沒有連續開心這麼久,創作之路孤獨,他突地哽咽感謝一路陪伴他的演員李康生、陳湘琪與媒體朋友等,在他失落時,陳湘琪曾跟他說:「導演沒有關係,我們還是往前走,我們永遠往前走的。」

對於大眾的不瞭解或批評,蔡明亮只希望作品可以擺久一點,「但這個國家與世界不能沒有這樣的電影。拍片的人該想你的作品是要讓社會有收穫,也許不是現在馬上有用,但等以後就懂了。」

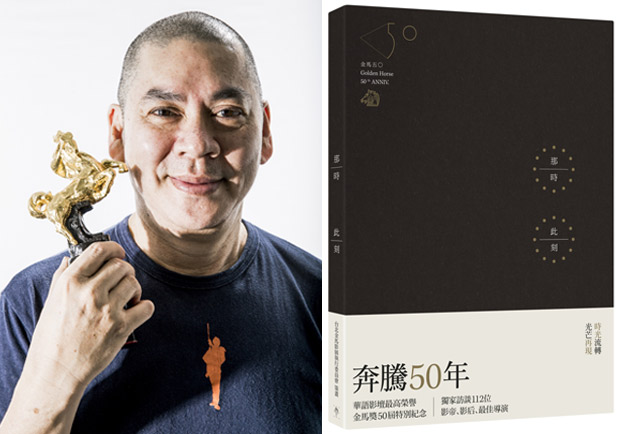

蔡明亮如何回顧跟金馬獎的情深糾葛?請看金馬執委會執行長、知名影評人聞天祥在《那時此刻》專書訪問報導。

蔡明亮:頒獎給我,需要很大的勇氣

文/聞天祥;圖/陳又維

─第三十一屆金馬獎最佳導演得獎感言

第三十一屆(1994)金馬獎最佳導演,《愛情萬歲》

第三十八屆(2001)金馬評審團個人特別獎,《你那邊幾點》

(...前略)

回憶往事,蔡明亮沒有不快,強調他在乎的不是得不得獎,而是評審怎麼看待創作這回事。他覺得唯一對不起的是時任金馬執委會主席的王童導演。「2006 年那次他想找我談,但我避不見面,因為我知道,只要見到他,一定會軟化,但放棄退賽就突顯不出問題癥結。」

話鋒一轉,蔡明亮提到他去威尼斯參展的一次奇事。某天他早起,望著窗外海灘打掃整理的工人,其 中有個人抱著大石頭一直站立不動,看久了,才發覺 那是座雕像。後來有人敲門喚他吃早餐,他叫對方也來瞧瞧,才一回頭,卻發現石頭在地上,不知是真人 還是雕像的卻已遠在另一方。「我覺得是菩薩教我學會放下!」 是因為這樣,才讓他帶著《臉》重返金馬獎嗎?蔡明亮靦腆笑答:「當時剛上任的主席侯孝賢來我咖啡館聊天,我就答應回去了。」而《臉》也趕上金馬獎對影片語言及工作人員放寬資格,這部應法國羅浮宮邀請而拍的電影,除了台灣、還有四位歐洲工作人員得到最佳美術與造型設計。

即使在國際影壇已佔有一席之地,蔡明亮說:「無論金馬獎或金獅獎,要頒給我,都需要很大的勇氣。」 當年《河流》揚威柏林,回台首映,原本熱熱鬧鬧為 男主角苗天慶賀的影界同行看完電影後,評語卻是「晚節不保」。蔡明亮說這些他都可以理解,但從不影響他堅持創作的理念:「我知道這條路走來孤獨,但一定有同行的人,電影獎的肯定,就是一種證明。」

(照片提供:金馬執委會)

...更多精彩內容、影像與影人專訪,請參閱《那時此刻:金馬五十特別紀念》專書。

《那時此刻:金馬五十特別紀念》

行人出版。金馬執行委員會籌備超過一年,一網打盡歷屆最佳導演、男主角、女主角共112位得主。透過工作團隊親自訪問、攝影,獨家為他們留下最新的身影;或是由合作密切的影人回憶點滴、專研的影評學者為之撰文,書中有許多動人的回憶和語錄。除了深入探索每位金馬得主的內心世界與從影道路,書中還能首度看到金馬獎座歷經半世紀的造型變化,以及歷屆頒獎典禮最經典的畫面。

*關於更多「金馬50」內容,您可能還會想看:

奧斯卡96 X《遠見》專題報導