古人認為醫者,得做到「望、聞、問、切」四大功夫,在他看來,更有著深層的意義。

名片印手機號碼 開放諮詢

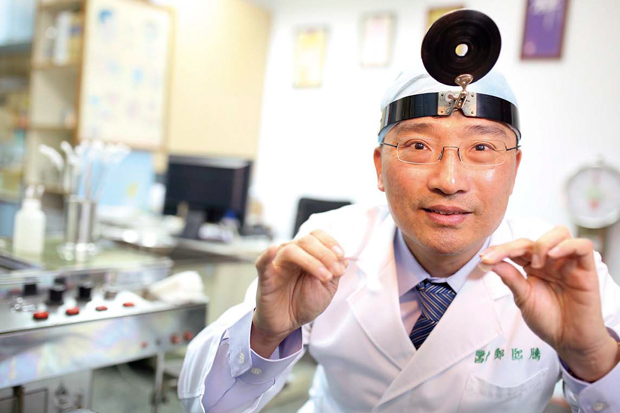

鄭熙騰說,望,就是醫生要有專業和細心,觀察出病人的異狀;更要仔細聽「聞」出病人陳述病症時,所透露的訊息;再用深入淺出的「問」題和提醒,給予病人正確建議;最後則是「切」中要領,提供有效的診療和引導。

這番言簡意賅的「良醫論」,點出了醫病之間最理想的境界。從旁觀察鄭熙騰與病人的互動,不難發現,他正是最佳力行者。

54歲的鄭熙騰,出生在台中,卻在台南行醫,從1995年10月開業以來,已執業20年。這是因為就讀中國醫藥學院(現為大學)時,結識了出身於台南醫生世家的楊寧娟,成為班對。

畢業後完成專科醫師訓練,又喜歡在第一線接觸社區民眾,決定開診所。愛老婆的鄭熙騰為了讓太太能常回娘家,選擇在台南執業,他主看耳鼻喉科,太太楊寧娟則專攻內科門診。

剛來到人生地不熟的台南時,當地早已診所林立,各有擁護者,但才開張幾個月,鄭熙騰耳鼻喉科,就成了當地家喻戶曉的「排隊」診所。

「對於許多病人來說,他應該是個囉嗦的醫生吧!」在診所服務十多年的護士悄悄地說,鄭醫師要求多,他除了自己問診仔細,病人回家了,還要求護士要主動打電話提醒吃藥和回診。

有別於一般診所醫生總怕病人干擾到私生活,最多提供診所掛號電話,也不希望病人動不動就來電詢問,但鄭熙騰不但歡迎病人有問題,隨時打電話洽詢,還將自己的手機印在名片上。

「鄭醫師還要我們主動去電關心病人。」鄭熙騰診所裡的護士們,爭相拿著所內的「電訪紀錄簿」,七嘴八舌地說著。

有一次一位病人被魚刺卡到喉嚨,鄭熙騰明明在看診時就處理完畢,但還是放心不下,要求護士們每五個小時就打一次電話詢問回家後的狀況。

到鄭熙騰求診的病患,得到的「照顧」永遠比想像中的多。成為鄭熙騰的病人已經五、六年的李先生就回憶,「有次,我只是覺得耳朵不適來看病,別的醫生頂多就是開開藥,鄭醫師居然幫我清了10多分鐘的耳屎。」

正因如此,鄭熙騰一在永康開業,立刻顛覆了一般人對於診所醫師「趾高氣昂」的刻版印象,成為街坊鄰居的「好朋友」。

用病人語言溝通 耐心處理

一位忠誠病人回憶說,鄭醫師開業幾個月後,遇到春節,社區民眾很怕春節休診,都趁著除夕當天來拿藥看診,原本中午就要關門,卻還有100多人候診,許多人等了很久還看不到,卻不願意到其他診所看。還好,鄭醫師夫妻堅持把病人看完,晚上8點才停下來吃年夜飯,足感心。

除了耐心問診,鄭熙騰最擄獲病人的地方,就是懂得用病人的語言溝通,願意花時間處理。

「很多時候,我看完醫生,對於病情還是霧煞煞,但鄭醫師講的我都懂。」一位病人舉例說,有一年他耳膜有破洞,許多診所都便宜行事要他到大醫院開刀,鄭熙騰診斷後認為,診所即可補洞處理,不用再冒著動刀風險;只因補洞耗時費力,許多診所會覺得拖累看診率拒絕,但鄭熙騰卻願意費心將他的耳膜補好。

在鄭熙騰的認知裡,開業醫生就是儘可能幫病人作出最好的醫療選擇,而不是動不動就往醫院丟。

曾有一年,一位嫁到中東的台籍女子,趁著回台南娘家時,帶著約旦籍的先生來看病,起初以為只是喉嚨沙啞、聲帶發炎,但一經鄭熙騰觀察,判定病情並不單純,建議病人去成大醫院作切片檢查,後來發現罹患了喉癌。

一般而言,診所只要做到轉診,就已經仁至義盡了。但熱心的鄭熙騰,不但親自打電話給自己熟識的北榮名醫接收他的病人,仔細交代病情,還協助這位外籍病人申請健保補助。

後來,這位約旦病人不但撿回一命,每年回台灣,不管有沒有生病,都會假借看病,掛號會會鄭醫師,甚至後來娶媳婦,還買機票邀請鄭熙騰去喝喜酒。

值得一提的是,小年夜的台南震災,鄭熙騰的診所正好位於受災最嚴重的維冠大樓,我們第一時間趕緊去電詢問鄭熙騰的狀況,所幸住家並不在該大樓的他,全家保全了性命,但在電話中,鄭熙騰沒有提及自己的損失,反而不斷地跟我們訴及有很多病人都在這場震災往生,字字句句都是病人如何如何……醫者父母心,在此表露無遺。