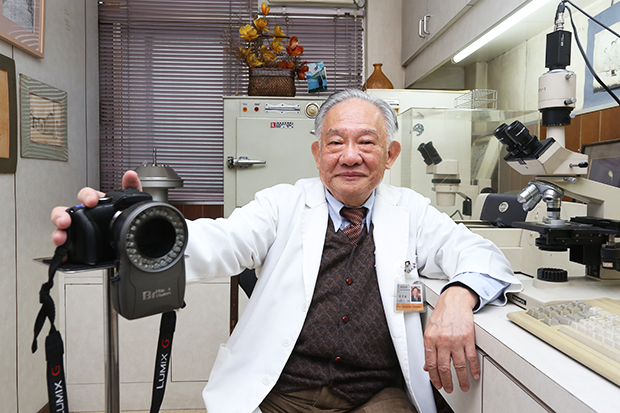

發明多項婦癌篩檢利器

「陳院長看診親切、技術不錯,最重要的是,他是婦癌篩檢權威,」一位正在候診的中年婦女說。

以親民黨主席宋楚瑜太太陳萬水和知名美食家韓良露罹患的子宮內膜癌為例,一般而言,必須先照超音波,再進開刀房全身麻醉取樣才能確診,但陳宏銘只要使用他發明、已獲台灣和大陸專利的「階梯狀子宮內膜刮取器」,45秒就可進行病理檢查,三天內就有結果。

子宮頸癌也是。30歲以上婦女被要求每年要進行子宮抹片檢查,最大的原因,是傳統子宮頸抹片刷只能達到75%的準確度,然而陳宏銘研發的「L型全方位子宮頸抹片刷」,裡外都能採樣,成功提高10~15%的診斷正確性。

陳宏銘從台大醫科畢業後,成為婦產科主治醫師,擔任過和平醫院創院婦產科主任等職位,卻願意到當年沒有頂尖醫師願意去的永和開業,36年來,在診療之餘,還不斷研發婦產專科手術器械,數量超過14種。

即使擁有這麼多檢驗、手術「利器」,經驗也是那些年輕婦產科醫師無法匹敵的,但年過七旬的陳宏銘,即便到今天,面對病人仍戰戰兢兢,不放過任何一個小細節,看診時間幾乎是其他醫生的兩倍。

正因為如此,陳宏銘雖已不接生,仍深獲永和地區婦女們的信任,很多其他醫院看不好的疑難雜症,都被親戚友人介紹來看陳宏銘。

一輩子在婦產科工作,他太清楚,很多女性不只是身體疾病,更多的是心理困擾。有一次,一位病人怯生生走進診間,陳宏銘看著她欲言又止,感覺她心裡承受很多壓力,於是先開導她。後來她才說,之前去了幾家醫院,有的醫生僅限於開一些藥,有的醫生對她提出的問題「惜字如金」,甚至還有醫生會用另外眼神看她,「是不是因為老公不檢點傳染妳?」

看到她羞怯,陳宏銘告訴她,有些病並非外界傳染,而是自身抵抗力下降引起,要相信自己的家人。後來很快就治好,她也不再懷疑先生。

陳宏銘雖已滿頭白髮,但身體依舊硬朗,幾乎參與了近40年台灣婦產界的重要里程碑。

1970、1980年代時,政府力推「兩個恰恰好,一個不算少」的家庭計畫,當時擔任和平醫院婦產科主任的陳宏銘到美國參加國際會議,聽聞腹腔鏡技術,率先在1974年引進台灣,讓女性結紮更方便。

引進推廣「精蟲分離術」

只不過,進行腹腔鏡手術時,有個尖銳的器械容易刺破腸子,沒有醫師敢做,陳宏銘從網球拍找到靈感,發明「子宮上提器」和「輸卵管抓鈎」兩種輔助器械,不但更安全,一個人就可以操作,手術時間更縮短為11分鐘,其中子宮上提器以他的姓氏命名,稱為「陳氏鈎」。這套他發明的「鈍入式腹腔鏡結紮術」,被列入台灣婦產科醫師的教科書。

為了推廣腹腔鏡結紮,陳宏銘深入南投、台東、桃園和宜蘭的原住民部落,還到玉山八通關附近衛生所進行腹腔鏡結紮。

「我要證明,這是一種安全、可靠又有效的避孕方法」。當年在八通關,他先花一天消毒,然後搬了張課桌椅、下面放兩個磚頭架高,就完成手術。

直到不久前,還有一位婦產科醫師興奮地告訴陳宏銘,用陳氏鈎幫2000、3000個婦女做產後結紮。

10年後,陳宏銘更成為首位引進並推廣「精蟲分離術」的台灣醫師,就連名字也是他取的。

他永遠忘不了,20年前一位宜蘭婦女已經生了八個女兒,陳宏銘勸她不要再生,她卻不肯聽,「我賭第九個一定是兒子。」他心想,如果有一種技術,能夠幫助她完成心願,對台灣推動家庭節育計畫不也有幫助?因此引進這技術。

他的創新能力,是從繪畫啟發。從小喜歡畫畫,曾立志進成大建築系的陳宏銘,雖改念台大醫科,但仍保留作畫興趣,門診二樓掛滿素描和粉彩畫作,據說,知名企業家曾看上他純樸思古的畫風,有意洽購。

這樣的繪畫基礎,被陳宏銘拿來設計、構圖,嘗試改善婦產科手術、篩檢的器械。不久前,陳宏銘又研發出「子宮攝影顯像遠距傳輸系統」,LED燈的靈感來自賞鳥夜用燈,攝影支架則利用點滴架改良。

「有沒有拿到專利,能不能賺到錢,都不重要,我只在乎,可不可以對社會有貢獻,」站在顯微鏡旁的陳宏銘發自內心說。