幾十年來,天安門前的學運,第一次讓全球華人感覺到我們是同一個生命體的一部分。但在受挫、恥辱的中國心中,在台灣的中華民國政府及人民,卻也透著平靜、遙遠、被動、慢半拍的氣氛。大陸此次的巨變,和台灣如此的反應,會互相作用,塑造出怎樣的中國。

當中共用戰車輾過天安門前的學生,也同時輾碎了十億中國人的心。鮮血流下,善惡是非都有了定論。李鵬等一幫人將接受歷史審判,學運已經失敗,知識分子元氣大傷,接下去的戲碼是共軍的內鬥。

引起事件的原因仍不十分清楚,面對未來,大家看法分歧。悲憤的情緒淹沒了理智,中共的潰滅被樂觀地期待著。民主一定要濺血嗎?如果不是,那麼學運該不該被檢討?如果是,多少的鮮血才能保證民主的到來?

學生想說些什麼

學運持續了一個半月,這是中共統治下,中國大陸最大規模的一次自發性社會運動。經濟改革不僅意味著經濟發展,也意味著發展的順序。鄧小平想「先讓一部分人富起來」,這是階級化的重新開始。

「不患寡,而患不均」,相對剝奪感使不滿和挫折加深,東西方的大陸問題學者異口同聲:「這才是動亂的根源」。反對「官倒」,只是情緒的投射,而這一切都是經改和開放後必然的結果。

當「人民日報」社論將學運定位為「動亂」時,學生統統成了反革命分子。退都將被整肅,學生也只好鼓勇前進了。

不可否認,鄧小平在西方世界有他一定的聲望。「他是堅決的改革派,胡耀邦和趙紫陽則是他推動改革的左右手。」台大政治系副教授明居正說:「改革十年,胡趙卻都成了反黨分子,鄧小平很難自圓其說。」

從利益的一致性來看,鄧、趙集團也應該是學運拉攏和支持的對象。然而,改革派分裂,當學生支持趙紫陽,而要求鄧小平、李鵬下台時,學運幾乎已註定失敗。

另一方面,知識分子自我膨脹的危險在學運中表露無疑。運動沒有理論基礎,階段性目標並不清晰。進學生希望經由一次運動達到所有的目標,「太天真了。」一位民進黨籍的黨工無奈地表示。

「社會運動是非常危險的遊戲。」研究社會心理學的學者早就警告過:「社會運動會自動走向激烈,」迷失自己,且過度刺激對方。這是一種「自我出賣」的現象。

五月下旬當吾爾開希高喊撤退以避免流血時,立刻就失去了領袖的地位。最後,他只好修正自己的路線以迎合群眾。「可是,面對中共這樣的對手,除了社會運動,還能怎麼辦呢?」明居正無奈地說:「再理性的決策與行動都不能保證最後的結果,除非你的對手也是理性的。」

中共真的瘋了嗎?

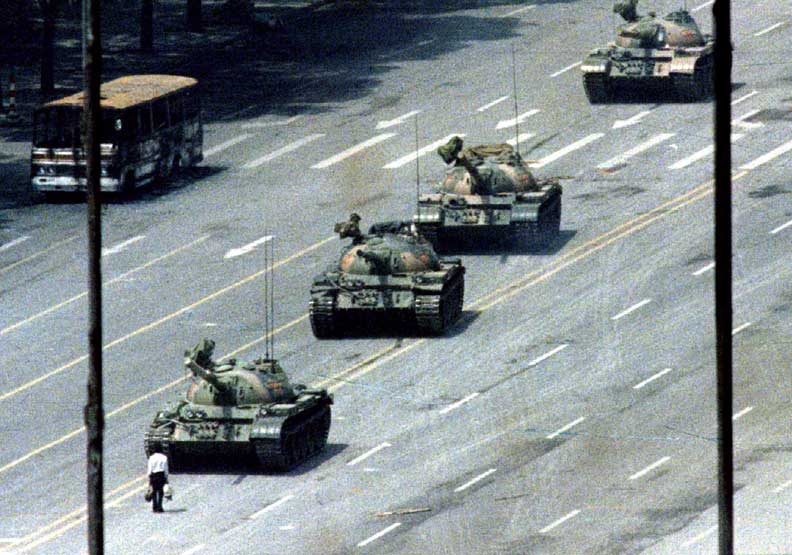

圖/誰掌握了軍隊,誰就掌握了發言權。遠見資料照

圖/誰掌握了軍隊,誰就掌握了發言權。遠見資料照

中共一向對自己處理危機的能力,非常有自信。兩次的台海危機,中共的表現都相當自制。「那是指對外衝突而言,」研究危機處理的台大政治系副教授丁守中強調:「對於來自內部的挑戰,中共一貫是用巨大而血腥的報復回答它。」

學運的訴求使中共改革派失去立場,只好與保守勢力妥協。民主、自由的口號太過含混,使中共無法確定學運要求的底線究竟是改革或是革命。在危機中,時間的壓力與錯誤的認知,會使決策者傾向於假定最壞狀況。

「鎮壓行動絕對是蓄意而且有計畫的」,分析家都堅信,排除了意外事件引發衝突的可能性。「軍隊的部署與調動在五月初便已開始,包含飛彈、火箭等精銳的殺人武器最遲在五月中已擺定。」五月中訪美的明居正,說明了他在美國所獲得的資訊。

鎮壓手無寸鐵的學生需要這麼大規模的武器嗎?答案當然是否定的。但這些武器當然也不是「聾子的耳朵」,目的是「為了嚇阻以秦基偉為首的擁趙軍系的蠢動」,匪情專家們一致認為。

中共對「槍桿子出政權」信奉不渝,對衝突狀況的處理,一向有「軍事化」的傾向,企圖以非理性的手段來達成理性的目標。「流血鎮壓行動早在預期之中」,只是沒料到手段這麼殘忍。全世界輿論都感到非常憤怒:「拿機槍掃射,用坦克輾壓,簡直是瘋狂!」但事實上,中共很清楚它在做什麼。

孩子,爸爸去革命了

五月的美國,東西岸各大城市的華人聚集地氣氛焦灼。大陸留學生迅速動了起來,他們的熱情幾乎與大陸學運同步。許多留學生不聽勸阻,買好機票,告別妻兒,返國加入學運的陣容。身歷其境的明居正感受特別深刻:「他們是抱著當年革命先烈返國參加孫中山革命的心情回去的。

他們根本沒有想到死亡的意義。口裡、眼裡、心裡都是中國美好亮麗的遠景。「莫謂書生空議論,頭顱擲處血斑斑」,中國知識分子的悲劇性格,真是「壯懷激烈」。

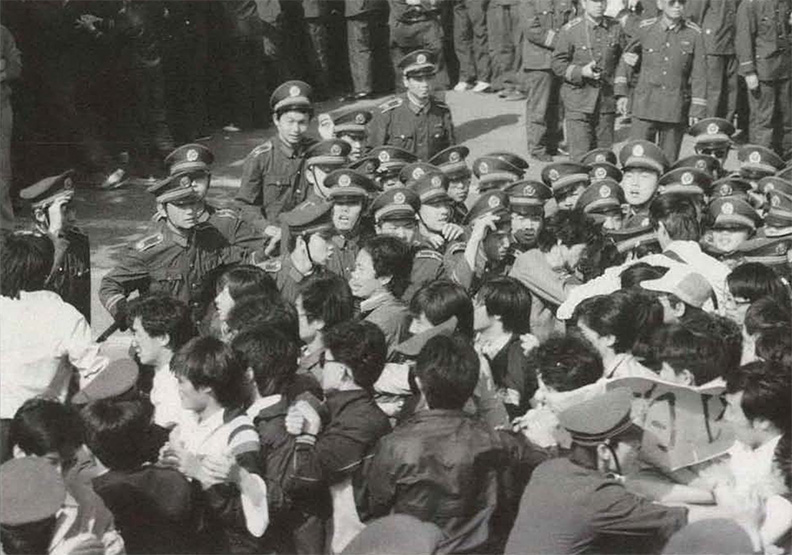

圖/一旦衝突發生,是非就跟著模糊了。遠見資料照

圖/一旦衝突發生,是非就跟著模糊了。遠見資料照

目前大陸局勢尚未明朗,一般人對中共政權瓦解的預期太過樂觀。中共處理動亂的豐富經驗無人能比。當前,應如何防止中共假借武力攻台,來轉移內部緊張和輿論注意力,是首要課題。「太強烈的官方表態怕會剛好落了中共口實,」想了一想,丁守中繼續說:「低調反應雖不討輿論的喜,但比較合乎實際。」有些人是沒有情緒化的權利的。

可不可能用武力反攻呢?「我們沒有條件。」明居正搖頭,除非中共七大軍區嚴重分裂,否則,四十五萬軍隊開上大陸很難發揮什麼作用。其次,出兵涉及很複雜的技術,不能草率,「心裡建設也還不夠」。

大陸情勢無法精確預估,政府的決策必須考慮很多後續狀況。「以海峽的安定性為優先,然後再求善用各種管道帶動大陸變革,」一位與軍方關係密切的學者表示:「能在兩個目標間達成均衡的政策,就是最好的政策了。」

到截稿時,大陸的動亂仍在大城市間持續著,謠言紛傳。內戰的跡象越來越明顯。可是,一個擁有毀滅性核子武器的政權要如何進行內戰呢?明居正的憂慮似乎很深:「完全沒有前例,也沒有理論研究可供分析,」只能禱告。