目前,醫界仍未找到有效治療阿茲海默症的方法。安立璽榮生醫選擇迎難而上,專注研發新藥,並憑藉獨特的免疫學研究路徑,兩度獲得比爾.蓋茲與美國阿茲海默症協會資助。

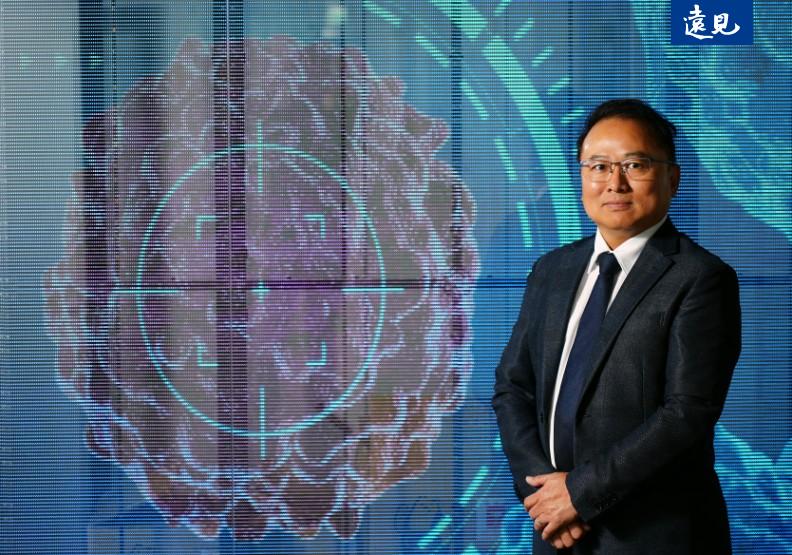

看似低調的台北生技園區內,隱身一家由頂尖科學家組成的新創公司。2017年,免疫學博士陳泓愷、長庚大學特聘教授顧正崙,以及陽明交通大學副校長兼台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任楊慕華,共同成立「安立璽榮生醫」,結合三人多年的研究成果與實務經驗,開發原創新藥。成立至今研發團隊已多次獲獎,並受到國內外大型投資機構看好。

陳泓愷自陽明醫學系畢業後赴美深造,在國際藥廠歷練十餘年。回台後,他與長期深耕免疫醫學的顧正崙、腫瘤學權威楊慕華攜手,立下突破台灣生技業侷限的志向。

「台灣難道只能做代工、罕病或複製別人的藥?我相信,我們有能力做出第一手的科學發現。」陳泓愷自信地說,回台創業的初衷,就是要用世界級的科學研究,為台灣開發原創新藥。

從阿茲海默到白斑症,挑戰醫界難題

遠見會員 限定文章

時刻掌握趨勢 時刻都有遠見

- ✓ 免費瀏覽 每天 1 篇限定文章

- ✓ 文章收藏 喜愛好文隨時回看

- ✓ 會員專屬 主題型知識轉譯包

- ✓ 會員獨享 生日禮百元購物金

成為訂戶,

即可瀏覽全部「限定文章」