電影《我家的事》由潘客印執導、編劇,藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪主演,故事以細膩筆觸,描繪出台灣家庭最貼近人心的模樣。

你愛自己的家人嗎?這或許是一個看似簡單,卻往往讓人陷入思考的問題。每一個家庭都不盡相同,但其中共同的元素,往往是愛與責任交織而成的日常。《我家的事》正是這樣一部以「家」為核心的電影,藉由最平凡的生活場景,折射出最深刻的情感。

由新銳導演潘客印執導的《我家的事》,靈感取材自他真實的家景,並選在家鄉彰化的一棟透天老宅拍攝。電影以藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪飾演的一家四口為主軸,角色分別以春、夏、秋、冬四季命名,象徵生命流轉與彼此不可或缺的存在。從日常瑣事到爭執不捨,從幽默片刻到惆悵時光,故事橫跨24年,以細膩筆觸描繪出台灣家庭最貼近人心的模樣。

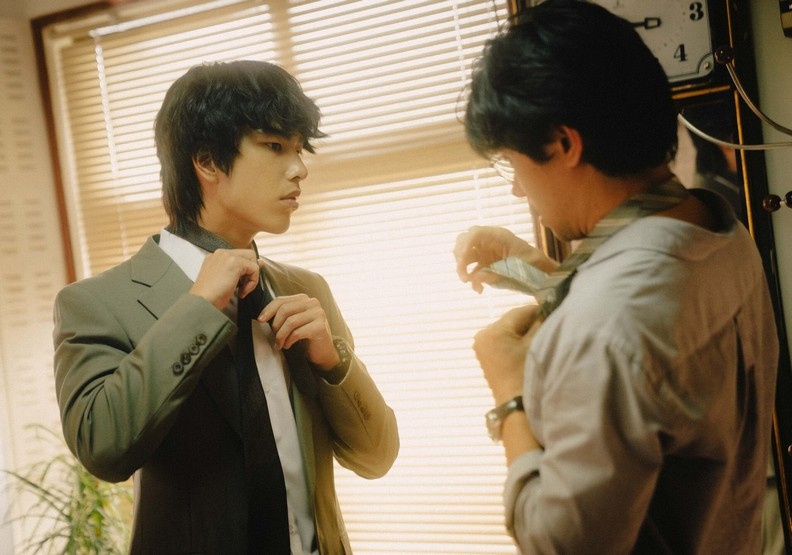

藍葦華與高伊玲飾演的夫妻檔,真實呈現家庭裡愛恨交織的情感,他們在片中互飆演技,帶來多場張力十足的情緒戲,高伊玲更憑藉精湛表演榮獲台北電影節影后。而黃珮琪、曾敬驊也展現令人難忘的演出,讓這個看似普通的家庭故事,多了一份撼動人心的力量。

當《我家的事》一家四口在老屋前拍攝的「全家福」,觀眾彷彿也能看見自己記憶深處的家。正如片中那句動人的話:「你知道我們是多拼命,才會成為一家人嗎?」家人或許不完美,但正是因為有爭吵、有責任,更有愛,才讓「家」成為人生最重要的庇護與牽絆。

從《姊姊》到《我家的事》,演員情感不斷延續

《我家的事》改編自潘客印的短片《姊姊》,該片曾入圍2021年、第58屆金馬獎最佳劇情短片。在《姊姊》中的所有演員,都繼續演出了《我家的事》,只是故事從原本的「姊姊的事」,演變為「我家的事」。

藍葦華回憶起與潘客印的合作淵源,是早在短片《姊姊》時便已結下緣分。當時的故事並非單純描繪一般家庭,而是隱藏著一些不為人知的秘密,這樣的劇本引發了他極大的好奇與興趣。「導演說我身上有具備他心中父親的形象與氣質,因此找我來演出。能夠從短片演到長片,更是感動。」

高伊玲也說,當時演短片《姊姊》時,就對劇本深深喜愛,而在片中要詮釋一位母親,意味著必須建立起一個龐大且有層次的人物設定。從短片到長片,角色篇幅大幅延展,她必須更加細緻地去支撐這個角色,包括在特定場景中所做的動作、說出的台詞,每一個細節背後都經過反覆研究與推敲。

她回憶,從短片拍完再到長片要開拍的這4、5年間,導演不斷邀請劇組成員團聚,藉此維繫彼此的感情與默契,正因如此,當進入《我家的事》拍攝時,整個過程顯得特別順利,也讓演員之間的交流更為自然真摯。

這也是藍葦華和高伊玲飾演夫妻,能那麼充滿生活感的關鍵,高伊玲笑說,「我們從《姊姊》才開始第一次合作,但我從以前就很喜歡他在《俗女養成記》演的蔡永森,後來能一起演出真的很興奮。」

高伊玲全心投入角色,更以阿秋的身份過日子

高伊玲分享,在拍攝《我家的事》之前,便反覆研讀劇本,力求將故事看得透徹。她會將每一場戲中角色的身心狀態逐一記錄下來,但並不會事先為自己設下過多的情緒框架,而是選擇在片場中,依照對手演員的反應,自然給出當下最真實、本能的回應,「這樣的表演方式才能更貼近情境,讓角色情感隨著現場節奏流動。」

在準備角色時,她甚至會先把劇本放下,給自己一個月的「閉關」,嘗試以角色的身份去過日子。「阿秋是一位忙碌的母親,每天被家務填滿,這種持續不斷的忙碌感,逐漸累積成中年時身心疲憊的模樣。」

高伊玲說,她希望探索的,正是阿秋如何從年輕時的從容,走到後來的疲倦與壓力,這其中蘊含著真實而深刻的生命軌跡。

她坦言,在拍攝過程中,真的把劇中的孩子們都當作自己的孩子看待。演員們也有一個家庭群組,彼此感情十分融洽,建立起如同真實家人的連結。即使不在拍戲,她依然保有母親的角色感,對「孩子們」心心念念,將這份真摯的情感自然帶入表演中,就連拍攝完畢,都還持續保持聯絡。

藍葦華深刻詮釋角色,情感來自於真實生活的際遇

藍葦華談到,自己能夠將阿冬這個父親角色演繹得如此深刻,是因為他身邊確實存在許多相似的人物。從小到大,他的成長過程充滿了各種觀察與素材,像是親戚有人因為玩股票一次全押,有人沉迷天九牌,甚至有人打麻將一底就是1萬元。

這些極端的賭博經驗,成了他生命中的縮影,也讓他在詮釋阿冬時,能迅速找到記憶點並抓住角色核心。令人唏噓的是,「這些人如今多數生活並不好,有的人現在在當警衛,即便無法再賭大錢,仍改不掉小賭作為生活的寄託。」

他回憶,家中甚至曾發生過親人拿刀作勢要砍人的情境,這樣的真實經歷讓他與角色之間更有共鳴。《我家的事》裡許多生活片段,其實與他的人生經歷緊密相連。藍葦華說,「剛好我家庭背景是經營葬儀社的,所以從小看慣生離死別,這些生命中的真實場景,我覺得或多或少成為我身為演員最寶貴的養分。」

在他眼中,阿冬是一個極度想逃避的人,透過賭博來宣洩壓力與情緒。他不斷怨嘆,為什麼自己無論做什麼事都不順利,總是重蹈覆轍,加上孩子對他冷淡又缺乏尊重,種種不被理解與否定的壓力全都壓在身上,使他愈陷愈深。

藍葦華表示,雖然阿冬也曾努力嘗試改變,但總是得不到結果,彷彿老天爺也不願眷顧他。於是,那份低落感與挫敗感只能靠賭博來尋找出口,卻也因此一步步將人生推向更沉重的深淵。

曾經的偏執與控制慾,高伊玲在角色身上看見自己的影子

「什麼是有毒的家人?我自己就是有毒的家人!」高伊玲坦言,她常常思考「什麼是有毒的家人」,而在詮釋阿秋的過程中,她強烈感受到自己某種程度上正是這樣的角色。

阿秋作為長女,帶有強烈的控制慾,凡事都要操心,無法在生活裡示弱,這正是她長年累積疲勞的原因。而這種特質,與她自己的生命經驗有著強烈的重疊。她坦言,自己在家中同樣是最大的孩子,自認被賦予了許多責任,因而養成了被制約的性格。

她形容,像是過去在面對弟弟妹妹時,總有一套標準的方式,強烈希望他們按照自己的步調去走。她會給予協助,但往往帶著強硬的要求,不論對方是否願意接受或理解,都希望他們照著自己所認定的答案前進。

「我心中充滿憤怒與壓力,但那份情緒並未抹去我對家人的愛,只是讓這份愛變得僵硬而沉重。」

在阿秋身上,她看到了年輕時的自己,偏執地想要扛下所有責任,並替家人找到唯一的解決辦法。然而父親的一句話「放過自己,就是放過別人」,成了她人生轉折的重要提醒。

她偶然意識到,孩子在看著她時,竟會流露出恐懼,連姪女都對她感到害怕。這讓她痛定思痛,開始反思自己的方式。「10年前的自己,就是如此控制與偏執,後來因為在孩子眼中看見恐懼,我才真正決定放下,慢慢學會改變。」

《我家的事》帶來最深刻的體悟與感觸

藍葦華感性地說,每個家庭或多或少都存在著一些遺憾,許多事情在日常生活中可能沒有機會去完成或彌補。

但他認為,若是觀眾在看完《我家的事》後,能意識到這些缺憾並勇於面對,那麼就應該把握時間,試著去彌補、去完成,因為唯有透過行動,才能讓那些未盡之事逐漸圓滿。

高伊玲也說,她希望觀眾能透過《我家的事》去理解,家庭裡每一個成員的行為與事件發生,都不只是表面上看見的樣子。當衝突或矛盾出現時,若能先深呼吸,嘗試去思考背後的原因與過程,再來決定如何回應家人,或許能避免許多遺憾。

她坦言,人往往最容易在家人面前任性,因為彼此之間無須偽裝,反而因此說出或做出最直接的舉動,但這樣的坦率有時卻成為傷害的來源。一旦造成了傷痛,再後悔往往已經來不及,因此更需要學會在愛與包容中調整相處的方式。