外泌體應用掀熱議,從垃圾變可造之材的歷程,醫界討論之餘,台灣生技業更摩拳擦掌,喊出打造「生技業的台積電」願景。研究外泌體有成、諾貝爾生醫獎得主謝克曼(Randy Schekman)日前來台演講,除了揭開外泌體的奧秘,並指最看好未來用於醫學診斷,發揮細胞播報員角色,告訴外界體內細胞發生什麼事,尤其協助偵測早發癌症,若能與健檢相輔相成,有望提升評估效益。

外泌體是細胞吐出的小囊泡,1960年代,科學家就發現細胞會吐出小囊泡,但始終被視為細胞的代謝產物,後來才發現原來不是垃圾,且在醫療運用上具十足潛能,科學家開始投入研究。

James E. Rothman、Randy W. Schekman 和 Thomas C. Sudhof 三位科學家,研究發現分泌的小囊泡,肩負細胞之間溝通重責,這項研究成果在2013年獲頒諾貝爾生理醫學獎。

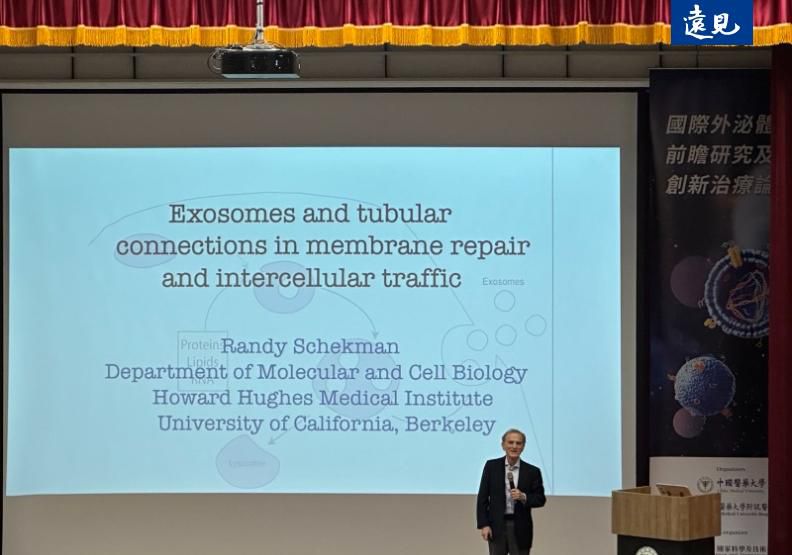

中國醫藥大學2日舉辦「國際外泌體前瞻研究及創新治療論壇」,邀請2013年諾貝爾生理醫學獎得主蘭迪・謝克曼(Randy W. Schekman),擔任主講嘉賓,另邀請國內外重量級學會成員、專家學者與會,共同探討外泌體技術在臨床應用中的廣大潛力。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海致詞表示,細胞外囊泡在老化、發炎、疾病進展及細胞間訊息傳遞等生物過程中,扮演關鍵角色,未來外泌體技術或將成為生物製劑發展的核心,為人類健康開啟新篇章。

他表示,在精準醫療與再生醫學領域中,外泌體技術應用迎來重大突破,中醫大暨醫療體系將持續推動生技產業與國際接軌,期望透過本次論壇,為全球病人帶來更精準的個人化醫療方案。

謝克曼以 “Exosomes and tubular connections in membrane repair and intercellular traffic” 為演講主題,探討外泌體分泌增加的機制、外泌體可當作基因編輯的媒介,以及細胞間運輸的分子機制。

謝克曼在演講中指出,在細胞內加入鈣,或促使鈣濃度上升的藥劑,都會明顯增加外泌體的含量;其次,細胞膜損傷啟動修復機制,也會增加外泌體的分泌,當細胞膜損傷後細胞內的鈣離子會增加,促進細胞內的多囊泡體與細胞膜融合,將多囊泡體內的外泌體運送至細胞外。

此外,基因改造具 Cas / gRNA 的外泌體,當作可編輯標的細胞基因的方法。他表示,將可精準切割 DNA 片段的酵素 Cas,以及引導 RNA (gRNA)認得需切割的DNA,利用基因工程的方式,銜接至外泌體蛋白質CD63,使 Cas / gRNA 能放入外泌體,當作可編輯標的細胞基因的方式。

謝克曼也提及,細胞與細胞之間的聯絡是藉由細胞膜奈米通道(tunneling nanotubes);深入解析細胞間傳送的分子機制,有助開發高效的 Cas9 / gRNA 靶向傳遞方法。

會後,謝克曼在中國醫藥大學校長洪明奇、中國醫藥大學暨醫療體系執行長、肝臟移植權威鄭隆賓,以及中國醫藥大學附設醫院院長周德陽陪同下,共同接受媒體聯訪。

有望助攻偵測早發癌症,謝克曼:最看好外泌體用於醫學診斷

談到受邀來台演講,謝克曼說,他與中國醫藥大學校長洪明奇是多年舊識,洪從美國返台後,兩人仍一直保持聯絡,後再因研究合作,彼此也有更多互動,實際來台前,自己也曾參在線上參與台灣研討會等演講事宜。

對於個人生涯與學術養成,他表示,自己在南加州長大,經常在戶外活動,從小就對自然界深感興趣;原本立志成為內科醫師,但就讀大學第一年在研究室工作後,接觸各種不同科學研究,累積許多經驗,彷彿打開另一扇窗,於是決定當科學家。

媒體詢問,目前外泌體運用廣泛,如膝蓋退化、韌帶損傷、肌膚回春、癌症、神經退化等,最看好哪項應用?謝克曼回應,他認為用在診斷醫學上最有發展潛能,人體內到處找得到外泌體,做為細胞分泌的微型囊泡,擔任細胞的「播報員」角色,離開細胞在外散布訊息,「讓大家知道細胞內發生什麼事」。

他說,未來若能開發更多精準工具,就能詢問細胞裡面的資訊,也就是能透過播報員了解「身體裡狀況如何」,待技術純熟後,也能和身體檢查相輔相成,發揮更有效評估。

謝克曼指出,偵測體內有無癌細胞或腫瘤細胞,目前偵測程度尚無法更早期,精準程度也有待提升;然而,若能透過外泌體協助,不僅侵入程度最小,又是能最早期偵測到癌細胞的一項方式,因此用於偵測早發性癌症,特別理想。

中醫大附醫院長:外泌體對抗神經退化疾病、縮短新藥研發也有潛力

對於外泌體的醫療潛力,周德陽提及,外泌體在癌症、神經退化性疾病中的應用前景廣泛,特別是在精確傳遞藥物,以及治療難以觸及的病灶,此項技術不僅限於癌症,對阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化疾病,亦有治療潛力。許多老藥可透過外泌體技術再利用,有效提升治療效率,並縮短新藥研發周期。

至於做為診斷工具的潛能,外泌體由不同組織的細胞釋放至血液等體液中,若能有效分析外泌體,將可能成為極具潛力的疾病早期診斷工具,可望讓未來健檢更精確且微創,並提升早期癌症檢測效果。

中國醫藥大學表示,會議也探討台灣生技產業中的機會與挑戰,特別是mRNA治療、外泌體藥物載體以及診斷技術前景。若要切入市場,應集中相關資源,加速追趕國際步伐,在技術尚未成熟前凝聚國內研發人力,建立台灣自有生技品牌,以期達成如「生技產業的台積電」般願景。