你未必聽過台灣新創公司「樂排」或者inline,但你很有可能用過他們的訂位訂餐服務。在台灣擁有8000家餐廳客戶,插旗新加坡、日本等多國,當它成為國內餐廳訂位候位首選,真能解決台灣餐飲業者頻繁遇上客人臨時取消與NoShow問題?

線上預約餐廳,這個新變革,為餐飲業者帶來了多少加分?

去年聖誕節,有店家在社群上公開發文抱怨,有超過8成客人預約後沒出現,即便事先利用訂位系統確認過,但到了預約時間,撥電話都沒人接。這並非單一案例,國內一些民眾頻繁的「No Show(意指訂位未出現)」和臨時取消狀況,一直是餐廳心中的痛。

但也有網友指出,臨時取消或未出現頻繁,和線上預定系統無關,可能只是台灣一些民眾的行為慣性。無論原因如何,這些狀況都說明,台灣人享用餐廳美食,已經逐漸習慣線上預約。

現在,只要打開Google、輸入想造訪的餐廳,選擇時間與人數後一鍵訂位,整個流程花不到10秒鐘。從連鎖餐飲集團如屋馬、瓦城,五星級飯店如福華、晶華,再到百貨公司如新光三越、SOGO,還有9成以上的米其林店家,全都使用inline開發的訂位系統。正因為趨勢使然跟進。

2016年才開始營運的餐廳線上訂位系統inline,創立4年便累積近3000家客戶、追上市場龍頭。如今又過3年,inline在台灣市場再無敵手,將超過8000家餐廳收入囊中,若計入海外市場,全球餐廳數更已破萬。

鮮少面對媒體、作風極為低調的inline創辦人于家瓏,向《遠見》記者展示電腦桌面角落一張手繪的初期客戶來源圖,那是inline打下的地基。

「應該是2016、17年,最一開始是樂子先用,然後吐司利亞看到就來聯絡。接著有詹記麻辣火鍋、瓦城。」她語帶懷念地指著圖上一間間餐廳,每個名字都是開發客戶過程中的不同風景。

蹲現場才能看門道,找到問題再延伸

現在inline以線上預約訂位聞名,但創業是從現場候位開始。「當初我撿了一個容易被餐廳嘗試的工具,」于家瓏說,原先打算開發輔助接待客人的營運工具,但在現場觀察後發現,候位流程不夠數位化、情境最明確;此外,只要試用時不滿意,立刻就會被餐廳換掉,雖然殘酷,但可以迅速驗證產品。

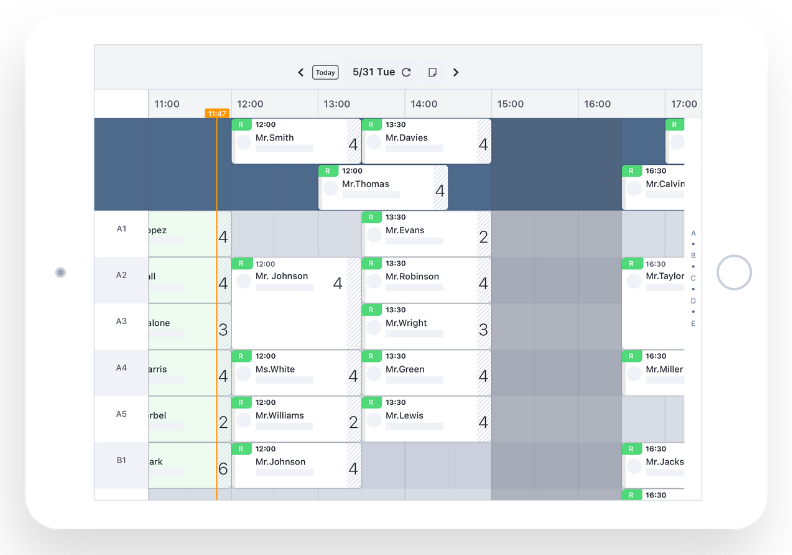

從候位延伸到訂位,再往後切入外帶與外送市場,inline每次新增功能,員工都要在餐廳長期蹲點,確保產品足夠回應現場需求。「你要幫餐廳解決問題,如果不懂它的營運,就只是在隔靴搔癢。(餐廳)經理會問說,「哪裡還可以塞客人?還可以翻幾桌?我們是真的貼身觀察營運。」她說。

比起工程師與執行長,于家瓏更像連鎖餐飲店長,也像飯店經理,對話時不經意間「抖出」現場細節,足見對於餐飲的熱愛。她大學主修旅館與餐廳管理,曾在餐飲業工作,後來進入科技業擔任工程師,一待就是15年,但她沒有忘懷對餐飲的熱愛。「我們(公司)每一個人,其實都是很愛餐廳的。」

創業題目是為了解決餐廳營運挑戰,自然要瞭解餐廳痛點。「創業前兩年,有8成時間待在現場觀察。」系統在樂子上線時,她連續7天蹲好蹲滿,想確認自家產品是否真的解決候位需求;一蘭拉麵因為排隊人潮沒有因為使用系統緩解,她一週更到場3天。

回顧inline成長路線圖,于家瓏認為,他們是從一個題目開始深入餐廳營運,不斷延伸、挖掘新的問題。

餐廳要替現場排隊人潮帶位,這又牽涉到訂位客人的預定桌與空桌,因此inline從候位,跨足訂位與餐桌管理。然而,並非推出訂位功能後就水到渠成,來自電腦與電話的訂位需要匯流、訂位後要發簡訊確認、客人預約沒出現要登錄至系統,解決一個問題之後,總會冒出新需求。

晶華酒店為何使用inline?數位創新是契機

2019年開始採用inline系統,晶華國際酒店集團公關副總張筠說,原先資料散落各地,希望能夠更加數位化,這是當時的動機。使用後發現,用戶訂位後inline會自動寄發簡訊通知,大幅降低聯絡人力,又能在系統註記客人的用餐習慣,這幫助餐廳提供更客製化的服務。

若inline忽然面臨整修,該如何應對?張筠思考片刻後表示,可能真的沒有能替代的訂位系統。雖然內部有可以記錄客人留言的AI客服,但只能解決預約需求,後續聯絡還是得請員工逐一撥打電話。

發展軸線上除了新增功能,拓展版圖的另一路徑是擴張服務的餐廳屬性。inline先從翻桌快的店家開始,接著進到家庭餐廳、餐飲集團,接著則是單價高的精緻餐飲(fine dining)。

疫情找到外帶外送機會

疫情期間,inline沒有因為禁止內用而被擊倒,反倒替客戶找到新機會。于家瓏回憶,當時正要替名廚江振誠創立的餐廳RAW推出新的預定點餐功能,但新冠肺炎爆發,擔心餐廳營運受影響,inline決定轉作外帶與外送。疫情轉趨平穩後,雖然將經營主線拉回內用餐廳,但外帶與外送客戶仍繼續運行。主要是這場疫情,也帶起更多台灣人線上預定外帶與外送的習慣。

「到店內用餐,其實還是要排很久的隊,對店家來說,(外帶、外送)是多服務一群進不來的消費者。」inline副總裁趙秋蓁解釋,王品、詹記麻辣火鍋還有鼎泰豐等,本就是熱門品牌,店家開啟外帶與外送,其實是新增銷售通路,消費者也增加訂餐管道,達到雙贏。

張筠回憶,晶華考慮到疫情時民眾不能外出用餐,討論後決定推出「晶華美食到你家」服務;雖然疫情渡過高峰期,但現在旗下餐廳還是有提供外帶,「考慮到觸及,就是多一個管道、多一個曝光機會。」

如果說外帶與外送是額外替顧客增加收益,處理訂金與黑名單,則又回到解決顧客餐廳營運的課題。

inline出兩招,幫餐飲業者防No show

在台灣,餐飲業者始終無法讓線上預約客人「no show」和臨時取消頻率降低,到底該怎麼辦?

inline提供了收取訂金功能,來減緩店家損失。不過于家瓏坦承地說,以往系統較不彈性,只有全收或者全不收的選項。因為觀察到不只精緻餐飲有需求,店家普遍在節慶時容易遇上放鳥問題,因此增加客戶收取訂金功能的空間。

另外,有許多餐飲業者直指,國內有一群客人,喜歡在同一日預定多間餐廳,最後再決定去哪一間,inline同時也針對「double booking」(同時下訂多間餐廳)規劃解決方案。

但實際上,高檔餐廳較有本錢收訂金,確保客人出席,價格平易近人的餐廳比較沒有比照辦理的本錢。

和OpenTable一起打國際盃

面向餐廳的inline,去年得到Booking Holdings策略投資,更與它旗下的消費者訂位平台OpenTable展開合作。Booking Holdings旗下另外還有booking.com、Agoda等品牌。于家瓏說,借力世界級的應用、強強聯手,在海外市場有更多拓展空間。

「當初選擇inline作為台灣市場策略合作伙伴,主要瞄準inline在台灣餐廳預訂領域的優越成績。」OpenTable國際市場總經理江盈賢解釋,期待透過彼此緊密的合作推動用餐需求。

于家瓏則分析,OpenTable與inline合作,等於快速獲得旗下餐廳 ,帶進OpenTable,對餐廳也有幫助,「有一群消費者不知道要吃什麼,要滿足探索的需求。」

江盈賢也補充,不僅有台灣在地用戶,也有國際用戶利用OpenTable造訪台灣當地餐廳。目前OpenTable和inline在台灣和日本都展開合作,雖然沒有談到國際合作上的細節,但兩間企業2B與2C的分工明確,進軍其他市場時,雙方都能為彼此帶來客人。

OpenTable與inline合作,等於快速獲得旗下餐廳 ,帶進OpenTable,對餐廳也有幫助

展望未來,于家瓏腦中立刻浮現的念頭並非上市,而是找到更多合作伙伴打國際盃。「inline 初始就是設定國際市場為主要目標,我們從18年開始出海,走到現在,在TMS(餐桌管理系統)的領域已經做到全球領導品牌之一。 」在台灣做好不夠,

她認為一定要出海,跟其他世界級玩家交鋒,才能打磨出好產品。

inline從解決營運問題的候位與訂位起家,接著延伸到替餐廳擴增營收的外帶與外送,再到拓展更多客人的To C(直接面對消費者)平台合作,下一步要新增更多CRM功能,讓餐廳顧好舊客,例如發折價券、串接LINE官方帳號方便發客製訊息。

開發新功能模組,就像在系統中加入一個又一個積木,inline的客戶數從0到3000、再到10000,台灣員工也從最初5人上升到200人,營收更攀升超過4億,成長相當快速,可以說是良性循環。

面對鏡頭時,于家瓏仍顯得有些緊張。只是,當她轉身、拿起裝載自家產品的平板,弓起的肩膀很快沉下,變得安定且從容。因為她和團隊們,已經將積木堆疊累積,成為世界級的耀眼建築。