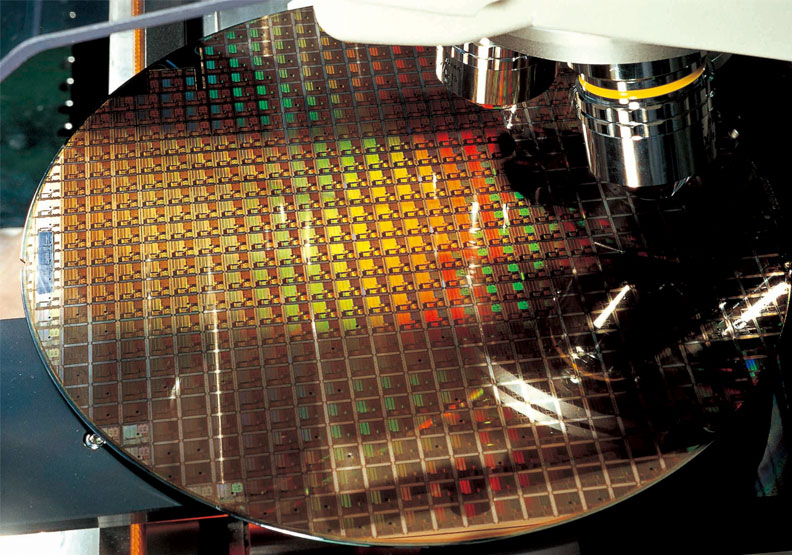

歐洲議會7月11日正式批准《歐盟晶片法案》,未來歐盟將大幅增加自製半導體供應量的計畫,以減少對亞洲的依賴,並提升歐盟的晶片競爭力。

7月11日,歐洲議會以587票贊成、10票反對的壓倒性票數,批准《歐盟晶片法案》(EU Chips Act),目標在2030年前,盼能提升晶片產量四倍,讓歐盟晶片在全球市場比重可達到20%。

根據法案內容,為實現這個目標,歐盟必須投入逾430億歐元(約新台幣1兆4358億5800萬元)的公共、民間投資,同時,要求歐盟另外投入33億歐元(約合新台幣1101億9400萬元)預算進行研發。

歐盟啟動晶片外交

《歐盟晶片法案》於2022年2月,由歐盟執委會(European Commission)提出草案,2023年4月,歐盟執委會與歐洲議會(European Parliament)、歐盟部長理事會(Council of the European Union)進行三方協商,對法案的所有內容達成共識。

此法案的首要目標,是希望歐洲在全球半導體的市占率,能從目前不到10%,提升到2030年的20%以上。

法案中臚列的具體作法包括:補貼研發及設廠、簡化投資審查、建立供應短缺預警機制等方式,企圖打造歐洲所屬的半導體生態系,掌控晶片生產自主性,以降低對進口晶片的依賴。

相較於《美國晶片法案》(CHIPS for America)對半導體高達近530億美元(約新台幣1兆7697億7900萬元)的補助規模,《歐盟晶片法案》側重來自會員國政府及民間的430億歐元投資,其中,歐盟將直接挹注33億元研發預算。法案也將包括擴大補貼的範圍,從原先僅針對「首創性」設備的補助,擴大至任何用於半導體製造的生產設備,亦即,整個晶片價值鏈都適用。

此外,法案更強化了「國際合作」和「保護智慧財產權」兩大面向,歐盟認為,這是建立自有半導體生態系的兩個關鍵。

鑑此,歐洲議會產業暨能源委員會2023年1月在初審歐盟晶片法案時,對其中第7條提出的修正案,議員們要求歐盟展開「晶片外交」,並點名與台、美、日、韓等戰略性伙伴合作,以確保供應鏈安全。

歐盟追趕成效有限

冷戰結束三十餘年,全球化和亞洲製造業崛起,全球晶片市場目前主要由台灣和韓國主宰,全球最先進的晶片,近9成都在台灣生產。

尤以2020年爆發新冠疫情,影響亞洲供應鏈後,歐洲汽車業面臨前所未有的晶片短缺現象,加上美中對抗態勢愈趨明顯,為實現自主增加晶片生產的目標,這部《歐盟晶片法案》應運而生。

不過,由於《歐盟晶片法案》的資金規模並不大,加上歐洲缺乏高階晶片市場,官方作業程序又繁複,吸引國際半導體大廠前往當地設廠的誘因不足,歐洲短期內要趕上美國、亞洲的半導體生態系,存有難度。

光電科技工業協進會研究顧問柴煥欣接受《公視》訪問時提及,歐洲議會本身的審查文書作業非常複雜,未來包括台灣在內的半導體廠商進入歐洲後,連基本的設廠地點,恐怕不會有太多的自由選擇權或決定權。

另外,相較中國大陸投入逾1兆美元,南韓4000億美元,美國的520億美元,《歐盟晶片法案》的資金規模僅472億美元,歐盟的半導體市場,仍難以與美國、亞洲國家抗衡。

2023年的全球半導體產業預測將衰退4%,加上預計最快第2季才能清完庫存,即使《歐盟晶片法案》此時生效,對全球半導體的誘因仍不大,包括台積電赴德設廠的計畫,咸認也將持續暫緩。