30多年來,中華民國埋頭快速發展,少有機會遠眺國際舞台,和世界其他國家比較為自己理出一張成績單。中華民國有可以驕傲的紀錄,也有需要改進的地方。這張喜憂參半的成績單是定位,也是反省,更為我國邁入21世紀開路。

透過人造衛星的實況轉播,全球約有三、四十億人口,每四年便可同時觀賞一次和平時期的世界競賽——國際奧林匹克運動會。

在各國代表奮力衝刺的競技場上,計分牌迅即披露每一位選手的最新成績;不僅與賽者知己知彼,觀眾對於戰果,也一目了然。

如果奧運會足以做為逐鹿國際舞台的具體象徵,長久以來,或溫或熾的奧運鋒火,早已燃遍外交、政治、軍事、經濟、社會⋯⋯等領域的世界戰場。

無形的國際戰爭

和體育競賽稍有不同的是,由於成績未必可以量化,這些戰場大多沒有標示戰績的計分牌,有時甚至連選手的體能現狀,也諱莫如深。

儘管如此,舉凡有心躍登國際舞台,以後來居上之勢扮演要角的競爭者,無不面對現實,從各個角度分析自己、比較他人,藉以規畫未來,爭取優勢。

中華民國5000年來歷經的戰役不可勝數,但直到最近,當台灣被舉世公認為;已成功地擺脫農業社會的貧窮、落後,正快步奔向現代化工業國的行列時,從前任經濟部長趙耀東到行政院長俞國華,才開始不斷呼籲朝野:「要以國際眼光因應國際戰爭。」

建立遼潤的國際視野,必得先認清本身的國際處境。在台灣遠赴世界戰場的征途中,值得詳加探明的是,若與全球的國家相提並論,台灣的整體形貌及各方面的水準,成績究竟如何。

翻開世界地圖,台灣的面積在167國中居第127位,島上缺乏天然資源,只有三分之一是可耕地;每出口十塊錢的貨物,要花兩塊錢買石油;因為西北面有地大物博的強敵中共虎視忱忱,接近一半的中央預算,必須用於鞏固國防。

顯而易見,若單就先天條件衡量,台灣在國際上的份量,甚至擠不進輕量級選手的排名。

總國力居第30位

不過,根據美國喬治城大學戰略及國際研究中心資深研究員,曾任中央情報局副局長的克萊恩(Ray S.Cline)博士的評估,中華民國在全世界前56個主要的合格運動員中,國力竟超過25個競爭對手,和以色列以相同積分,並列第30位。

三個禮拜前剛訪華的克萊恩,自己設計了一套計算國力的公式,並依此寫成「一九七七年世界國力評估」一書。

他認為,決定國力的因素不僅包括地理面積、人口多寡、經濟實力、軍事能量等狀況,此外,較不易捉摸的「國家策略」,和常被稱做「民族精神」的意志力量,有時更能影響一個國家的興亡成敗。

這份成績單裏,中華民國和西德、伊朗、以色列,同在國家策略清晰、民心士氣高昂兩項中,得到高於一般水準的評分。(滿分為1.0,中華民國前項得0.7,後項得0.9。)

中國人權協會組長胡克難舉證,這樣的成績絕非偶然。1971年我國退出聯合國,次年中日斷交,日本大使椎名悅三郎在台北遭到的示威,以及中、美斷交時,激動的國民在松山機場附近,對美國副國務卿克里斯多福的抗議行動等,都顯示出中華民國不可輕侮的民族自尊。

更具體的事實是,1975年行政院做過一份4000人的民意調查,結果發現,那時對國際局勢變化、國家前途與大陸政情表示關心的,占84%,在乎個人生活改善的,只占12%。

克萊恩劃分國際政治舞台上個別國力的主要用意,在於推估對峙的民主與共產兩大集團,互爭高下的實力。

中華民國是世界民主陣營中的一員,就民主集團的戰略防線而言,也有相當的地位。曾任海軍總司令的馬紀壯接掌亞東關係協會後,在東京常告訴往訪的友人:「我和日本人不談貿易逆差,只談台灣的戰略價值、中國文化的博大精深......。」

台灣南瀕巴士海峽、西控台灣海峽,和東北角上方的日本,地緣關係特別密切。

台灣的戰略價值

戰略專家葛敦華指出,基於傳統友誼,台灣始終替日本把南邊的門。日本每年出口的六億噸貨物、進口的5000萬噸原料中,有一半要經巴士海峽到橫濱、東京灣;大部份航向長崎的船隻,也得通過台灣海峽。若是台灣落入日本的對敵之手,日本的航運勢將受制於人。

除此之外,台灣也是連接東南亞、東北亞的自由國家,圍堵亞洲大陸上的共黨極權勢力(蘇俄、北韓、中共、越南、寮國、高棉),向下擴張到太平洋的防線中,(阿留申群島、日本、南韓、台灣)重要的環節。

自從美國和中共關係正常化後,台灣的戰略價值較被質疑。然而,台大政治系主任蔡政文分析,1982年9月以來,中共對美、蘇一直採取等距離的外交手段,使得美國在考量能否仰賴中共圍堵蘇俄時,存有戒心;如果中共不可靠,台灣的地位便相對能舉足輕重。

他強調,台灣要想突出自己扮演西太平洋安全一環的角色,甚或變成西方自由世界在亞太地區的第二個重要夥伴(其一為日本),本身的軍事防衛力量是否足夠堅強、推行民主憲政的方向和速度是否足夠穩捷,都是關鍵因素。

政治形象不夠清朗

和西方國家比較,中華民國實行民主憲政的歷史比較短暫。英國的民主政治早在九百年前植基,美國通過憲法和法國大革命,至今也分別有近兩世紀的時間。相形之下,台灣三十多年來繳出的民主政治成績單:選舉從未中斷、審判和檢察分立、實施國家賠償法‥‥,已在急起直追。

但由國際舞台遠眺,台灣的政治形象仍然不夠清朗。一位來華開會的某國家科學院院長,曾擔心自己的旅館房間內裝有竊聽器;多數國際記者採訪台灣時,報導的都是:台灣實施戒嚴法、不准組反對黨、至今仍有政治犯等曲解或負面的消息。

主事的政府官員似乎並不以此為忤。「如果別的國家和我們處境相同——有一個強大的敵人明示,絕不放棄以武力解放你,看看他們會怎麼做,」新聞局長張京育說。

實際觀察,中共對台灣的既成威脅,直接顯現在外交上。若以邦交論國力,15年前中共攫取中華民國在聯合國的席次至今,我國的國際地位已面臨嚴重考驗。

目前全世界和中共維持正式外交關係的國家有131個,和我國建交的只有23個。其中除了亞洲的南韓、中東的沙烏地阿拉伯和非洲的南非共和國較具國際份量外,我國有近十個友邦是太平洋或加勒比海區獨立未久的新興國,實力有限卡而西太平洋人口剛及一萬的諾魯和吐魯瓦,更是世界地圖上找不到的迷你國家。

在重要的國際政府組織中,中華民國的席次也隨之受挫,至今仍保有會籍的,只有十個。(其中已計入的國際刑警組織和亞洲開發銀行,台灣是否繼續與會,懸而未決。)「我們是國際外交舞台上的孤兒,」類似的感嘆相當普遍。

並沒有被孤立

外交部北美司長章孝嚴,並不同意台灣被孤立的說法。他分析,1950年韓戰爆發,美國派第七艦隊協防台灣澎湖,以至中美簽訂共同防禦條約,是中華民國地位逐漸提高的起點。

1970年我國以安理會會員身份退出聯合國前,總共和69國維持邦交,是國際地位的巔峰時期,但推究期間發生的國際往來和關聯,卻未必比現今更頻繁或緊密。

具體的實例是,外交部統計,中美斷交後,我國每年平均有五千名學生赴美留學,目前計有2萬2000名學生在美,名列美國外籍學生的前茅。15年前,每年平均有十位美國國會議員來華訪問,而去年有

45位(包括助理),前年更有67位。八年前,中美雙邊貿易額只有100億美元,目前則為220億‥‥。

就實際的文化、軍事、經濟行動來看,台灣稱得上是國際社會中的活躍份子;往往繼外交部撤回領事館,異曲同工的「中華民國商務處」、「遠東貿易中心」、「孫中山中心」、「北美事務協調會」、「亞東關係協會」‥‥,就櫛次鱗比地掛出旗號。

截至去年底的統計,台灣在41個國家內設有77處這一類的代表機構。每年和台灣的雙邊貿易額超過100萬美金,互相承認彼此簽證、文書及信用狀的國家,更多達123個左右。

炫人的經濟成績單

經濟是中華民國突破政治、外交困境的鋒刀利刃,也是中華民國的國際成績單中,最光輝燦爛、足以炫人的一項。

儘管先天條件拙劣、後天限制重重,不爭的事實是,去年我國已以310億美元的出口額,名列全世界第十大出口國,以200億美元的進口額,躋身第20大進口國。

台灣在30多年中由貧轉富、從農業邁進工業社會的過程,已被譽為「經濟奇蹟」;如今台灣正以亞洲新興工業國中四條小龍之一的身份,昂首奔馳於國際舞台。亞洲華爾街日報並樂觀預測,目標明確的均富經濟政策,未來可能導使台灣發展成為「亞洲的瑞士」。

據世界銀行資料,全世界107個人口100萬以上國家中,台灣在1973到82的十年中,平均經濟成長率為八%,居世界第11位(超前的一半以上是產油國);1983年國民生產毛額(GNP)為510億美元,居第30位;平均每人GNP為2744美元,居第32。

而歐洲貨幣(Euromoney)雜誌自1981年起發佈的經濟表現綜合評分裏,台灣更遙遙領先各大工業國,成績出類拔萃。(見表四) 這個專業雜誌以實質經濟成長率、物價上升率、匯率和出口貿易的強弱為指標,衡量八十五個非共產國家經濟的優劣。結果顯示,自第一次石油危機到1981年的世界經濟中,亞洲新興工業國表現最為卓越,而小小海島經濟的台灣,尤為其中翹楚,因此一舉奪魁。

去年10月,歐洲貨幣發表第五次經濟排行榜。中華民國在經濟成長率單項中名列第六,(前五名為日本、西德、加拿大、瑞士、荷蘭);對外貿易成長則名列第四。

遠觀、近看台灣在國際經濟競賽中的局勢,往往會產生不同的判斷。去年世界經濟普遍不景氣,許多工業國跌入負成長,台灣的經濟也從10%的成長率陡降至5%,再加上爆發牽連甚廣的金融風暴,民間瀰漫一片悲觀論調,國內投資意願十分低落。

一位外籍會計師環顧國際情況指出,重大經濟案件各國都有,台灣的經濟以國際水準比較,實力仍然十分可觀。

曾任國際發展總署首席經濟顧問的耶魯大學教授雷芮斯(custav Ranis)來台訪問時也形容,「台灣在開發中國家和經濟學者眼中,就像選美皇后。但這位皇后卻堅持這裏有顆痣,那裏有顆痣,似乎到處都不對勁。」

內部仍有隱憂

經常參加世界各地區國家風險評估會議的美國信孚銀行台灣分行總經理張樑,上個月出席最近一次會議,「大家只花了20秒討論台灣的部份,」他說。

張樑綜觀內外比較,整體看來,各國銀行家一致肯定,台灣的社會安定、經濟信譽良好;但細觀內部,他不諱言,台灣的資本市場不健全、會計標準不確定,各種制度、規章、架構,離第一流的國家,的確還有一段相當長的距離。

經濟上的成就並不足以保證社會文化、生活素質的進展。如今中華民國的GNP已超過3000美元,外匯存底即將突破300億大關,在國際上被視為一個「到處做生意的有錢人」。然而,台大校長孫震斷言,如果國民在知識、教育上,不能和經濟一樣快速成長,要成為現代化國家,幾乎遙不可及。

更有學者指出,由於以往過分重視經濟與科技的發展,台灣目前最缺乏的,是社會人文的素養,和能夠切中時弊的大思想家。

現代化社會的目標

西歐、北美、日本社會的富裕、繁榮、高知識、講秩序、重環境,被視為現代化社會的目標。究竟達成現代化的契機是什麼,台灣離這個目標還有多遠?

主計處第三局局長韋端指出,人民的教育和知識程度以及年齡分配,可以代表一個社會的成熟度。他以識字率、報紙發行率和人口老化程度的總成績,做為衡量社會現代化水準的指標。

他根據這樣的標準評估,在最高為265分的情況下(英國),中華民國得122分,約相當於美國在1960年,西德、丹麥、荷蘭在1970年的社會狀況。

事實上,物質生活的好壞,早已不再是國際競賽中區別優劣的唯一尺度。三年前,美國賓州大學教授易斯茲(RichardEstes),發表了一種不同於以往的統計分析。在他羅列的44個衡量生活素質的標準中,只有四項和經濟有關,而政治參與的情況、婦女權力的高低、文化問題、嬰兒死亡率、保健與福利措施‥‥也都被他列為考評的條件。

易斯茲的這種考量方式,使長久以來國方稱霸世界,一向居領導地位的美國一落千丈,排41位;蘇俄也被遠拋到43名。出人意料,奪魁的竟是丹麥,第二、三、四、五名則分別是挪威、奧地利、荷蘭、瑞典。

生活素質尤待加強

他分析的100多個國家中,並沒有包括中華民國。專欄作家張繼高表情凝重地指出,若把國際比較的重點放在社會文化及生活環境的品質上,台灣的成績實在有待努力。

30多年來,在國際舞台上被肯定的台灣藝術家寥落可數。小提琴家林昭亮、大提琴家馬友友雖享譽國際,所受的實際訓練並非出自台灣。「中國人寫曲、中國人編舞,跳給中國人看」的雲門舞集,可算是唯一跳上國際嶄露頭角,呈現結合傳統中國與台灣現代社會面貌的文化團體。

再看生活環境。根據日內瓦國際商務公司最近以企業主管的年度費用為計算基礎,所做的調查,台北已被列入世界99個大都市中,前13個「高生活費用」的城市之一。評論家分析:台北的交通混亂、空氣污濁、噪音震天,為這樣的居處付出高價,是一種「惡性」的高法;和在東京、奧斯陸、舊金山的生活品質相較,同樣的花費價值立見高下。

20世紀部將在短短十餘年內告結,隨看各國紛紛展開的策畫未來的會議與著述,新紀元的戰鼓已然清晰可聞。

中華民國能否把握有限的時間,在20世紀末做最後的衝刺;能否為21世紀的馬拉松賽做好起跑的暖身運動,並且繼經濟奇蹟之後,再繳出一張優異的項目不僅是經濟,同時也包括政治、科技、文化、生活的成績單,以掌握優勢、開創新局?

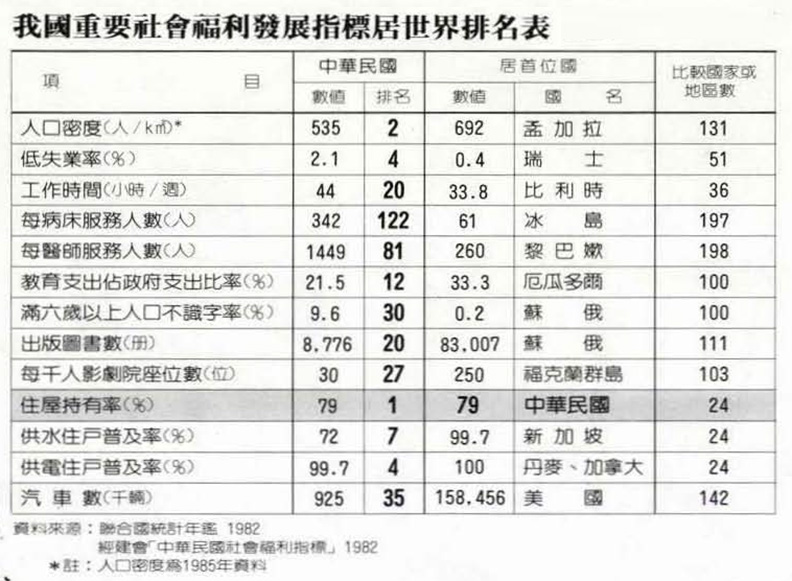

有識之士指出,這些問題的答案將取決於:生活在這塊土地上的1900萬人民,有沒有和國家禍福與共的憂患意識?領導人民的政府,有沒有足夠的胸懷、魄力與遠見,運用台灣豐富的人才、錢財與經驗,使政治更民主、外交政策更具彈性、工業結構轉型、社會福利更上層樓。

「定位」正如一面鏡子,使人看清自己;也正如一座指標,使人更容易找尋方向。瞭解中華民國在國際舞台上的位置之後,各界專家指出,今後台灣應努力的方向是:

在貿易上,要加強產品品質,讓人對「台灣製造」(made in Taiwan)刮目相看——「MIT」不再是便宜貨的代號。

在文化上,要把台北變成一個綿延中國文化的首都與漢學中心。

在國際旅遊上,要把台灣變成太平洋盆地的「瑞士」——但有中國人的氣質與特性。

在經濟上,應敞開投資與貿易的大門,歡迎外國人來競爭;台灣要有賺錢的本領,也有用錢的智慧,絕不是一個累積外匯的守財奴。

在政治上,要加快民主的腳步,和經濟一樣的起飛。