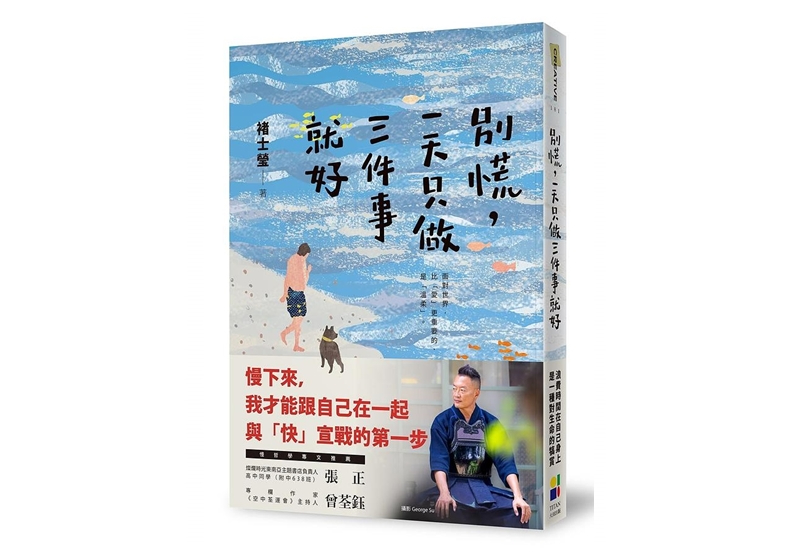

我開始問自己:更「快」真的等於更「好」嗎?我慎重地認養了幾個來自北歐的「慢哲學」概念──來自丹麥的「Hygge」、瑞典的「Lagom」、荷蘭的「Niksen」。(本文摘自《別慌,一天只做三件事就好》一書,作者為褚士瑩,以下為摘文。)

我是一個很擔心自己這輩子沒有活好的人,所以總是做得太多,活得太快。

不知道從什麼時候,我開始有了「好」等於「更快」的誤解。比如我現在使用筆電打字完成這本書,如果要更好,意思就是要打得更快。

幾年前我在北京,一個哲學思考教育機構的工作夥伴介紹我認識《極速寫作》這本書的作者,標榜學會了這套方法,一天可以寫出十萬字。

為了打字變得更快,我必須要死背毫無邏輯的「快捷鍵」,就像打電話的時候,為了打得更快,要設置「快速撥號」的功能。

但我顯然不是唯一一個想法充滿貪婪的人──

好好散步、走路作為運動不夠,還要「快走」。

不能坐下來好好吃飯,我們要開車去得來速點「快餐」。

同樣的衣服被人看到穿兩次很丟臉,所以要去買「快時尚」。

髒衣服拿到洗衣店當然要「快洗」,布料還要強調「快乾」。

紐約市的人嫌瑜伽太慢,因此有工作室專門提供「快速瑜伽」。

嫌約會浪費時間的人,特別去參加不停轉台的「快速約會」(speeddating),在最短的時間遇見最多可能的對象。

嫌看書、追電視劇、看電影太花時間的人,網路APP上都有「懶人包」,強調用×倍速追劇,×分鐘快速看完、看懂一切。

我記得當時,我禮貌地從作者手上,微笑接過《極速寫作》這本書,然後一臉正經地轉頭問我的工作夥伴:「可是,為什麼我一天要寫十萬字?」

那一次,也是我最後見到那位作者。但是場面想必挺尷尬。「他應該也不在乎我怎麼想吧?」我安慰自己,想必他在浪費時間和我見面之後,到現在已經又發憤圖強寫了好幾千萬字。

我想到電影鬼才導演伍迪‧艾倫曾開玩笑說:「我參加了一個速讀課程,用20分鐘讀了《戰爭與和平》,它跟俄國有關。」那本《極速寫作》到現在還完好地被我放在床邊顯眼的角落,雖然我從來沒有打開來閱讀,而且也沒這個打算,但對我來說,那一天是個重要的轉捩點。

從那一天開始,我決定與「快」正式宣戰。

(延伸閱讀│忙,才更要讓心慢 !而慢,是一種「刻意練習」)

我開始問自己:更「快」真的等於更「好」嗎?「快」除了讓我失去耐心,是不是還讓我失去了什麼?

認養來自北歐的概念經過思考後,我指認出三個「快」的「重度受災區」:

「舒適」:「快」讓我願意犧牲舒適

但是我並不是為了追求「快」而旅行。比如飛機的快速飛行,讓我忘了火車或公路旅行,每天沒有一定的進度要趕,走到哪裡停到哪裡,是一種多麼舒適的旅行方式。

「適度」:「快」讓我無法掌握分寸

手沖咖啡要好喝,熱水通過慢速濾杯的流速快慢,要在沖泡的過程中不斷細微地調整。但為了追求「快」,我開始依賴義大利濃縮咖啡機瞬間萃取,然後再加熱水,我就喝不到手沖咖啡的美味了。

「趣味」:「快」讓我們變成強調用處的人。

速讀是為了要在最短的時間把書讀完,但誰能告訴我為什麼要趕快讀完托爾斯泰127萬7千字的《戰爭與和平》?速讀如何讓人品味書中人物的痛苦、歡樂和內心思緒的變化呢?

為了要能夠把舒適、適度和趣味找回我的生活中,我必須拋棄班傑明‧富蘭克林的名言「時間就是金錢」,重新學習慢下來。

比方說,到緬甸山區的叢林中,開拓一個有機農場,幫助我的生活慢下來。比方說,到法國孛艮地鄉間,學習哲學諮商,幫助我的腦袋慢下來。比方說,到海裡去潛水,則幫助我的呼吸跟注意力慢下來。

仔細想想,這二十年來,我好像也只做了這三件事。還慎重地認養了幾個來自北歐的概念──

來自北歐的3種「慢哲學」

首先是來自丹麥的「Hygge」概念,讓自己在任何環境裡,都有變得「舒適」的能力。

然後是瑞典的「Lagom」概念,以「一切都恰如其分、不多也不少」的心態對待生活。

最後是荷蘭的「Niksen」概念,這個字面意思是「無所事事,或毫無用處地做某事」,不用刻意什麼都不做,只要記得沒有目的,四處閒逛,無論是發呆、看看周圍的環境,或聽聽音樂都行。

這既不是身心靈人士強調的「正念」(mindfulness),也不是彼得‧魏爾許(PeterWalsh)從斷捨離收納觀點強調的「減法生活」「極簡主義」,如果一定要給一個標籤,能夠比較完整地包含丹麥人的Hygge、瑞典人的Lagom、荷蘭人的Niksen、緬甸的有機農場、法國的哲學諮商、科隆群島的潛水,甚至伍迪‧艾倫對速讀的厭惡,最接近的概念,應該是「慢哲學」(slowphilosophy)。

(延伸閱讀│在平淡的赫爾辛基住14年,她體悟北歐人無法以金錢換算的「從容」)