疫情之下產業環境快速轉變,為何有些企業可以快速接軌,有的卻被甩到後頭,領先勝出的關鍵為何?落後者難以突破的盲點又在哪裡?關鍵就在「數位轉型」。

成立於2014年的科智企業,專精於機聯網的技術研發,專精於為傳統製造加工廠提供智慧製程及智慧工廠解決方案。總經理顏均泰觀察指出,企業數位轉型的規模與速度,在近兩年疫情前後差異很大。

疫情讓許多過去以為不行的,現在都變成可行。

傳統製造業導入AI人才相對科技與新興產業困難,疫情之後更是不易,企業更需要雲端工具的協助。顏均泰強調「要讓員工把數位轉型當成工具,而不是成為數位化專案中的螺絲釘。小型模組化的數位服務可以成為打造數位化流程的工具,讓員工專注於解決專業領域知識(domain knowledge)的問題。」

疫情成為數位轉型分界點

疫情首先對企業接班造成很大的影響,一代會發現過往的經驗不再適用,對於新的經營環境無能為力,促使他們思考交班,並投入數位轉型的行列。而二代較擅長運用數位科技,也樂於推動數位轉型讓企業進化再創顛峰。

談數位轉型,要先放掉過往的經驗。

話鋒一轉,顏均泰分享許多二代無法接班,不見得是二代沒有準備好,而是一代還沒有準備好。一代認為「人的經驗」最重要,二代則認為若擔心經驗會因為人的離去就消失,則更應該將「經驗及工作流程資產化,才能避免人才斷層」。

再者疫情期間除了員工分流上班,管理者如何分流也成為議題。管理者必須思考如何讓審核機制及判斷基準一致化,不受外在因素變動影響。其次在行銷層面,疫情也催化了社群媒體及線上行銷工具的應用。

數位服務從專案計劃轉向模組化

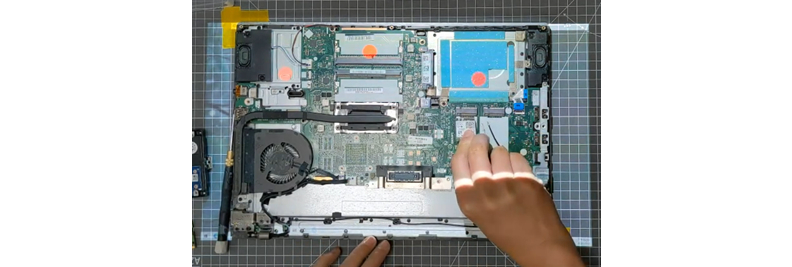

協助企業轉型的科智在疫情期間也面臨無法與客戶面對面溝通,工程師必須遠端上班的局勢,因此促使科智重新檢視原有的營運模式及市場機制。從原本為單一客戶打造數位轉型專案,轉而投入開發模組化數位工具,趁勢推出一站式AI模型開發平台MusesAI。

「以前是進到工廠裡做IoT,與客戶面對面了解需求,現在改成以雲端、SaaS、工具平台去服務客戶,我們自己也在做轉型。」顏均泰表示,過去以計劃導向(project base)為主的數位化服務,開始轉向模組化、產品化的「軟體即服務」(SaaS base)模式。

從客戶端開發專案,容易受限於人力限制,時程可能拉很長,效益也很難評估。現在透過模組化、小型化的SaaS服務,採租賃制或是點數制的模式,可以一次解決一個小問題,時程縮短,可複製性變高,能同時對應更多客戶。隨著客戶的數位能力及硬體自動化程度提高,服務範圍也會逐漸擴大。

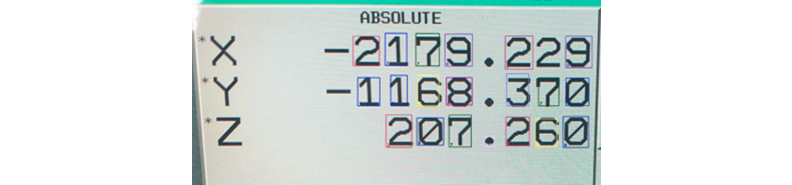

合理標準是數位化的基礎

「數位轉型的重點不在數位化,而是在轉型,標準化流程才是關鍵。」顏均泰指出,如果只是將原本的流程改用數位工具取代,會導致疊床架屋,為了讓數位化系統存在而浪費人力做額外的工作,反而是多此一舉。

在導入數位化之前,要將每段流程進行合理化及標準化。自動化和數位化一樣,流程標準化到一定程度,軟體開發的困難就相對減少。例如想降低簽核流程每個節點的時程,就要把每個流程的標準規則定清楚,例如預算上限或期限,就能變成快速通關機制,不需管理者層層簽核。

此外,數位化對應的是機器而不是人,因此訊息讀取與傳遞的方式與流程也會不一樣。顏均泰舉例,曾有客戶要求導入影像辨識系統來掃描產品上的標籤文字,想藉此改善人為辨識的疏失。他反問客戶,如果要用機器辨識,為什麼不直接印成條碼?這就是思維的轉換。

企業過去要進行數位轉型,大多透過專案聘請顧問輔導、客製化處理,現在透過模組化工具,可以處理流程中的單一問題,不用一次檢討整體流程,導入門檻降低。顏均泰認為重點是還是取決於管理者能不能釐清自己所面臨的問題,判斷是否需要使用數位化工具去解決。

數位資產的保存與保護

「數位轉型的定義是把資產留在公司,而不是留在個人身上。將合理標準化所產生的數據資料保留在公司內部,是我們的目標。」顏均泰指出。

數位轉型的另一個議題是信任。過往部門間的點交或報告,都是為了防止人為介入,對客戶進行稽核也是為了防弊。數據化則不經人手,並能自動即時查核,徹底改變了原有的管制流程。

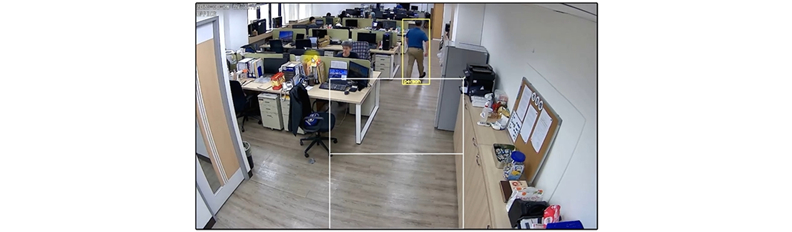

此外,企業不需引進AI人才,只要套用數位工具平台的模組,就能按照需求自建系統,也不必與數位服務業者分享企業know-how。未來的趨勢則是可以根據企業需求提供數位工具套件,例如透過影像辨識工具結合警示系統,自動化處理巡檢、標準作業、電子圍籬、工安等議題。

從雲端服務、IoT、AI、工業4.0到現在數位轉型SaaS,都不外乎應用虛實整合的工具來解決問題,差別在如何用更新的技術和工具去解決。舉例來講,從刷卡到人臉辨識,只是工具的差別,目的都是在解決人力出勤管理,端看哪一種工具更好用且符合企業需求。

工具的好壞、成本高低以及導入難易度,都會影響工具是否適用、決定與競爭者之間的差異。「數位工具的成本越低越好、產生的價值越高越好,最終還是要為企業獲利,這是不變的道理。」顏均泰強調經營者還是要回頭審視,運用這些新的數位工具和方案,是否更容易解決問題,方能提升企業競爭力。