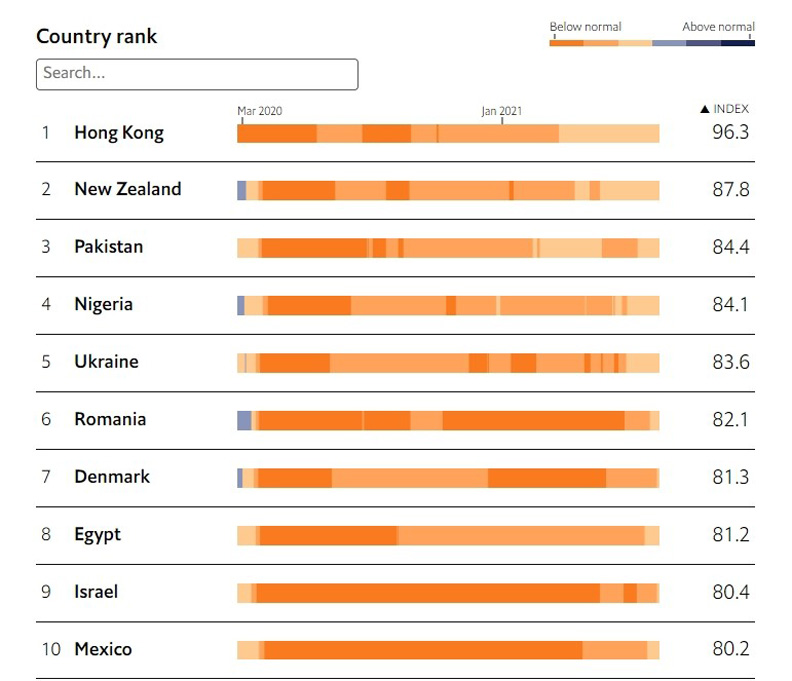

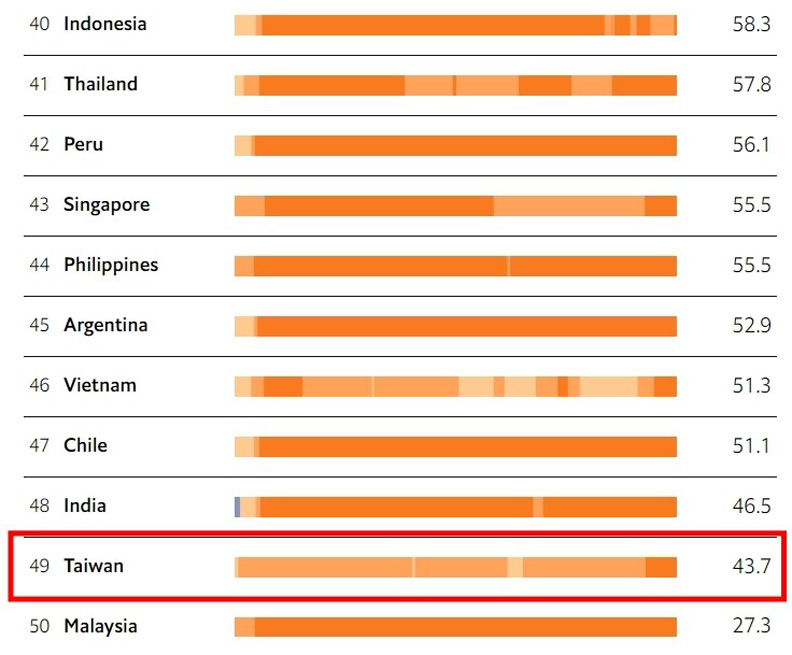

根據《經濟學人》最新調查,全球50個國家疫情後生活的「正常指數」,即將從「三級警戒」進入「微解封」的台灣,竟在此調查中名列倒數第二名,僅勝過馬來西亞;香港、紐西蘭則分列冠亞軍。到底所謂的「正常指數」評的是什麼?台灣為何成績如此差?

《經濟學人》 這份全球正常指數(The global normalcy index)評比,是根據每一個國家地區的「交通」「休閒活動」與「商業活動」三大指標,有多接近疫情前的正常狀態來分高下。

像是交通指標,就是航空航班,捷運跟等公共運輸的目前運作狀態和正常相比的差距。休閒活動則是計算民眾有多少時間可出門去看電影、看展等娛樂。

至於商業活動,則包括了辦公室閒置率,可代表在家上班的程度高低;以及零售業人流等指標。

而指數的滿分100,代表的是疫情前正常狀態,國家現有評比分數則是目前因應狀況。例如台灣,截自7月評比分數是43.5,代表現在台灣人只能享有疫情前最高四成多的正常生活狀態,相較於今年元月時沒有境內封鎖,入境管制也相對鬆散時曾有的80分,有很大差別。

台灣為何會名列倒數第二?《經濟學人》指出這個評比並沒有把確診數等狀況納入調查,所以評比高低和防疫因應好壞無關,僅僅是呈現每個國家面對疫情時,願意犧牲多少正常生活來換取的現況。

▼ 《經濟學人》 全球正常指數排行前10名

▼ 《經濟學人》 全球正常指數排行後10名

台灣選擇犧牲生活

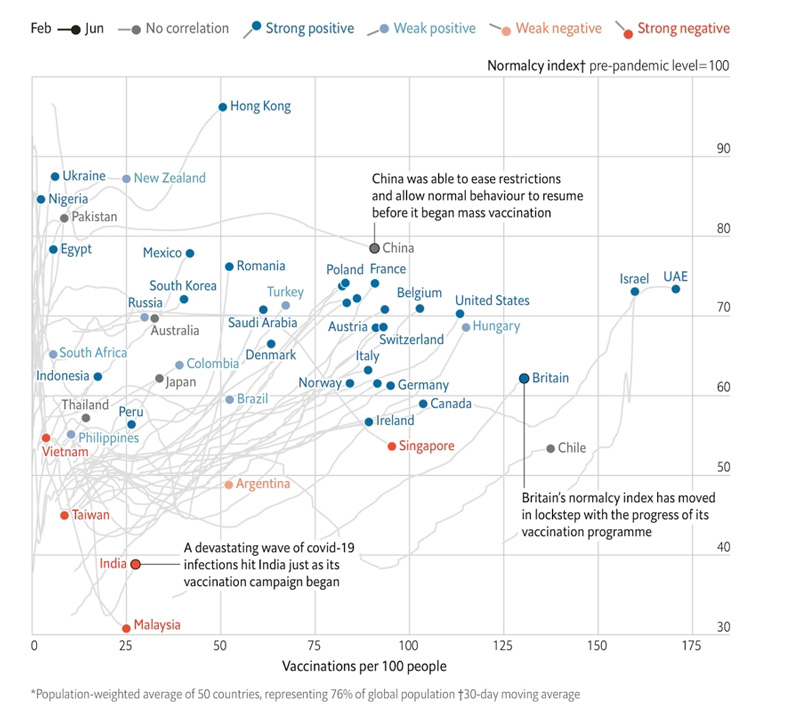

也因此,台灣相對各國分數低,明顯是呈現了由於疫苗接種比例偏低,台灣人在現實考量下,選擇了犧牲更多正常生活與經濟活動的做法,來控制疫情。

而與台灣作法相當類似的,則有澳洲。截自7月7日,澳洲的當日新增確診數僅為27例,每日新增死亡人數更早自4月中就清零。然而,當地政府還是於7月7日週四宣布延長雪梨的封城。

主因是澳洲也苦等不到疫苗,7月初接種率僅達7.5%,而這波來襲雪梨的又是傳染力更強的Delta變種病毒,當地政府只好採取嚴格封鎖措施。當地新南威爾斯衛生局長日前也抱怨目前才一點點疫苗到貨,第一線醫護都打不夠,好像在演電影《飢餓遊戲》。

南韓、日本較不重視封鎖

但是,也有國家即便疫情再嚴重,或疫苗接種比例仍低時,都極少採取嚴格的封鎖措施。比如鄰近台灣的南韓。南韓去年疫情幾度升溫,都採取普篩因應,封鎖相對不嚴格,直至今年取得疫苗後,開始以積極施打疫苗為主戰略。南韓在這個調查目前排名為18,評比分數為73.1。日本也是封鎖相對寬鬆,目前正常指數評比為第30名,評比分數為65.4。

不過,這兩國新冠疫情死亡率仍控制在相對低的範圍,值得肯定。《經濟學人》分析認為日韓獨特做法,可能是基於上一次SARS時,當地學到讓民眾與病毒共處的經驗所致。

紐西蘭不易仿效

《經濟學人》認為,封城,代表的是犧牲經濟活動,不封城卻有可能犧牲寶貴人命,到底該如何衡量措施,是每個政府的兩難。

首先,要去考量自身經濟能「撐多久」,還有善用天生的本錢。像是正常指數第二的紐西蘭,擁有島國優勢,沒有太多和鄰國邊境相接的困擾,用封鎖來防疫較為容易,雖然得分高,卻不是每個國家都能仿效。

而正常指數排名最末的馬來西亞,則是相當悲劇性的狀況,由於來襲的是傳染力高的Delta變種病毒,又盼不到疫苗,每日確診數已飆破5000例,6月底宣布無限期延長封城。許多當地做小生意的民眾,家裡金流已盡,擔憂再不解封沒飯吃,只好發起「豎白旗運動」。他們在家門口掛上白旗,看有否善心人士經過,可以捐款或捐食物救急。

相較來說,台灣因為扮演貢獻GDP主力的製造業,在三級警戒下仍能正常運作,即便已封鎖超過一個月,衝擊相對輕微,只是苦了內需與觀光產業;「微解封」雖能帶動經濟活動,還是得擔心疫情會否重演。取得足夠疫苗,趕緊徹底變「正常」,相信還是許多台灣人目前最迫切的需求。