慟!琉璃工房執行長張毅今日(11/1)辭世,震撼兩岸藝文圈!今年9月底,人在病中的張毅曾接受「上海遠見文化高峰會」邀請,錄了一段約13分鐘的開幕影片,而這也成為他最後公開演講。演說中,他沉痛呼籲各界關心文化傳承,顯然這也是他未竟的心願。

琉璃工房創辦人兼執行長張毅今晨病逝!在他的妻子楊惠姍、女兒張源與其他家人陪伴下,走完69載人生的最後一程。

身為知名電影導演、藝術創作者的張毅,在19歲就是展露頭角的短篇小說作家。在1987年與楊惠姍、王俠軍共同創立「琉璃工房」之前,張毅是知名的電影導演,曾執導《光陰的故事》《玉卿嫂》《我這樣過了一生》《我的愛》等經典電影作品。

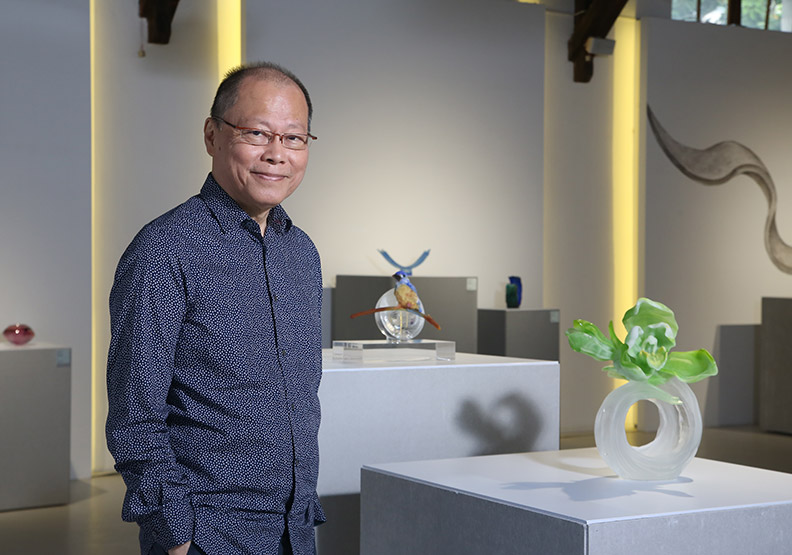

張毅(右)與楊惠姍(左)從電影圈出走,一路在琉璃的世界相伴相知。

兩度得到金馬影后肯定的楊惠姍,則是張毅多部電影中的女主角。包括《玉卿嫂》《我這樣過了一生》《我的愛》都是張、楊兩人的共同心血,其中《我這樣過了一生》獲得金馬獎、亞太影展最佳導演;而《我的愛》則被美國紐約綜藝雜誌年鑒評選為台灣電影百年(1895-1995)的十大傑出電影之一。

張毅與楊惠姍兩人因電影結緣,楊惠姍卻也因此被指介入張毅婚姻,兩人後來放下聲名、遁出電影圈,攜手進入琉璃的世界。後來,張毅與楊惠姍低調修成正果、彼此相伴至今。

VIDEO

兩人創立的「琉璃工房」,重拾已經失傳的傳統脫蠟鑄造的琉璃技法,是亞洲第一個以「玻璃粉脫蠟鑄造」工法來進行創作的當代琉璃工作室。30多年來,張毅除了在琉璃創作上不斷創新,最念茲在茲的還在於「文化傳承」。

今年9月底,他接受「上海遠見文化高峰會」邀請,在身體極不舒服的情況下,仍堅持錄製開幕演說影片,不料這段長約13分鐘的演講,竟成為生前最後寄語。

一年遠見閱讀,加上張忠謀自傳全集,$2,480 帶走影響台灣與世界的決策智慧>>

最後演講》張毅反省文化失落、牽掛文化傳承 在演講中,張毅引用當代政治學家杭亭頓、趨勢大師麥可‧波特的論點,來反省文化的重要性,他認同文化就是國家競爭力,而文化是一種態度、一種信念,然而當代的人普遍沒有意識到文化的重要,「是我們自己看輕了文化!」

他也分享自己就讀建國中學夜間部的故事,回憶當時一位張浚之老師,在戰爭時期一路從河南一個小村落,千辛萬苦運出一部石經《熹平石經》到台灣,而後留台奉獻於教育,為中華文化保存耗盡一生心力。然而,現在卻少人重視這石經、乃至於那個世代的文化價值。

「我們做了很多的努力,說不定也不過自以為是!」張毅指出,長期以來,琉璃工房為保存文化做了很多努力,但可能只是「瞎子摸象」。他感嘆政府資源都集中在經濟、在科技,「誰還關心所謂的文化?我想大概只剩下我們這一些,沉重包袱在身上的這一代了吧?」在最後演講中,張毅強撐著病體,道盡了對民族未來、文化傳承的深深憂慮。

以下是張毅演說全文:

上海的朋友、台灣的朋友,大家好,我是琉璃工房創辦人張毅。

其實文化是一件很深沉的事情,我自己呢又不是文化的專家,談中華文化呢素養也不夠,但是為什麼我老愛談文化這個題目?主要是因為對整個社會對周邊的人,經常覺得有一種不安。

這種不安其實從我很年輕的時候就開始,那時候最簡單的結論就是恨鐵不成鋼。為什麼我的社會、我的民族是這樣的一個狀況?而跟別人比較起來總是缺陷很大?電影11年、琉璃工房30多年,這個問題呢一直在心裡面揮之不去。20多歲、有機會自己出國時,那個憂心更是沉重,我覺得我們在觀察別人的社會,那種共通的一種價值觀念。

回到自己的社會,卻完全看不到這樣的東西。我們不是一個5000年歷史的國家嗎?我們的中華文化、我們的文明在哪裡?我們一直非常努力做這樣的事,直到我30多歲,其實沒有找到任何人給我一個好的定義。

張毅引用杭廷頓:文化是國家競爭力之本! 直到 Samuel Huntington(杭亭頓)他的論文集Culture Matters(為什麼文化很重要?)。Samuel Huntington直覺地先說了一件事情,他比較了非洲迦納跟南韓兩個國家。他說在1960年這兩個國家經濟國力相去無幾,但是40年後,我們今天看到南韓已經是世界數一數二的國家,迦納呢還是原來他的老樣子。

差別是什麼?Samuel Huntington的結論是文化。這個重大的結論嚴格說並沒有說清楚,文化到底是什麼?在那本書裡面Michael Porter(麥可‧波特)補上去。他認為文化總結的是態度,是一種內心的價值觀念,最後他說的是一種相信,他說的是Believe。

我回想起來,我覺得這些定義如果總結起來,他的確可以反省我們失掉了什麼。在這一路下來我自己很慚愧,我們努力希望每一件我們做的工作,是能夠讓這個社會的態度改變、讓這個社會的價值觀念提升、讓我們有信仰。

但是我覺得我們的能力非常微薄,長期下來走到今天,我應該自己反省,我們還能夠做什麼努力。 40年過去,我可能最後留在我自己是高中時候的一個小故事。(談談)文化是什麼?為什麼要文化?有文化會怎麼樣?

85歲老師的垂淚:不顧生死從河南一路送到台灣的《熹平石經》 我在高中念的是建國中學夜間部,我的學校對面就是國立歷史博物館,我有一位老師叫張浚之。他是個大概85歲的老頭子,每天光著頭、穿了個青布長衫,像是個羅漢。

學校快畢業了,這些小屁孩心情浮躁,會在那個快要畢業的時候,把整片的窗子丟到樓下去。我們在三樓,一霎那時間,只覺得像放鞭炮一樣。大家在慶祝什麼,我不知道,我沒有什麼特殊的因緣。我只覺得我觀察到我的張浚之老師,遠遠坐在那個桌子上竟然垂淚,慢慢的他哭個不停。

我想,在最後那段時間自己看那樣的景象,我也是在學校被張老師經常叫起來罵一頓的人。今天他擔心什麼?他哀求什麼?他坐著坐著看我們,看那個四周乒乒乓乓把窗子丟到樓下去,他慢慢站起來說了一個小故事。

他說,民國20多年的時候,他是河南安陽縣小屯村的村長。那個時候,他受委命要把一批東西運出來,那一路下來路程是生(是)死、不知如何是好。張浚之老師自己說「我一介書生我懂什麼護送?」可是他自己就帶著盒子炮(毛瑟手槍)、押著驢子順著沿途,把一批東西一步一步運到台灣來。

各位,他運的是什麼?今天還有人知道嗎?我在建中這麼久,我從來沒有看過那批東西,他自己說是《熹平石經》。石經?一批石頭有什麼好關心的?讓一個老頭子,當時也許還年輕,一路下來不顧生死。他要把這批東西運到台灣?那批東西意義是什麼?

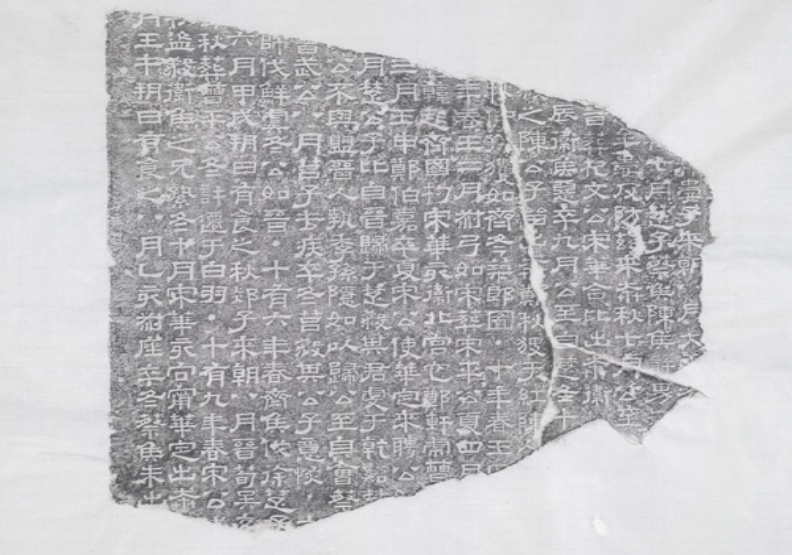

熹平石經。圖片來自國立歷史博物館。 是《熹平石經》。我們後來才非常非常薄弱的知道,他是儒家重要的幾個經典,其中包括《論語》包括《公羊傳》。而張老師運到的這一批就是《公羊傳》。

是我們自己看輕了文化:國之重寶竟押在博物館底層 我覺得不談它(石經)的書法上,它作為中國的文化經典的傳承,它都是國家至寶。各位知道那批《熹平石經》有多少人看過?它在歷史博物館占什麼樣的地位?其實是我們自己看輕了文化。

當我們從這件事情開始,我們已經把我們自己的根拋棄了。我想對我的感觸是,那個哭泣的老先生跟他所謂的《熹平石經》,本來是國之重寶的,現在我們只能在歷史博物館最底層、最不顯眼的地方。根本沒有人會去重視它。

其實我們又何必說《熹平石經》,今天我們的文化政策是什麼?我們在看所有的我們的社會,什麼樣的資源是在前面的?當然都是經濟、都是科技,所謂的文化在哪裡?

我覺得連我們的幾個部長,嚴格來說能有什麼資源可以發揮?我們這個民族對文化的啟動,我們看看亞洲周邊的國家。我們看日本、看韓國,我們今天看《寄生上流》,我們看到這個民族經過50年,他們自己在文化推動到一個什麼程度?

我想對我來說,琉璃工房的任務是什麼?我覺得我們雖然根本扛不起這個大旗,但是我們全力去做,琉璃工房希望能夠永遠的改善人心。我們每一件作品,都希望他是一個有訊息的、能夠是傳播的,他能夠改善這個社會。雖然不太容易,但是我們全力去做。由我們對這個過去、對歷史、對文化最大的期待。

長期而言,我們做了很多的努力,說不定也不過自以為是。也就是所謂的瞎子摸象,摸到哪裡算哪裡。但是在我們這樣的一個年代,出生在這個所謂的戰後,我們覺得對這個民族的未來,其實充滿了憂心!

今天還有誰是關心所謂的文化?我想大概只剩下我們這一些,沉重包袱在身上的這一代了吧?謝謝。