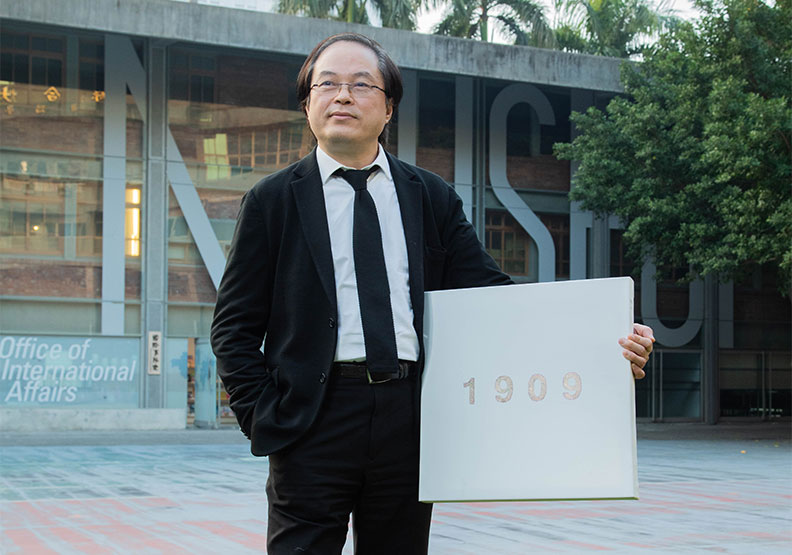

台灣藝術大學校長陳志誠出身純美術領域,又曾留學浪漫之都巴黎,但他強調,藝術家不是不食人間煙火,若能理解藝術是如何在西方國家徹底改變經濟,就不會擔心選擇藝術會餓死。這個新時代,藝術產業正流行,只要肯努力,人人都機會在開創藝術的同時,亦能生活過上不錯的生活。

有些同學喜歡藝術,卻躊躇著未來會不會沒「錢」途。我當年沒想那麼多,從國中懵懂地被美術老師叫去學畫,至今沒停,而後來到法國巴黎高等美術學院就讀,也是在那一年6月退伍,7月就迫不及待去註冊。

事實上,中學時,因為整天都栽在繪畫裡,一度成績退步,被父母責罵,花了好些時間,才說服他們。後來因為我到處參賽,得獎能記功、嘉獎,操行成績超過100分,才讓父母稍微放心。加上我哥考上看似較實務的台中高工,卻不適應,他們終於知道其實照著孩子想要的走,也沒什麼不好。

當年好不容易來到藝術首善之都——法國巴黎,老師一看到我的作品卻嚇了一跳,笑我的畫風過時:「你怎麼還在用畫清朝的風格作畫?」我心想,好歹我也是藝專第一名畢業的!但也意識到,台灣已與國際主流藝術脫節;當下就決定,回台灣後要讓後輩少走一點冤枉路。

硬體場館陸續開幕 就業人口增長可觀

當時收納大量戰後作品的龐畢度藝術中心正在興建,工業風的外觀與巴黎市景格格不入,掀起很大爭議。我的老師是創館館長,就把龐畢度藝術中心總監與設計師都請來演講。

現在回想,我才恍然大悟,它從建築風格到收藏品的選擇,都有時代脈絡可循,自己見證了歷史關鍵點。如今藝術教育在兩岸四地也是如此。

在台北,頂多30家劇場,人口比台灣少的巴黎卻有385家。法國藝術產業有其發展背景,台灣也正經歷這樣的改變。

例如近年很多場館硬體陸續開幕,有全世界最大屋頂的衛武營、台中歌劇院,桃園、台南都有新設立的美術館、文策院成立,需要有藝術行政長才的人,創造的就業人口非常可觀。

看法國的例子,我知道投入藝術其實也是一種勞動的狀態,不但可以經過努力獲得成就,技術、物料轉換成價格,都可以是產業鏈的一環。因此讓市場接軌國際,是不得不的選擇。

與產業對接,學校的困難在於,一個舞蹈系學生學成後,有沒有舞者為他編舞,提供一個排練室給他。當這群人練熟了,有沒有實驗劇場;有了製作人,開始賣票後,有沒有中型劇場;做出名聲後,勢必要找尋可容納千人的劇院。

這對學生和學校都是挑戰。台藝大提供這些場域,也承辦「大台北藝術節」,學生在畢業前就能理解產業運作。我們有美術館、音樂廳、劇院和圖書室,能發揮場館間的綜效,這是我們先天優勢。

為了與國際接軌,課程上我們提出「大工作坊」的設計,由一位國際名師、一位業師與一位校內老師共同組成,大學部與研究所學生按照比例共同參與,教學與創作不斷投入,也能分享不同視角。

僅約一成畢業生 成為全職創作藝術家

比起其他綜合性大學,學藝術的人選擇藝術專門大學的優勢在於,不同藝術間的跨域整合將更容易。你喜歡的科系,永遠不會因為其他看似更具經濟價值的系所而犧牲,變得邊緣。

其次,在藝術大學,有「藝術史」的課程是最特別的體驗,早在米開朗基羅的時代,啟蒙讓他脫離一介工匠的身分,自覺的創作,不再只為宗教政權服務。到了現代,在紛亂的世界裡,創作者能不能有不同的角度理解社會,同樣關鍵。

例如「美感教育」在近年大行其道,但美感是要「培育」的,沒有一定標準,過去「講光抄、背多分」的方式已經不適用。學好藝術史就能理解,藝術的感受是「自明」而無需過多的解釋。

當然現在還是會有許多人誤以為藝術大學畢業的學生會沒工作,其實我們10個畢業生中,有6個都是朝九晚五的上班族,大約有3個邊創作邊接案、開業,在才藝班上課,只有1個不到,是大家想像中那種全職創作的藝術家,過得也不差。

我有我的幸運,但現在的社會已與我當年決定讀美術時不同。現在問,學醫還是學藝術好,已經很難說。就像是台大法律系畢業,也會有人考不上律師,各行各業都競爭,想出人頭地,你只需要問自己:我夠不夠努力,能不能傑出。