殉職的參謀總長沈一鳴等8位官兵今天公祭 ,昨移靈空軍松山指揮部,沿途軍方派出大批官兵列隊,並有召民眾帶著國旗前來送行。公祭結束,烈士忠骸送至北市第二殯儀館火化的沿途,同樣也安排官兵列隊,並鼓勵民眾致敬。毫無疑問,沈一鳴等官兵的葬禮規模之大,是蔣經國總統去世後首見。相關官員坦言,是以「沒有國葬之名的國葬」的精神,舉辦這場葬禮。我國現行法律中的確有「國葬法」,但這部法律在民國37年11月26日公告實施之後,至今沒有用過。

國葬法制訂72年 一次都沒用過

依據國葬法規定,國葬適用於「中華民國國民有特殊勳勞或偉大貢獻,足以增進國家地位民族光榮或人類福利者」,須經行政院會議以無記名投票議決,由總統以命令公布。相關費用經行政院核定,由國庫支給。

乍看問題不大,但本法第7條規定,「內政部應會同首都所在地市政府,於首都擇定地點設置國葬墓園,呈請行政院核定之」。由於國葬法公告施行不到半年,首都南京就因國共內戰失利而陷共,因此政府遷台初期,就決定「在中央政府未返回大陸以前,不舉行國葬」。

因此,包括吳稚暉、閻錫山、胡適、于右任、陳誠、白崇禧等大老,乃至蔣中正、蔣經國兩位總統,實施的都不是國葬。

不過另一項違反一般人印象的事實是,現行的中華民國憲法或其他法律中,其實並未規定首都必須在南京。在抗戰之前的「訓政時期約法」與「五五憲草」,但抗戰後制訂的中華民國憲法,僅提及「中央政府所在地」,並沒有首都位置的規定。

國葬墓園付之闕如 國軍公墓成替代品

隨著政府逐漸不再將「光復大陸」當成目標,便開始考慮將遷台初期一些臨時性「暫停」的措施,是否需要在台落實辦理?其中之一就是,是否要設立國葬墓園?

民國78年4月11日的聯合報報導:內政部營建署規劃興建「國家公墓」,10日舉行期末報告討論會。依據規劃,公墓將設於桃園縣蘆竹鄉大古山區,安葬對國家或社會有特殊貢獻者,包括元首及首長在內。

不過當時的鄉長陳宗賢表示,鄉公所原擬在此地闢建公墓,先前4次申請均未獲准,如今卻可設立國家公墓,恐怕民眾不會答應。區內還有廟宇、零星墳墓500個、垃圾掩埋場等也是問題。

更糟的是,計畫中原打算以公告地價加40%徵收土地,但在李登輝政府初期,正值全台流行興建高爾夫球場,當地已經炒到每甲1000萬元,是預計徵收價的10倍以上。

果然,這項研究案最後無疾而終。不過內政部民政司提到,應該將提升國軍示範公墓為國家公墓,一併列入替選方案研究。雖然至今在法律上,並未明定以國軍示範公墓作為國家公墓,但是民國82年去世的前總統嚴家淦,的確是安葬在五指山的國軍示範公墓,但至今也僅此一例。

扁政府時代,曾經打算將兩為蔣故總統的靈柩,由桃園的陵寢移至國軍示範公墓安葬。掌管軍墓的後備司令部(現稱指揮部),特別在示範公墓修築了一座「蔣陵」,相關的移靈致敬等計畫也已經擬定。不過蔣家遺屬對於到底要不要移靈安葬,一直存在爭議。

馬英九當選總統後,隨著兩岸三通,慈湖、頭寮的兩蔣陵寢,成為陸客來台必訪之地。陵寢所在的桃園縣府,同樣也不願意移靈。因此,完工多年的蔣陵,始終維持空置,目前並無移葬之議。

老總統去世前 大老這樣歸葬

至於蔣中正總統去世前,在台離世的國之大老,他們的葬禮是如何舉辦?

總統府資政吳稚暉於42年10月30日逝世,他在去世2年前就預立遺囑,希望海葬骨灰。生性諧趣的吳稚暉,這段遺囑還以代擬總統令的方式行之:

『△△年△月△日奉總統令總統府資政×××遺囑火化於中華民國××年×月×日,骨灰由海艇國葬於中華民國南海。此令。

用百元雇一漁艇,張旗曰國葬艇,即所謂骨灰由海艇國葬矣。骨灰置一瓦器用繩密繫之。

若推墜此器於海時,雇四樂工大奏國樂(非國葬而海葬者可省)尤副國葬之實。禮盛費省,才合火化海葬之意。

40年9月27天明時候。』

12月1日,與吳稚暉有師生之誼的蔣經國,將骨灰帶到金門,雇用一艘漁船,將骨灰灑在廈門南方的海域。

于右任盼「望故鄉」 於是葬大屯山

監察院長于右任於民國53年11月10日去世,死前2年他預作一首新詩「望大陸」,傳頌一時:

『葬我於高山之上兮,望我故鄉;

故鄉不可見兮,永不能忘!

葬我於高山之上兮,望我大陸;

大陸不可見兮,只有痛哭!

天蒼蒼,野茫茫,

山之上,國有殤。』

此外,于右任在日記中也寫到,「我百年後,願葬於玉山或阿里山樹木多的高處,可以時時望大陸。」

當時蔣中正總統決定,雖然因為尚未反攻大陸,無法舉行國葬,但以國葬的精神,由行政院撥專款籌辦。最後政府決定,將于右任墓園設立於大屯山的巴拉卡公路旁,方向面北,讓「右老」可以滿足遙望故國的遺願。

哀陳誠逝降半旗10天 白崇禧獲四上將覆國旗

陳誠於民國54年3月5日,身為任上病逝的國家副元首,同樣也是採取「像國葬一樣隆重,但並不是法律上的國葬」,規模當然比于右任更大。

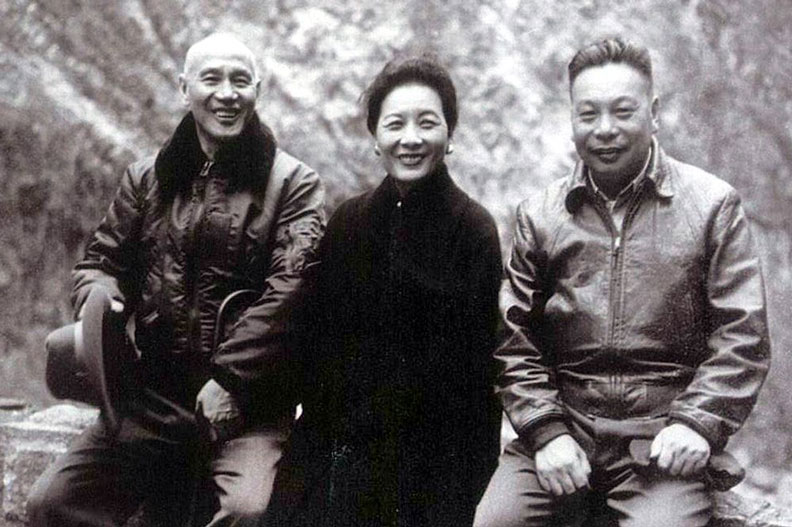

為哀悼陳副總統,全國降半旗10天。3月10日葬禮當天,蔣中正總統伉儷親臨致祭。政府並宣布,葬禮當天暫停民間一切娛樂和宴會活動,為陳故副總統致哀。

陳誠的遺體直到同年8月,位於北縣泰山的墓園落成才下葬。第2年12月2日去世的總統府戰略顧問委員會副主委白崇禧,由於是穆斯林身分,9日就舉行葬禮,安葬於六張犁的回教公墓。

白崇禧之子白先勇,在小說集《臺北人》的最後一篇「國葬」,主題是一位老將軍的葬禮,雖然主人公名為「李浩然」,其實就是對父親的描繪。依據當時的媒體報導,白崇禧的靈柩由顧祝同、薛岳、固至柔、余漢謀4位一級上將覆蓋國旗,陸軍安排了樂隊、一連儀隊,由12輛摩托車前導,護送靈柩前往墓地。

本文轉載自2020.1.14「聯合新聞網」,僅反映作者意見,不代表本社立場。