「你為什麼要把筷子放在那個地方?這樣等一下貓咪一玩很容易就掉到地上了!」她才剛吃完飯,想說休息一下再收也不行。

「拜託走路的時候往裡面一點是會死嗎?你一直往外面走,這樣等一下被車撞到怎麼辦?」她知道自己神經大條,但還是覺得男友口氣很差。

「我們不是約好6:07嗎,你會遲到也不跟我說一下,我提前半小時就來了耶!」事實上她只遲到2分鐘,並且她一直對這種6:07、13:22分的約感到不解。

「這張圖要放在這個位置才好看,你不會覺得現在這樣畫面很不平衡嗎?」甚至連她工作上的事情,男友都要插手。

跟他在一起這些日子,Kelly一直覺得男友是控制狂,除了在意一些「雞毛蒜皮」的小事之外,只要事情不符合他的意,他就會立刻暴怒。「他好像我爸,根本就不像我的男朋友!」Kelly說。

控制狂是怎麼長大的?

很多人以為,控制狂就是「不斷跟蹤」、「疑心病很重」或「把伴侶綁死死」的人,Kelly男友雖然不會做到那麼誇張,但也是另一種層次的控制狂。他比較接近岡田尊司(2017)所說的「強迫型性格」,作事情有自己的一套規矩、看法,無法容忍別人不照做。

他們往往都有一個怕失控的家人,根據家庭系統理論的代間傳遞(intergenerational transmission)(Gilbert,2013),倘若你有一個「過度操煩」的家人(在我們的文化當中,這個角色經常是媽媽),他總是嘮叨、禁止你做某些事情,那麼很弔詭的,你可能會把這樣的行為複製到往後的感情與親子關係(黃之盈,2016)。在戀愛上,你也會吸引到和你個性相似或互補的人(岡田尊司,2017)。等等,你說相似、互補你都說了,還有別的可能嗎?都給你說就飽啦!事實上,不同的組合滿足了不同的需求:

(1)兩個控制狂的組合:在對方身上「重溫」小時候被照顧的那種感覺。

(2)控制狂與叛逆者的組合:控制狂會被叛逆者的勇敢吸引,而叛逆者會被控制框的有秩序、有規劃吸引。另外,還有一種可能是,他們找和自己個性相反的人,是因為希望能「改變、扭轉」對方,或是希望這個頑固的自己,可以默默地被改變(許皓宜,2017)。

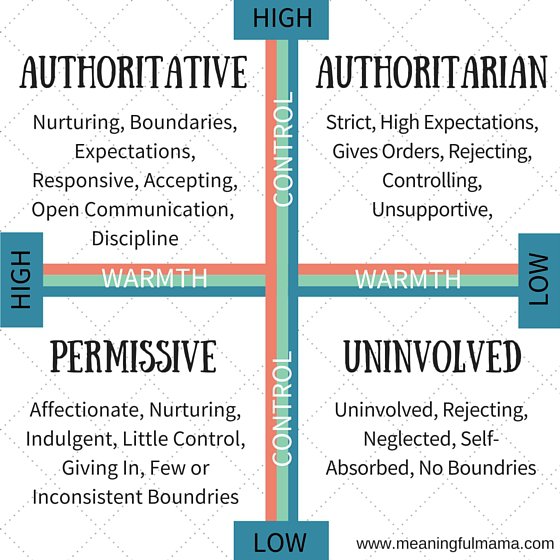

那麼,什麼是「怕失控」的家人呢?根據University of California, Berkeley 的Diana Baumrind(1971)經典教養理論,父母的管教方式可依據「行為控制」(Behaviouraal Control)與「溫暖支持程度」(Warmth, Supportiveness)的高低區分為下述四種:

1. 權威型(Authoritarian parents):

高度的行為控制,卻不給孩子關懷和回應。用老闆—員工的方式對待孩子,當孩子不符期待的時候,就會用處罰、把愛撤出的方式來對待孩子,卻不告訴孩子原因。

2. 威信型(Authoritative parents):

給予支持和溫暖,但同時也給予行為規範。會關心孩子的情緒,並且給予教導和回應,但同時也會很有彈性,孩子可以慢慢學會進行自我管理和調整。

3. 溺愛型(Permissive parents):

給孩子很多的關愛和回應,但卻不給行為的要求。把孩子當成老闆、事事順著孩子的意,也不給予任何的教導。

4. 放任型(Uninvolved parents):

不關愛也不管束的教養方式。放牛吃草,並且很少給予任何情緒的連結和支持,只給孩子錢和鑰匙,讓他自己「想辦法長大」。

控制狂情人可能來自於第一種權威性的家庭,在他們的成長經驗當中,失控是可怕的、只要「沒做好」就可能會被責罵,所以一方面他們努力維持自己「在白線以內不要超過」,一方面也控制自己身邊的人,透過這樣,他們才能夠感到「心安」——而在這些看似高壓的行為背後,他們其實有一種很深的哀傷:擔心自己作得不夠好的話,會被丟掉。

界限:課桌椅畫線法

「不過我也蠻好奇的,你怎麼會想要和一個像爸爸的人在一起?」結束會談之前,我稍微衡量了一下我們的關係,覺得應該可以問這個問題。她聽到的時候倒抽了一口氣,好像發現了什麼。

「我想要被照顧,而他剛好是那個很會照顧我的人。可是,我也想有一些自我決定的權力,畢竟我不是他的傀儡⋯⋯但每當我跟他說的時候,他就會說:好啊,你這麼不喜歡我管你,那我以後都不要管你了!」

沒錯,一個銅板不會響,每一個選擇和「控制狂情人」在一起的人,或許內心都有一塊想要被照顧的渴望。而當控制狂情人的控制行為被挑戰的時候,他又開始擔心失控,所以就會用這種「全有/全無」(all or none)的句子來勒索對方。尤其是當一個人童年長期被控制下來,潛意識會誤以為「控制就是一種愛」(王韋琇,2017)。

親密和依賴的平衡,往往是需要一輩子去學習的課題。有些時候他的越界和控制其實是一種好意(Cloud、Townsend,2001),但讓你有一種覺得被侵犯的感覺,適當的說出自己的需要是很重要的。如果你也困在這樣「要嘛就讓我控制你,不然就全部都不要」的全或無感情,或許可以試試看課桌椅畫線法:

(1)想像一下你們兩個人之間,有一條如國小共用課桌椅時,中間的白色粉筆線。

(2)當他開始越界,而且讓你感到不舒服、被控制的時候,要記得提醒他「我感覺不舒服」*。

(3)當他越界,可是是讓你覺得「被照顧」的時候,也要記得稱讚他,例如「像你這樣子做,我感到很窩心」。

事實上,我並不覺得控制是一個不好的行為,甚至每個人的身體裡都流著控制的血液,很多人也靠著自我的紀律、對自己的要求、完美主義等等,才能夠在事業上有所成功。但進入一段感情之後,就需要有所調整。就像是跳舞一樣,本來就有可能會踩到彼此的腳。當然,一開始的劃線可能並不容易,當你總是被踩到的時候,請記得下面兩件事情:喊痛,並為彼此留空。

註解

*如果你是長期被壓迫,很難為自己「發聲」的人,請參考周慕姿(2017)的《情緒勒索》一書,或參閱此份懶人包。

延伸閱讀

1. Baumrind, D. (1971)。 Current patterns of parental authority。Developmental psychology, 4(1p2),頁 1。

2. Cloud, H.、Townsend, J.(2001)。過猶不及--如何建立你的心理界線。台北市:道聲總經銷。

3. Gilbert, R.(2013)。Bowen家庭系統理論之八大概念:一種思考個人與團體的新方式(江文賢譯)。台灣:秀威資訊科技。

4. 王韋琇(2017)。 愛是深愛你的脆弱!心理學解析《格雷的五十道陰影:束縛》。 女人迷觀察家。取自 https://womany.net/read/article/12903

5. 周慕姿(2017)。情緒勒索:那些在伴侶、親子、職場間,最讓人窒息的相處。台灣:寶瓶文化 。

6. 岡田尊司(2017)。戀愛這種病:解讀自我與對方的人格,診斷愛情的現在與未來(張婷婷譯)。台灣:時報出版。

7. 許皓宜(2017)。即使家庭會傷人,愛依然存在:讓你沮喪的不是人生,而是你的焦慮。台灣:如何 。

8. 黃之盈(2016)。從此,不再複製父母婚姻:35種練習,揮別婚姻地雷,找回幸福。台灣:寶瓶文化。