想像一下,當你工作時,不需要進辦公室上班,能夠自行決定在家,或是在社區的共同辦公空間完成工作。這些地方,能提供你社群需求、支援工作所需的必要設施。

想像一下,當你工作時,能決定自己何時需要上班,用什麼型態賺取薪水;勞健保、勞退專戶不是綁在雇主那裡,而是可以隨身攜帶,不管長期、短期還是單次收入,薪水、福利直入個人帳戶,不會因為飛離組織,成為勞健保孤鳥。

想像一下,當你工作時,有個平台已經承載你具備的技術、能力與一路累積的作品,隨時協助你無縫媒合最佳所得的工作機會;或是定期為你盤點能提高所得,需要學習新技能的建議。

這樣的工作生態體系,並不是電影科幻片裡的虛構情節,已有一部分開始成形。

我們正乘上一艘安裝上風火輪的加速戰艦奔向科技未來。

問題是,人人都能跟得上嗎?

摩爾定律帶來爆炸性力量,資訊科技以每18~24個月,增加一倍運算力的姿態,不斷提升世界運轉的效率, 以今天的發展速度來看,21世紀的進步近乎於過去要花兩萬年才能累積出同樣的成果。

這類以指數型態倍數發展的新科技,出現在網路、感應器、人工智慧、基因學、數位醫學、奈米科技等,新應用每5到7年就能全球普及,帶動世界改變。

原本實體世界的資訊、消費、人際互動飛上雲端,解放了時間與空間的限制;機器人與自動化系統開始進入社會,成為職場中的新常態。

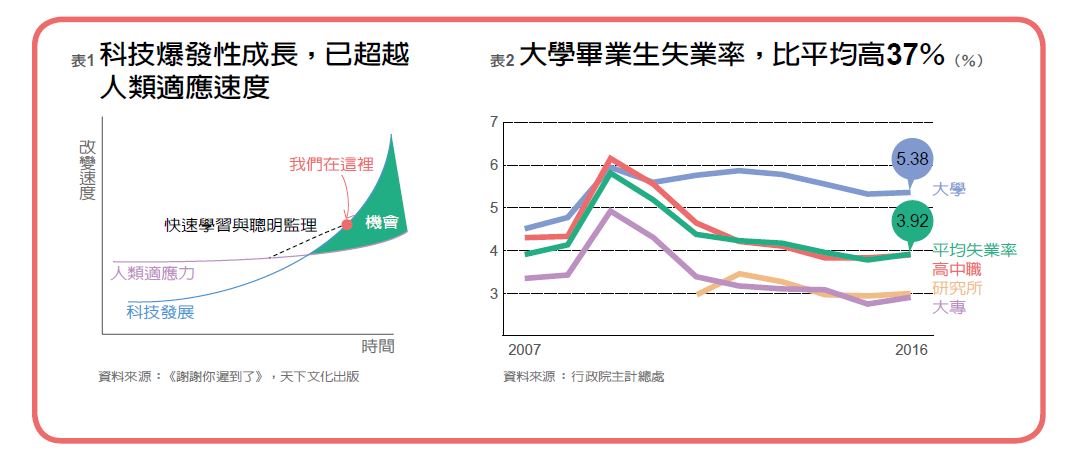

但人類適應新東西的能力即使再強,也需要10到15年的時間。當科技變化呈現加速度,已經超越人類適應的速度(表1),Google X實驗室主持人艾瑞克.泰勒(Eric Teller)明白指出,「大多數的人跟不上了。」必須更快學習,才能減少落差。

由科技驅動的新未來,讓所有正在工作中的人們,威脅、焦慮與日俱增。

威脅1〉高學歷高薪 神話破滅

根據英國財經雜誌經濟學人《Economist》報導,美國一份調查顯示,1982~2001年間,擁有大學學歷的人平均工資成長31%,高中學歷者沒有明顯變動;但接下來12年,大學畢業生薪水下降速度則超過了學歷沒有他們高的同齡人。

除了高薪消失的隱憂,台灣還浮現高學歷失業的窘況。最近10年,大學畢業生失業率與整體市場失業率脫鉤,緩步走揚;反倒是高中與專科畢業生的失業率尚且貼近總體走勢(表2)。

這雖然與台灣高等教育快速膨脹有關,但也顯示,一張高學歷文憑不再如同過去經驗,是擁有工作的保證書。

威脅2〉無就業漩渦擴大

世界進入「第四次工業革命」循環,行動網絡、雲端科技、大數據、物聯網等科技進步形成自動化的完美環境,人力需求減少;加上人工智慧(AI)技術抬頭,進一步促使工作機會大量流失。

世界經濟論壇(WEF)在《The Future of Jobs》報告中便預期,2015到2020年,全球將減少710萬個工作機會,第一波多數衝擊集中在行政工作與白領階級。

以台灣來說,近10年整體就業人口每年平均成長率約1%上下,2016年成長幅度甚至縮小至0.6%。

換句話說,未來即使經濟成長,但就業機會未必會跟著大幅增加,形同處於「無就業經濟成長」的漩渦。

威脅3〉全球人才相互排擠

因全球教育水準與通訊技術不斷改善,不僅勞力的藍領工作被外包,連像是電腦系統分析、軟體工程、數位繪圖、會計結帳、法律諮詢等需要高等學歷的白領工作也面臨相同處境。

別懷疑,你手上拿著的營運數據報告,有可能來自某個印度工程師的工作心血。

不只工作外包,微型跨國企業也紛紛崛起,像是專門經營線上訂房比價網站的HotelsCombined,2005年在澳洲成立時只是一個15人小團隊,現在則在全球設立六大據點。

CEO Hichame Assi指出,澳洲總部除了有研發團隊外,主要採取協調而非管理的方式進行全球布局,其中曼谷負責統籌資訊、API串接業務;巴賽隆納專注社群媒體的規劃、操作,其餘首爾、倫敦、杜拜、台北等,則落地處理區域行銷、業務工作。

全球化分工的結果,現在HotelsCombined用150人的團隊,就能做出一年1億美元(約台幣30.3億元)的大生意。

同樣的工作,不只要跟本地人競爭,還有全球人才虎視眈眈。

新經濟時代 人才反而更重要

難道,科技愈進步,愈把人推向就業的死胡同?答案正好相反。

美國前總總歐巴馬的經濟顧問拜倫.奧古斯特(Byron Auguste)曾指出:「在每一次重大經濟轉變中,總有一種新的資產類別,變成生產力,創造出財富與機會的基礎。」

奧古斯特是Opportunity@Work的創辦人,這個非營利社會組織,目標是讓每100萬個美國人,在未來10年「盡量發揮潛能工作、學習跟賺取薪水。」

奧古斯特認為,在農業經濟時代,資產是土地;在工業經濟時代,資產是工廠、設備等實質資產;在服務業經濟時代資產則是無形的,像是方法、設計、軟體與專利等。

隨著AI、機器人取代人們大部分的例行工作,人力資產中,關於天賦、思辨、同理心、創造力等將是下一波新經濟的重點。「我們必須聚焦於以投資人力資本為基礎的成長模式。」他提醒。

聚焦個人技能 而非現有工作

奧古斯特的觀察與WEF的《The Future of Jobs》報告觀點不謀而合,報告中指出,目前就讀小學的兒童,有65%未來要從事的將是目前還不存在的工作。

不存在的工作,沒有SOP,創新、想像,才能為自己創造出工作。

正如同估值在10億美金以上的獨角獸新創,往往具備超越常規發展規律、能呈現幾何倍數發展的爆發力而被稱為「指數型企業」;那麼,要成為未來搶手的「指數型人才」,可以怎麼做呢?

WEF建議,人力資源的提升,應著重在技能(Skill),而非工作(Job)本身(表3)。

「工作會消失,但學會運用知識的能力就能終身帶著走,」台大電機系教授、BoniO創新長葉丙成說,華人教育習慣先把學生準備好,再去上戰場;但現在環境變化太快,花好幾年學完的知識,並不一定符合職場工作需求。

在葉丙成的簡報課,他先讓學生直接面對真實世界挑戰,透過與NGO組織合作,實際製作運營簡報,「一定會搞砸,但沒關係,再調整、再出擊就可以。」

一堂課,除了學簡報技巧,更多的淬煉是解決問題、觀察需求、協同合作與判斷做決定的技能。

未來,不會有熱門工作,但有老闆最願意為你加薪的職業技能(表4),一旦你懂得愈多軟、硬技能,愈能隨時變化工作角色,成為指數型人才。

湯馬斯.佛里曼(Thomas L.Friedman)在他的新書《謝謝你遲到了》便提醒,現在中產階級的職業將同時被拉往四個方向,想在快速變化世界中成功,必須重新思考每一個方向需要哪些技能或態度,才能找到工作、保住工作,並在工作中成長、進步。

趨勢1〉跨界能力重視3R、4C

中產階級職業向上提升速度加快了。科技促成迭代創新步伐,快速往下個階段前進,作為其中的工作者,需要更多跨界職能的知識與教育,例如,未來一位成功的酪農業者,可能也必須是個敏捷的資料判讀專家,才能運營一個自動化牧場。

為了爭取計較好的工作機會,佛里曼認為將會需要更多的3R,讀(Reading)寫(Writing)算數(Arithmetic),和4C創造力(Creativity)、協同合作(Collabora-tion)溝通(Communication)與程式設計(Coding)能力。

趨勢2〉新舊融合 產業拚轉型

中產階級職業分裂程度更明顯了。佛里曼認為,每份工作需要以新科技融合原有產業知識的進階技能來帶動效率,市場也會對這些技能支付更高的報酬;相反的簡單的工作則被取代。

以零售業來說,光會賣東西已經不行,還要同時懂得線上、線下零售、運營的獨特Know-how,才有機會往上晉升,甚至成為企業轉型的關鍵人才;而零售業中較低階或重複的工作,則會向下拆解,交由只需最低工資的任何人或機器人。

電商教父91APP董事長何英圻便指出,現在市場極缺能為新零售打造新路徑的策略規劃顧問人才,這個工作身價不凡,「年薪上看200萬也不是問題」。

趨勢3〉終身學習 加速職場升級

中產階級職業被撤出的幅度更廣了。未來,會有更多機器人,或來自全球的好手一起競爭整份工作,或是更多工作內容。

佛里曼建議,工作者需要學習新技能或是社交技巧,透過終身學習,比其他人領先一步。

這項需求也讓教育翻轉,美國史丹佛大學提出「2025大學願景」的目標,就在打破傳統的大學學制,變身終身學習伙伴。

它重新設計學習模式,讓學生依據自己的生涯發展需求,隨時回來充電,以學習、體驗、運用、修正、再學習的方式,讓大學的學習可以是人生當中任何六年。

更有些新興的線上教育平台、線下自主學習市場,有愈來愈多接上時代地氣的課程。如Udacity、edX、Coursera等MOOC平台提供系統知識,而LearnUP、General Assembly等則專注在傳遞就業需要的專業新技能,甚至還能幫忙媒合最佳工作。

國內也有Hahow、天地人文創或推廣教育機構在經營線上、線下學習市場。你所要做的,就是建立自己的終身學習地圖。

趨勢4〉工作拆解快 機會更多元

中產階級職業向下拆解的情況更嚴重了。將工作拆解、外包的速度將更快,過時的速度也會超乎想像。佛里曼認為,這將導致需要在不同層面,持續尋找新利基、新機會的創業家思惟,才能開創新事物。

危機,通常也是轉機。科技發展雖然超越人們的適應力,還取代了部分工作,卻也為創業帶來絕佳機會。

以前需要大公司才能做到的事,現在個人、小團隊、或是微型跨國企業也能做。像是新工具讓設計、開發變容易,生產產品的隱形成本降低;網路應用讓行銷通路多元,利用Facebook、LINE、YouTube或部落格進行社群、自媒體行銷便宜又有效;而每天冒出新需求的小眾市場,因為大型業者服務不到,成了可以開疆闢土的新商機。

自創工作的趨勢,正在改變職場成功的定義。

個人工作者如網紅,成了新興熱門職業。知名Youtuber囧星人的說書訂閱,募資兩天就超過30萬元;以輕鬆有趣的英語教學受到歡迎的阿滴英文,也吸引超過10萬名Youtube追隨者,而付費頻道上的月訂閱金,累計已超過超過50萬元。

除了經營已久的網路名人,只要找到商業模式,素人也能變紅人。

帶著三歲小孩的單親EE媽,原本只能打工過生活,單月薪資不到2萬元,在加入母嬰電商MamiBuy培訓,成為媽媽網紅後,短短四個月的時間,每月收入突破六位數。

「從來沒想過可以這樣工作,」每天在家「上班」超過10小時的EE媽分享親子教養想法、傳遞單身媽媽也能樂觀生活的正向能量,吸引了7萬粉絲,搭配經過篩選的商品團購,讓她能一邊照顧小孩一邊有收入。

不到32歲的他們,找到成為指數型人才的方向,創造高於一般高階上班族的收入;如果他們當初選擇進入傳統大企業,或許還在22K、40K、50K打轉,即使花上20年時間,都未必有現在的成就。

服務多家公司 一人可賺兩倍薪

「一個人做一家公司的時代過去了。」台科大資管系特聘教授盧希鵬觀察,台灣進入少子化階段,雖然自動化、AI科技減少工作機會,卻剛好解決部分人力需求問題,但少掉的稅收,卻急需從改變工作定義,由「一個人服務多家公司,賺兩倍薪」的方向來因應,這也是指數型人才告別線性薪水,創造翻倍獲利的機會。

從人口結構來看,這個建議隱含新世代通向變形工作的可能性。

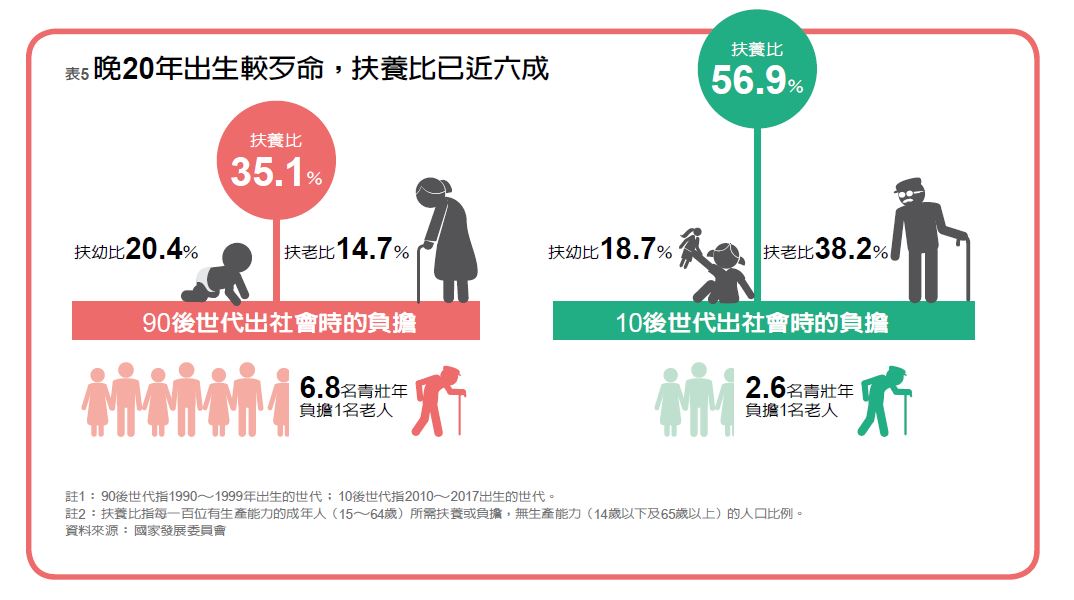

現在進入職場、1990年後出生的世代,平均每年約有32萬的人出生;但2010年後,台灣出生率大幅下降,最低只有16.7萬人,2010~2016年平均每年新生兒人數僅20萬。

想想看,十多年後,當10後世代進入社會成為職場新力軍,卻比現在整整少了10萬人、將近四成的就業新血,政府稅收來源減少;同時,老年人口比例卻從現在的10.9%攀升至24.4%,每個年輕人要擔起的扶養比負擔,更形嚴峻(表5)。

就業人數減少,導致稅收縮水;退休養老人數增加,政府財政支出勢必大增,唯有個人收入翻倍成長,整個社會才能負擔未來。

因此,單一工作到老的的型態將消失,取而代之的是多工、多職能的就業人生。

不管是直接受雇、固定或開放式就業、外包工作場所直接就業、派遣工作、自由混合工作者、多家合作企業等,「單一個人或單一團隊本身就像個元件,能跟不同公司連結,讓相同時間可以創造出兩倍以上的價值。」盧希鵬說。

多元工作選項成為趨勢,小至中國山東老農民,可以利用時差12小時優勢,在中午午休時間,為美東保全公司進行夜間保全的螢幕監視;大至團隊建立某種商業模型,24小時做全球生意。

「效率愈高的人,理應賺更高的薪水。」盧希鵬建議,個人重新定義工作的同時,組織也要重新思考組織型態、員工的工作單位時間是不是一定要以一月、一天計算?如果用小時、用分鐘來計算,又該怎麼運行。

不同國家、不同行業,就業機會、技能組合與招聘都正在劇烈顛覆,你準備好成為指數型人才了嗎?