(一)產生了「五個必然」

自從40年前在《聯合報》發表〈天下哪有白吃的午餐〉一文後,兩岸顯著的對比就更容易看清:大陸在改革開放中快速崛起,台灣在白吃午餐與內鬥討好中逐漸衰落。自從1996年台灣直選總統以來,最大的白吃午餐討好者與製造者,就是參選的政治人物與競選政見。選民在討好聲中模糊了判斷與是非,忘記了自己的原則與責任。這些慷他人之慨地提倡「新」白吃午餐者的特色是:

●以統獨、族群、正名、制憲等意識型態的議題,激化內部的分裂與少數人的情緒,來贏取選舉。

●再以國家資源、納稅人的錢以及政府舉債,不斷對特定團體、縣市、區域、年齡、產業……透過補助、獎勵、研發、施惠、公共建設等名目,製造出更多的官商勾結、地方勢力、各種財團,並且造成了獨佔與壟斷的既得利益者。

接著產生了五個必然:(1)從政者的「討好」替代了「求好」;(2)既得利益者的要求愈來愈大膽;(3)只要想出冠冕堂皇的計劃名稱,經費就可通行無阻;(4)正派經營的意志愈來愈弱;(5)財政赤字愈來愈不可收拾。在民粹籠罩下,台灣正站在慌張的十字路口。

(二)不確定的國內外大環境

1970~1980年代生命力旺盛的台灣小龍,已變成今天溫水中的青蛙,欲振乏力。這是一個傷感與沉痛的轉變。

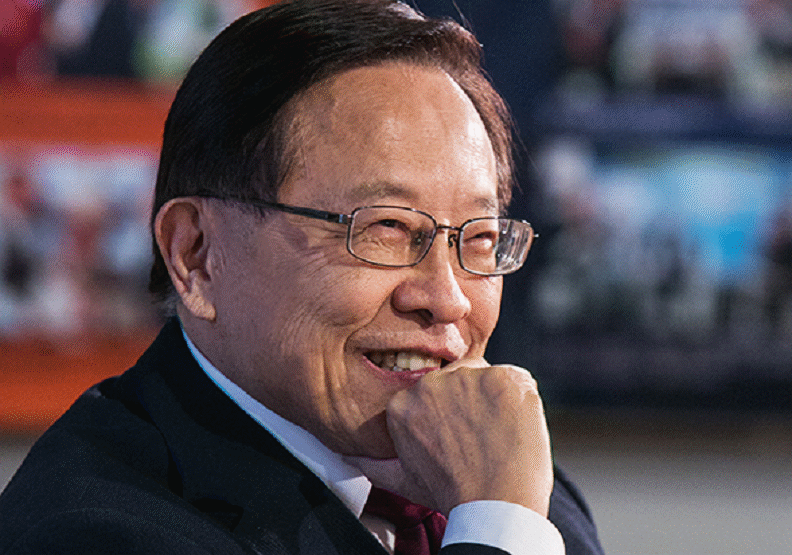

有識之士早就看到台灣一步一步地走到這個結局。我只是目擊及評論者之一。重讀這些年來語重心長及相互呼應與重覆的文章,只能說自己仍然沒有放棄做一個知識份子的言責。

1980年代末,台灣在浩浩蕩蕩的民主潮流中,沒有政變與流血,贏得了華人世界第一個走向民主國家的讚譽。

令人惋惜的是:除了「投票」的民主,其他的配套完全欠缺,造成了台灣民主根基未堅,民主傳統未建。在一波又一波的選舉中,以仇恨、對立、內鬥來贏取選票聲,「民粹」乘勢而起,「政治正確」替代了理性決策。放眼台灣,看到三個現象:

(1)「白吃午餐」持續擴大。

(2)「決策錯誤比貪污更可怕」的實例層出不窮。

(3)多數「新台灣人」的表現愈來愈走向明哲保身的小確幸。

(三)尋找翻轉的可能

幸虧台灣是衰,還沒有全垮;台灣是有病,還沒有進入太平間。53年前(1964)從助理教授開始教書,自後從未間斷探討一國經濟的盛衰、一個世代的教育發展、以及一個社會追求和平的重要。

在這本文集中,匯聚了這些年來的觀察,挑選了50多篇文章,從不同時間、不同層面、不同場景、不同的人物與他們的著作,聚焦於一個大哉問:如何凝聚與時俱進的、台灣需要的現代觀念:政黨與民主如何運作,政府應該如何有效治理,企業應該如何創新求變,人民應該如何自求多福?

如果這些論述真能感動有政治權力的人,以及握有選票的選民,那麼台灣可以東山再起,重振雄風。

這可以從「四不一沒有」啟動:

●不做虛報佳音的天使。

●不做財政赤字的聖誕老人。

●不做「民粹」下的順民。

●不在全球進步列車中脫班。

●沒有開放的兩岸,就沒有安定的台灣。

政府的領導人和握有權力的首長及民代要記住三個關鍵詞:

●它不是權力、名位、財勢。

●它是和平(兩岸)、開放(台灣)、幸福(人民)。

我們社會要對「五個沒有」明白在心:

●沒有開放,一切空轉。

●沒有經濟,一切空談。

●沒有教育,一切空白。

●沒有文明,一切空洞。

●沒有和平,一切落空。

(四)一線生機:「白吃午餐」心態稍改

2015年7月,遠見民調中心在「台灣民眾幸福感大調查」中,有一個重大發現:

「有人說國家應該承擔更多責任來照顧每個人的生活,也有人說個人應該承擔更多責任來照顧自己,您自己比較偏向哪一種?」結果是:回答個人盡更多責任有64.1%,接近2/3的受訪民眾認為:個人應當要盡更多的責任照顧自己。(參閱〈苦悶台灣出現奇蹟〉一文)。

此一民調終於使人樂觀地相信:多數的台灣人民接受了良好的教育,要自己建立幸福的家庭,也要善盡現代公民的責任。

對幾十年來「白吃午餐」態度的轉變,是在反映當前台灣的新民意:從多倚靠「政府」,轉變成多倚靠「自己」;這就刺激公共政策必須走向「開放台灣」:政府要興利、鬆綁、效率;民間要奮鬥、冒險、投資。

值得警覺的是:當人民要減少對政府的「白吃午餐」時,政府本身卻轉向人民來「白吃午餐」。最顯著的二個例子是:公教人員薪資一向偏低,不就是在占他們的便宜嗎?引起抗爭的調降公教人員退休年金等,不是在毀(悔)改政府的承諾嗎?

當多數民眾認為個人要多承擔責任時,改革藍圖的第一步就是:政府嚴格控制它的權責以及承諾:減少那隻「有形的手」來管制「無形的手」。政府要管得少,管得好;而不是愈管愈多,愈管愈糟。

(五)跳上「大陸肩」走出活路

太平洋夠大,可以容納二強:美國與中國,在國際競合中當美國缺席時,國際上出現了去「美國化」的耳語,歐洲傳出了中國將是明日世界「首席小提琴手」的聲音。8月下旬中美貿易戰前夕,美國財政部公布6月底中國大陸又成美國第一大債主,持有美債1.14兆美元。

我們站在中華民國自身利益立場,應當自信地提出:讓大陸的「和平崛起」變成「中華興起」──結合大陸、台灣、香港、澳門。在彼此平等、相互尊重的原則下,共同構建中華民族的興起。

台灣曾有過輝煌的經濟起飛,曾推動了華人世界第一個民主社會;但是20餘年來,跌跌撞撞,既自卑,又自負;想開放鬆綁,又膽小退縮,台灣像溫水中的青蛙已逐漸失去力道;陷入迷失與昏睡之中。

在兩岸對等、尊嚴、透明大原則下,台灣必須設法加快與大陸交流、合作、整合,讓「台灣蛙」再顯活力,跳上第二大經濟體的肩膀,登高望遠,看到各種機會;曲直向前,發展各種可能;進一步,結合「小而美」的台灣與「大而壯」的大陸,共同來「找到出路,走出活路。」

習近平:「深知世界上沒有免費的午餐」

這麼多年來,很少看到我們政府高層對「白吃午餐」的理念提出過重大的警惕,連「排富條款」與「使用者付費」都不敢多說。

大陸領導人習近平今年1月在達沃斯世界經濟論壇上,發表了受到高度讚賞的主題演說,其中有這幾句話:「千百年來,中華民族素以吃苦耐勞著名於世。中國人民深知,世界上沒有免費的午餐,中國是一個有著13億多人口的大國,想發展就要靠自己苦幹實幹。不能寄託於別人的恩賜,世界上也沒有誰有這樣的能力。」

大鍋飯下長大的這一代中共高層,能提出「沒有免費的午餐」,這真是刻骨銘心的反省。

在同一場演講中,習近平又宣示:「中國的大門對世界始終是打開的,不會關上。開著門,世界能夠進入中國,中國也才能走向世界。」

一海之隔的台灣與大陸,彼此的門是開著創造可能?還是關著阻擋機遇?