回台灣打瓊斯盃,純屬我生命中的一個意外,但是這個意外卻開啟我人生一連串的可能,成為我生命中一場重要的比賽。我在台灣出生,四歲去了美國,以為自己的人生將在美國渡過,我從沒預料自己會進入零售業,也不知道後來會被COSTCO派回台灣,當時的我也還不明白,因為瓊斯盃回台灣打球,對我的影響是那麼的大。

熱情是驅動一個人最大的力量

記得大三那年我剛重返籃球校隊,正在為自己能否留在校隊傷透腦筋時,有天學校球場上,來了一位自稱是《中國時報》體育線的記者大哥,興奮地問我:「你是台灣出生的?」我點了頭,他又問我:「你現在在NCAA打球?」我點頭,然後他說:

「你願意回台灣打瓊斯盃嗎?」我想了想,有點猶豫,但還是點了頭,雖然那時我還不清楚瓊斯盃是什麼。

過了一陣子,父親接到來自台灣的邀請,說是中華籃協希望邀請我回台灣參加瓊斯盃籃球賽,那天父親花了很多時間跟我分享小時候在台灣的種種,表示台灣是我們的故鄉,既然台灣需要我,不管我目前狀況如何,都應該要想辦法回去。

但對當時的我而言,大一就受傷,復健兩年,剛剛才傷癒復出的我,最重要的是不要再受傷,並且專心在校隊打出成績,穩住在球隊裡的位置。而台灣對我而言是個相對陌生的環境,而且我聽說瓊斯盃遇到的對手都是日本、韓國、菲律賓等亞洲的國家代表隊,一來會遭遇什麼對手我不熟悉,二來國家隊的對抗強度一定很高,對於一個人生地不熟的球員來說,不但要克服各種不適應,還必須面對許多球場上的不確定性,受傷的風險自然增加不少。

但我知道真正驅動一個球員的力量,就是熱情。因為這份熱情,站在球場上,挑戰再大,我都不怕;也因為熱情,我相信籃球是我人生最值得付出,也是最能帶出我潛能的運動。所以雖然有再次受傷的風險,雖然當時的我並不那麼適合跨海出賽,但是瓊斯盃這個名字在我心裡彷彿有一種莫名的吸引力,我想要在那個千里之外的球場上,盡自己的力量,打出一場好比賽。

回到台灣,很快我就開始與中華隊的球員一起練球,當時大家都對我的美式球風很感興趣,不過,我卻對他們的「台式球風」更有興趣。

不愧是代表台灣的國家隊,後場球員的技巧令我非常訝異,包括控球後衛的戰術組織、快攻時的速度推進,得分後衛與小前鋒不但身手靈活,並且往往有非常多樣的得分手段。而我的位置是大前鋒,也就是要在籃下爭搶籃板與防守禁區,是一個「苦工」的角色,他們對於我當苦工的打法覺得很新奇,都說是典型的美式「強力籃球」。

大家雖然來自不同的地方,但我很快感受到隊友們都是一群充滿熱情的籃球員,為了迎戰其他國家,我們心中的熱情彼此燃燒,立刻展開了「台美聯合」,把兩種球風的優點組合起來,認真地相信中華隊能在瓊斯盃裡,打出一個全新的局面。

記得那年,也就是第九屆瓊斯盃,因為我是半路殺出的程咬金,日本、韓國、菲律賓等宿敵對我並不了解,所以教練的戰略是以「美式球風」強攻禁區,先打亂他們的陣腳,等他們把注意力都放到禁區,縮小防守範圍時,再以後場驅動的「台式球風」主打外線;我則在中間策應,當好苦工,抓好籃板球。

教練的這個策略非常成功,這種進攻重心內外交替的戰法,讓日本隊與韓國隊防守上難以兼顧,使得中華隊的戰力得以淋漓盡致的發揮,於是我們一舉戰勝了日本隊與韓國隊,就在那一刻,我充分感受到瓊斯盃與NCAA不一樣的地方,因為它凝聚了好多人的情感,與一種國家榮譽的追求。

還好,當時因為第一次回台灣,大家不認識我,所以沒什麼人發現,受傷兩年沒有打球的我,右腿明顯比左腿細很多。當時中華體育館大爆滿,熱血澎湃的呼聲混和著我的心跳聲,直到現在都還讓我記憶猶新。

為更高的價值而戰

這次的瓊斯盃經驗,加深了我們心裡的熱情,但我也感受到如果今年我們靠著強力籃球的打法,讓日本和韓國難以招架,那麼這些球隊回去以後必定會想辦法加強訓練,突破這個劣勢,接下來的亞洲盃,以及來年的瓊斯盃,我們又能拿出什麼來迎敵?

若要維持這個得來不易的戰果,我知道我該做的,不只是設法打贏下一屆比賽;而是要改造整個賽局!於是,我開始規劃思考,如何把NCAA訓練球隊的整套方法搬回台灣,我們的目標不是只有一兩個強力球員,而是要讓中華隊下一次上場時,每個球員都能打出美式籃球的強度。就這樣,這次的瓊斯盃改變了我的行事曆,開啟了我接下來幾年,開學到美國念書,放暑假就回台灣打球的生涯。

美式籃球對於中鋒、大前鋒的要求,就是在禁區防守時要有很強的對抗性,進攻時要有足夠的爆發力,而要讓球員達到這樣的標準,沒有捷徑,靠的就是重量訓練。

當時中華隊的球員主要是以球技練習為主,不像NCAA除了球技的練習之外,還有完整的重量訓練課程,「強力籃球」只是結果,背後的原因就是重量訓練。

於是,我們一邊準備中華隊的下一場比賽,一邊開始把重量訓練帶進球隊,那時我把美式球隊的實作方式帶入中華隊,包括為每一個球員量身訂做訓練課程,也從美國進口專業的訓練器材,當時令大家嘖嘖稱奇的是一種外表類似超大桌球拍的訓練鞋,穿上它跑步時,能夠加強鍛鍊球員的腿部肌肉協調性,新奇的訓練方式,加上年輕不認輸的拚勁,讓大家都願意為著共同目標,也就是國家的榮譽而戰。我很喜歡團隊一起努力的這種感覺,當時一些很傑出的年輕球員,包括鄭志龍、周俊三、周海容等等,都在這樣的訓練下,實力突飛猛進,造就了我們那一代心目中,中華籃球隊的黃金年代。

兩年後的瓊斯盃,我們初步訓練有成,那時走上球場,穿上中華隊球衣,我知道,我們代表的已經不只是一場籃球比賽,而是為一個更大的價值而戰。那年,中華隊取得了很好的成績,贏了日本、韓國、菲律賓所有亞洲球隊,成為亞洲第一。

熱情,足以改變賽局。在這個比賽中,我們改變了別人對於台灣籃球實力的看法,打出了精彩的賽局。第二次的瓊斯盃,對我來說意義完全不同,中華隊戰勝了眾家強敵,成為亞洲第一,我深深感覺到一群有熱情、有夢想的球員,想為自己的國家爭取更高的榮譽,日日夜夜的努力,在場上奮不顧身的拚戰精神,而那個年輕的熱血在我的記憶裡依然鮮明,永遠不會忘記。

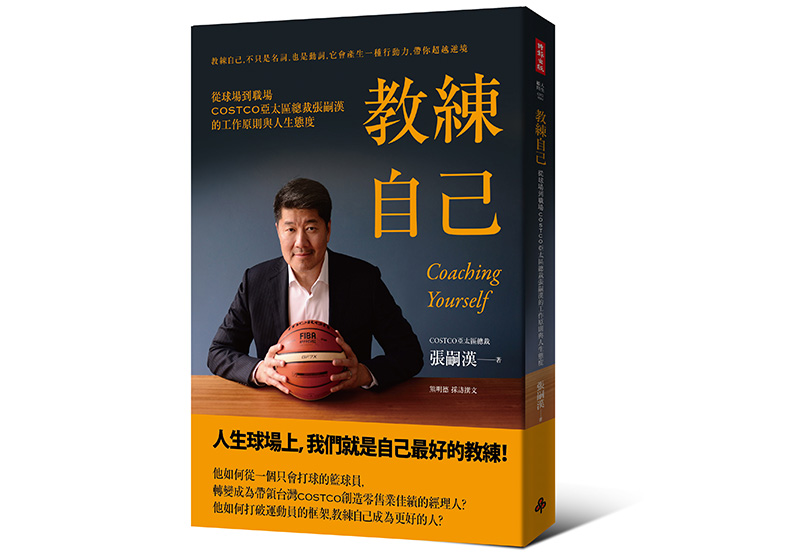

本文節錄自:《教練自己:從球場到職場COSTCO亞太區總裁張嗣漢的工作原則與人生態度》一書,張嗣漢著、熊明德採訪撰文,時報出版。