數學一直以來都被稱為科技之母,然而在台灣,卻成了拚成績的工具,只要考試一過,幾乎忘得一乾二淨,讓許多非工科的學生,對學數學的經驗都不是太好。

儘管2015年「國際數學與科學教育成就趨勢調查」(TIMSS)數據指出,台灣四年級學生,在全球近50個國家中,數學平均成就排名第四名;八年級(國二)學生,在38個國家中,甚至擠進前三名。但這亮眼成績的背後,卻藏著學生的無數辛酸與哀怨。根據同一份調查,台灣小四生對於數學的學習興趣,倒數第二,只贏過南韓,幾乎是厭惡等級;國二生的興趣,同樣敬陪末座。

「小四數學還算簡單,卻那麼討厭數學,表示台灣數學教學方式有問題,」國教院助理研究員鄭章華坦言。

死記硬背、考題難 只會消磨熱情

他分析,主要原因還是出在,過去能力導向的數學教學,學生都只是死記、硬背,根本搞不清楚數學對於生活的意義與用處。

另一方面,台灣數學考題太過難,且混合式題型都要用手算到尾,很容易錯,自然把學生學習成就消磨殆盡。

因此,新課綱強調素養導向,目的就是要讓數學不再只是考試工具,而是希望學生了解,數學對於生活的應用。

舉個例子,現行高中現場教數學的方式,是講完定義後,開始教學生如何算;但素養的教學方法,是要營造教學情境。比如說,「相關係數」不僅教定義,還必須給生活例子、教數學史,且拋出問題:「數學成績高的學生,物理成績也會好嗎?有相關聯嗎?」讓學生知道相關係數如何應用。

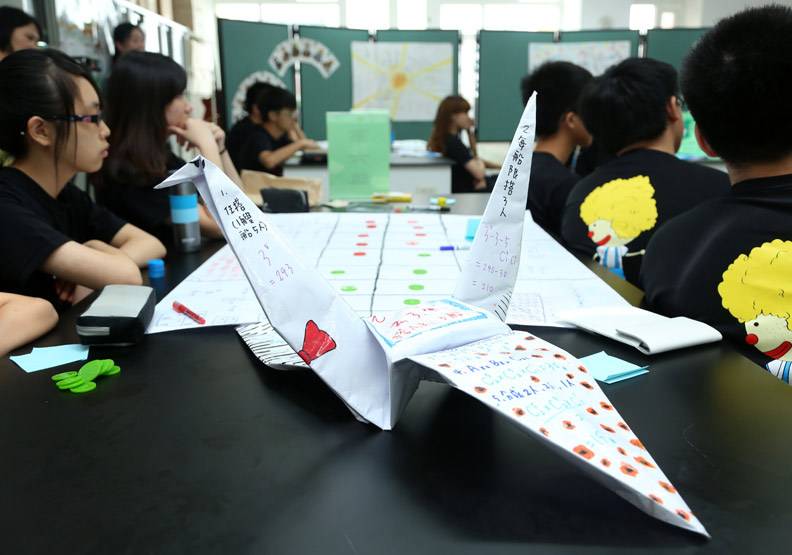

另外,以前國小教長方體、正方體時,僅是教長寬高、體積如何算;但素養導向教學方法,能舉辦包裝盒設計大賽,透過數學算術來設計包裝盒,讓小朋友了解,所背的公式能與生活這麼接近。

教學方式改變,考題也會跟著改變。鄭章華指出,考題也要跟著素養化,以前的考試方式,就是給你算試題,要你去算;但素養考卷,則要降低此種題型的比例。

他舉一個素養題型。如果世界上出現了一隻吸血鬼,假設他一個月僅會吸一個人的血,以此類推,全世界人口有70億人,請估算多少個月後,全世界的人都會變成吸血鬼?讓考題也能變得靈活有趣。

著重連貫與聚焦 各單元深入教學

新課綱的改變,還強調銜接。過去九年一貫教育,國中小與高中數學,幾乎不連貫。鄭章華坦言,曾有一位研修高中課綱的核心老師跟他說,高中生的數學需求,都是看大學需要什麼,很少看國中小進度。

這會造成嚴重的學習落差,導致學生學習出現斷層,接連受挫。很多學生明明國三數學還能考得不錯,怎會到了高一,很多單元都看不懂、學不會。

他分析,以空間概念來說,現在五、六年級都有教;然而,到了七、八年級卻又不提,九年級才又出現;上了高中後,難度立即跳至解析幾何,難以銜接。

因此,新課綱將著重連貫與聚焦,每個單元深入教學,不再讓學生手足無措。

在高中端,新課綱也將做大幅調整。雖現行課綱之下,高中生到了高二,分流為文組與自然組,然而,教學內容與使用課本卻一模一樣,差別只在某些單元,打雙圈的自然組要學,文組則可直接跳過。即便分組,也是分假的。

課綱研修委員、建國中學數學老師曾政清直言,自然組與文組的數學所需根本不同,商管與電機、設計與醫學等數學需求大相逕庭,但現在教學方式都還是跟著自然組走,文組幾乎遭到忽略。

也因此,新課綱中,高一不分組,但高二後就開始進行分軌分組,且所學內容將不再以自然組為主,「高中數學課本已分為A組與B組兩個不同的版本,替文組的學生量身訂做教學內容,」鄭章華解釋,到了高三,學生甚至可以依照自己未來想考的科系,選擇要不要針對數甲或數乙進行加深加廣,而那些想考中文系、英文系的學生,屬於低數學需求,高三可選擇不用再修數學。

擺脫舊思惟 開放使用計算機

最後,新課綱明訂,未來國高中數學教學,應導入計算機,讓很多老師擔心,會不會造成學生的數學能力降低?

曾政清指出,讓學生用計算機,是希望他們能從龐雜解題方式、公式背誦中解脫,原因是讓學生手算很多數據,反而會忽略數學背後的意義,又困在過去老舊的教學方法。

「世界上很多先進國家在數學教學上,計算機已使用得非常普遍,甚至有國外學者警告,台灣不能長期要學生背解題方式,不利未來學習,」他說。

也因此,新課綱實施後,高中學測、國中會考考題也將跟著改變,甚至可能允許學生帶計算機進入考場。鄭章華解釋,英國的中學會考與美國學術水準測驗考試,老早允許帶計算機進考場。

「計算機做為教學輔助,才能讓素養教學落實,」他說。總之,新課綱的變革,無疑要讓學生重新定義數學意義,了解數學之美,擺脫學習噩夢。