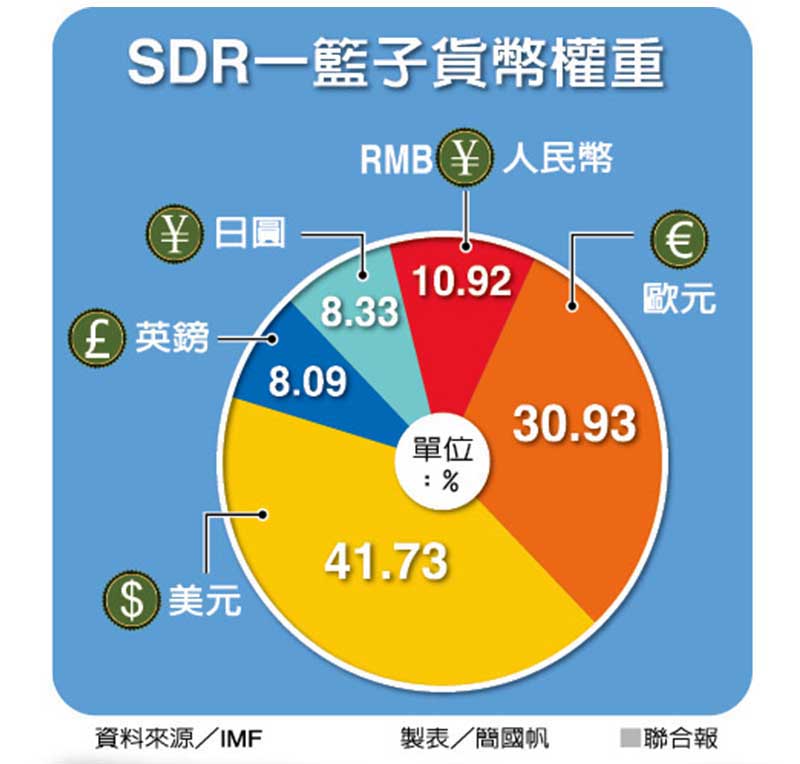

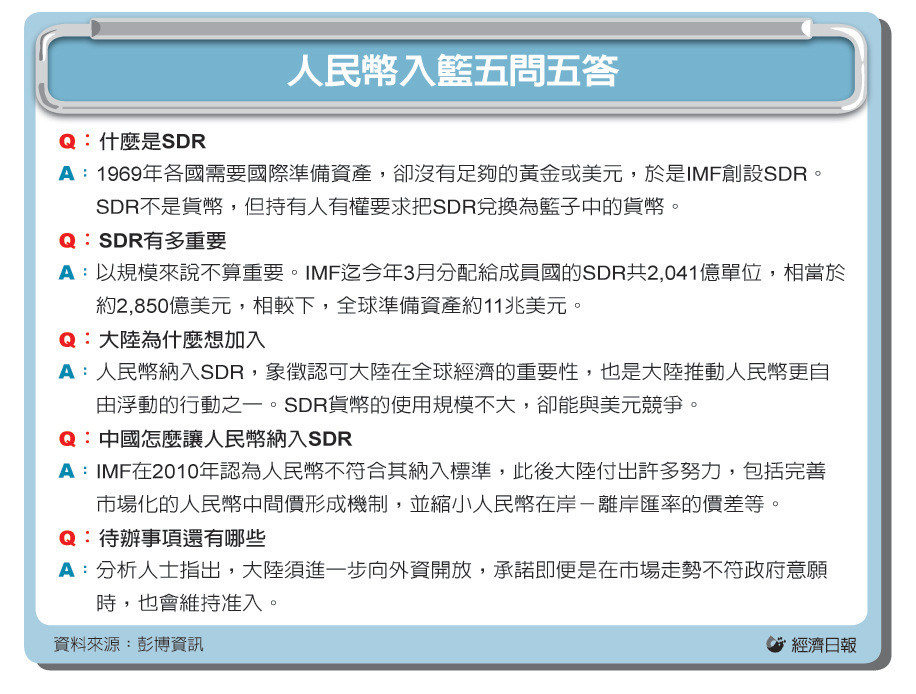

人民幣今(1)日正式加入國際貨幣基金組織(IMF)的特別提款權(SDR)貨幣籃子,且初始權重為10.92%,一舉超越日圓與英鎊,將緊隨美元和歐元,成為SDR第三大儲備貨幣。學者分析,這對人民幣國際化是重要里程碑,對鞏固香港為人民幣離岸中心,具有重大意義。

新浪財經報導,人民幣加入SDR後,代表國際社會對人民幣的認可,將提高人民幣的國際地位;同時,將有助於市場對於人民幣使用的信心,促進人民幣使用國際化。如此一來,全球投資者對人民幣的資產配置比率將會上升,最終促進國際貨幣體系的多元化。

中新社援引中銀香港副董事長兼總裁岳毅表示,隨著人民幣從國際支付貨幣、外匯交易貨幣發展成為國際儲備貨幣,外國央行將進一步增持人民幣外匯儲備,並帶動其他市場參與者投資人民幣資產,促進人民幣外匯交易、企業貸款、債券發行及貿易結算業務。香港作為全球離岸人民幣業務樞紐,必可從中受惠。

報導指出,人民幣「入籃」顯示中國大陸正式擁抱全球金融市場體系,將帶來四大「紅利」,包括人民幣匯率更加穩定,儲備貨幣地位升級;人民幣在國際上的需求穩步提升;金融機構國際業務空間更廣闊,以及人民幣國際化步伐整體加速。專家預估,未來五年內人民幣占全球準備貨幣的比重將與英鎊及日圓相當。

新華社分析,人民幣加入SDR後,短期內可增強全球對人民幣、大陸金融市場和大陸經濟的信心;長期有助於加快大陸金融市場改革,讓市場在金融資源配置中發揮更大作用,具體可體現在人民幣匯率改革、利率市場化、資本帳戶開放等。

IMF戰略、政策與檢查部主任蒂瓦裡表示,10月1日起,人民幣將被認可為「可自由使用的貨幣」(freely usable currency),這就意味著人民幣將在IMF有關交易中扮演核心角色,是大陸金融介入全球金融格局的重要里程碑。

蒂瓦裡說,人民幣納入SDR後,意味著人民幣享有準備貨幣的地位,同時大陸官方也有責任,在貨幣政策方面保持一致和協調的溝通;這席話暗示大陸的外匯改革已沒有回頭路。

瑞銀中國:提振人民幣資產需求

大陸官方預期,人民幣加入特別提款權(SDR)後,有助於提升人民幣在全球的話語權;但不少機構認為,加入SDR只是開始,未來人民幣資產的需求會增加多少,取決於大陸市場的資產保值、流動性、收益率及資產配置的均衡性。

瑞銀中國昨天發表最新研究報告指出,預計人民幣「入籃」可以提振人民幣資產需求,但幅度比較有限,且資本的雙向流動不會因此顯著改變。

報告認為,有鑒於海外投資者在大陸外匯市場參與度很低,且中短期內也沒有大幅增加參與度的動力,中短期內人民幣加入SDR,對在岸(大陸境內)人民幣匯率的影響微乎其微,長期而言也比較有限。

至於今年內人民幣對美元的變動,仍將取決於美元對其他貨幣的走勢,特別是在臨近美國聯準會下次升息的時間點時。瑞銀預計,人行會特別在美國大選前後,允許人民幣小幅貶值,但年底時應不會超過6.8元兌換1美元的大關。

民生證券研究院:人民幣匯率走勢勿過度樂觀

民生證券研究院指出,短期來看,對人民幣匯率的走勢不要過度樂觀,因為SDR的生效,並不代表著匯率只能升不能貶。

中期來看,人民幣兌美元年內不會貶破6.8元大關,整體貶值壓力可控,不用過度恐慌。未來人民幣是中間價與一籃子匯率兩條腿的匯率邏輯,預計中間價將更透明、更市場化的區間波動,讓一籃子匯率的重要性提升。

東方證券首席經濟學家邵宇也說,人民幣納入SDR後,對大陸A股短期的利多比較有限,影響將僅限於連帶效應。銀行預測,人民幣在全球儲備貨幣中的比重,預計在2020年達到7%,2025年有機會達到1成。

人民幣入籃/國際化代價 須痛苦改革

中國大陸人民幣於10月1日「入籃」,為人民幣「國際化」鋪路。由於目前人民幣占各國外匯存底的比重還低於加幣,在全球支付體系的比重也不到2%,專家指出,若人民幣要發揮更大的「國際化」潛力,大陸當局必須推動一系列痛苦的經濟、法制及政治改革,才能贏得國際投資人的信任。

經濟學家指出,人民幣「國際化」須與大陸金融改革及提升消費者購買力同步開展。滙豐銀行亞洲經濟研究主管范力民指出,在更長期間,大陸推廣人民幣將對全球經濟有利,因為這將能提升大陸的購買力及對外投資,「但絕非一蹴可及」。

世界銀行8月罕見地在大陸銷售一筆特別提款權(SDR)債券,這有助於大陸開放資本市場。

學者強調,人民幣若要發揮更大的國際化潛力,大陸當局還須承受一系列痛苦的經濟、法制及政治改革。

目前中國國內金融市場仍然太淺,且流動性不足、資金流動管制太嚴。債券市場必須持續發展,讓各國外匯存底經理人有足夠的籌碼可買。

去年陸股崩跌後政策頻頻失誤。政府限制大股東出售持股,重創市場信心,而人民幣意外貶值也使投資人飽受驚嚇。

經濟學家指出,大陸經濟力量可能持續提升,但若不進行廣泛的改革,將無法贏得外國投資人的信任。

(本文轉載自2016.10.1「聯合新聞網」,僅反映作者意見,不代表本社立場。)