1、你為什麼選擇這個系?

我讀中壢高中第三類組,但因為從小喜歡汽車,平時愛和爸爸一起研究重機跟汽車,在所有車款中,我最喜歡保時捷,經典的圓形頭燈和後置後驅設置(註:引擎放置在車尾,由後輪驅動整輛汽車),甩尾時非常帥氣。

講到汽車業,第一印象是「做黑手」,其實黑手一技在身,雖然辛苦卻有相對高報酬,能賺大錢。

考完學測後,我得知台北科技大學、虎尾科技大學和屏東科技大學都有車輛相關科系,其中,虎尾科技大學前身是雲林工專改制,工業相關類科是強項,所以選擇這間學校。

2、入學後發現與想像有何不同?

原以為科大有很多實習課,但大部分的實習課在高職就已經學過,大學還是以理論為主,理論課能幫助我們理解原理,尤其到大三「專題製作」時,學生都要做出一台電動車,以前所學的動力來源、輪胎傾角設計、轉向會在此時派上用場,低年級要好好學,才不會書到用時方恨少。

一年級課程以基礎微積分、物理、化學為主,對高中生來說較好上手;二年級開始,比較多實習課,如車輛概論、汽車底盤原理、汽車引擎原理、車輛行銷管理等課程,很多時候要去請教技優生。

電動車引領未來新潮流

3、你印象最深刻的課程是?

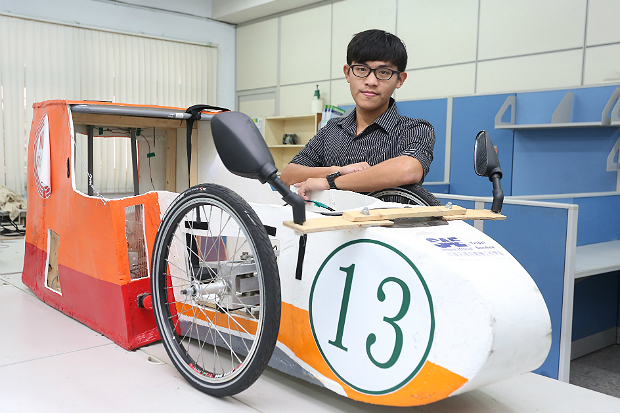

大三有一整年的專題製作課,系上的傳統是參加電動車比賽。每八人一組,分為車架、轉向、車殼跟傳動馬達四部分,挑戰在於用現有材料,如腳踏車零件、煞車系統和輪胎做出一台車,還要讓它跑得快,最快時速到40~50公里。

這次我們還嘗試加入創意:採用3D列印出一整台車殼,有別於以往材質使用碳纖維布,3D列印可以印出硬度高、又環保的PVC塑料材質車殼。

這個專題結束後,我預計考取電動車相關執照,從事車輛結構或動力研發工作。

電動車與汽車最大的差別是動力改變,引擎可能被電池取代,但基本的車輛底盤、轉向、車殼結構的原理不會有太大變化,這就是我們的優勢。

4、最有啟發/收穫的一件事?

大二時有一門汽車引擎實習課,還沒上課時我非常興奮,居然有機會可以拆引擎!實作時卻大受打擊,這比想像中困難很多。前半學期講解原理、拆解引擎,後半學期再嘗試組裝回去,看似簡單,組裝時就會發現很多眉角,像是辛苦裝好後卻發現無法運轉,或噪音過大,就要一步步回頭推理、檢查,是哪裡出了問題,該怎麼解決?最後組裝成功,帶來很大的成就感。

我從中了解到汽車是機電整合的結果,是一門非常精細的專業,各部分緊密配合,車輛機械與電學都要學習,必須懂機械原理,也要對電路板、電學有所研究。