(一)君子科學家,奠定台灣半導體產業基礎

在台灣半導體奇蹟的功勞簿上,要排列功臣,史欽泰博士理應排在很前面。他長年在幕後擘劃,沉穩務實,是台灣半導體產業一位重要的先鋒與奠基者。像晶片中的奈米線路,他幾乎無所不在,也不可或缺。

正因如此,當「遠見全球華人高峰論壇」自2019年起,將原本表彰企業倫理與社會責任的「君子企業家獎」,擴展設立「君子科學家獎」時,我們特別期許這個獎項能表彰那些不僅有卓越學術成就,更懷抱對人類福祉與社會進步深切關懷的科學家。史欽泰正是這樣的楷模,他以深厚的專業技術、對國家科技發展的長期投入,尤其在培育人才、奠定產業基礎上的卓越貢獻,榮獲2024年「君子科學家獎」,可謂實至名歸,亦是值得這個時代學習的典範。

1976年,年僅30歲的史欽泰,在獲得美國普林斯頓大學電機博士學位、進入美國科技公司任職之際,毅然放棄美國工作,返台投入「電子積體電路技術發展計畫」,期間曾擔任製程小組的領隊,赴美國RCA公司學習並引進積體電路技術;更在工研院建構出台灣第一座半導體示範工廠,良率甚至超越美國原廠。當時,RCA有意收購這座工廠,史欽泰堅決表示:「如果把工廠賣給RCA,豈不是將過去努力白白糟蹋?」這個決定,守住了台灣自主發展半導體產業的關鍵契機。

此後的歲月,以工研院為平台,聯華電子、台積電、世界先進等衍生企業相繼創立,史欽泰皆親身參與技術孵育、組織設計與關鍵人才的推薦。若沒有他,許多決策與布局將難以成形。工研院也在他領導下,從「產業先鋒」轉型為「創新型知識寶庫」,包含推動「開放實驗室」等政策,鼓勵創新、分享資源,使其成為驅動台灣經濟轉型、培育高科技人才的引擎。正如另一位關鍵人物胡定華先生的評價:「史欽泰是真正帶兵領將、創造契機的人。」

更令人欽佩的是,史先生從未被高薪吸引,進入任何一家可以立即致富的民營企業任職,而是選擇留在清高的工研院與教育現場,終身致力於打造台灣產業的競爭力。

(二)「和平晶片」的提示,鼓舞每一個世代

史欽泰曾說:

.創新,才能創造價值。

.誠信,才能聚集眾人的智慧。

.分享,才能經濟繁榮、社會進步。

這三句話,不僅是他一生的寫照,更應成為我們社會的共識。

當地緣政治動盪、技術競爭升溫,台灣要持續站穩世界的核心,不能只是靠製程微縮與產能提升,更要有一群像史欽泰這樣的人─無私奉獻、不爭功名、堅持價值,並樂於成全他人。

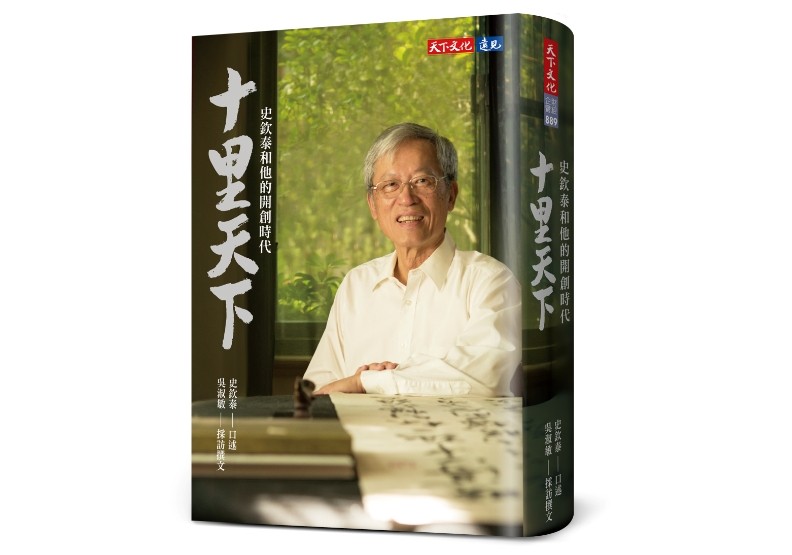

這本由史欽泰親自口述、文史作家吳淑敏撰寫的《十里天下:史欽泰和他的開創時代》,是台灣精神的縮影。它記錄了一位技術專才如何用專業技術開創新境界,正如兩位作者選用這本書書名的深意:「這小小的地理範圍,沒有限制他的心,攜手一代代人才在此築夢,開創了科技界競逐國際的大好天下。」

史欽泰的典範及「和平晶片」的提示,鼓舞每一位,都能開創自己的「十里」,也都能在自己的崗位上,構築下一個世代的「和平」。

史欽泰的重要觀點

.談選擇:「人生如棋,落子無回」,重要的是你的選擇。沒什麼好後悔的,後悔是愚笨的人才做的事,因為從錯誤的選擇中,學習增加後面選擇的能力,當作功課才是對的。

.談創新:轉到新領域、轉變商業模式,需要的人才和資源都是不一樣;換句話說,開放式創新就是平衡內外,創造出自己原來沒有的資源。

.談誠信:只有創新,沒有誠信是不行的。誠信用加法,一點一滴地累積,在每件事上都要有誠信。分享是乘法,在巨人的肩膀上創造價值。做事用減法,不要同時想做很多事。

.談分享:推開實驗室大門,把能力、技術、資源和大家分享,變成「開放的知識寶庫」。這意味著,工研院將從產業的引領者,變身為帶動更多產業發展的平台。

.談團隊:我推動工作,不喜歡用自己的意志去推動,人有被尊重和參與感的需要,我喜歡每個人都能參與,沒有人覺得自己不重要。

2024遠見高峰會君子科學家演講

史欽泰:創新、誠信、分享,是我一輩子的信念

2019年,遠見高峰會「君子企業家獎」擴大到科學家,首度頒發「君子科學家獎」(得主為中研院院士錢煦);2024年獲獎者則為國立清華大學榮譽講座教授史欽泰。他受獎後親自發表演說,以下為精采摘錄。

我做過的工作其實不多,就兩個工作(工研院、清華大學),但這兩個都是我這一輩子最喜歡的工作,也是兩個最好的機構。也因此,我今天能有機會站在這裡。

從年輕時,就參與台灣被世界看到的一個過程。這裡頭,有著太多人的努力貢獻,才能把我們心目中的寶島,變成今天像一顆閃亮的鑽石。

我是戰後嬰兒潮第一代、1946年出生。這個時間點很有趣,隔年(1947年)「半導體」這個傳奇就被發明出來了。我因此發現,這輩子就跟著這個傳奇一起成長。

1976年3月3日,我加入工研院。兩天後,工研院便與RCA簽訂「CMOS積體電路技術移轉」合約;同年4月,第一批工程師赴美受訓。台灣半導體自此開始,所以,我把1976年當成台灣矽島啟程的第一年。

台灣半導體成就,是集眾人之力促成

之後,聯電、台積電先後成立,隨著IC產業初步形成,工研院策略性退出示範工廠的生產與行銷,轉型成研究實驗室。1988年,衍生台灣光罩服務IC產業快速成長。

回首台灣半導體發展過程,從無到有,一開始都沒做過,但許多「小成功」累積了我們的信心;因為吸引人才回台,有了科學園區,加上產業良性競爭,才能累積為目前的成長。當然,重要的是人才培育,沒有人才,就不能做事。

所以,台灣在半導體業、科技業的成功,並非偶然,而是所有人共同努力促成。

資訊電子產業撐起台灣過去50年的經濟奇蹟,半導體更是關鍵核心,未來發展仍將面對AI、地緣政治、保護主義等不同挑戰。

台灣產業經歷不同階段轉型,包括勞力、資本、技術密集、自動化、數位化及智慧化,這顯示轉型只是過程,不是終點,更是沒有盡頭的挑戰。如今,我們要重視人才、教育,珍惜已有的自由民主,邁向富而好禮的社會與未來。

我一輩子在工研院,不管是到學校或企業,都發現創新、誠信、分享這三大核心精神。創新要不斷地自強不息、創造價值,誠信是合作的重要基礎,「分享」更重要。畢竟,能夠分享,社會、世界才能共同進步。(遠見編輯部整理)