有廣達金孫之稱的「達明機器人」(4585)即將於9月26日上市,在機器人熱潮助攻下,吸引逾80萬人搶進抽籤,吸金1980億元,一舉刷新2025年新股紀錄。過去達明受到市場矚目原因,在於輝達黃仁勳大力宣傳的數位孿生平台Omniverse,達明就是重要伙伴之一。如今,他們如何秀自身實力?《遠見》在上市前夕,不僅造訪達明龜山總部,一窺神秘的人形機器人實驗室,也專訪了解這檔快速崛起的MIT機器人新秀,上市後的下一步為何?

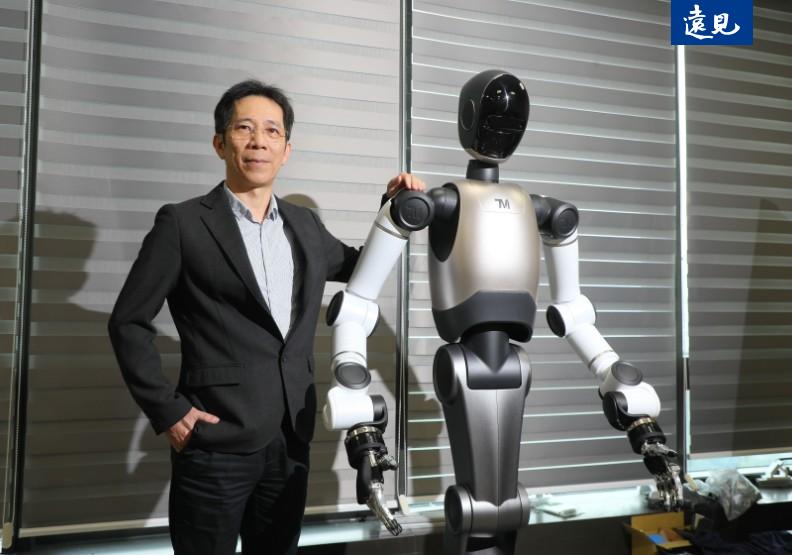

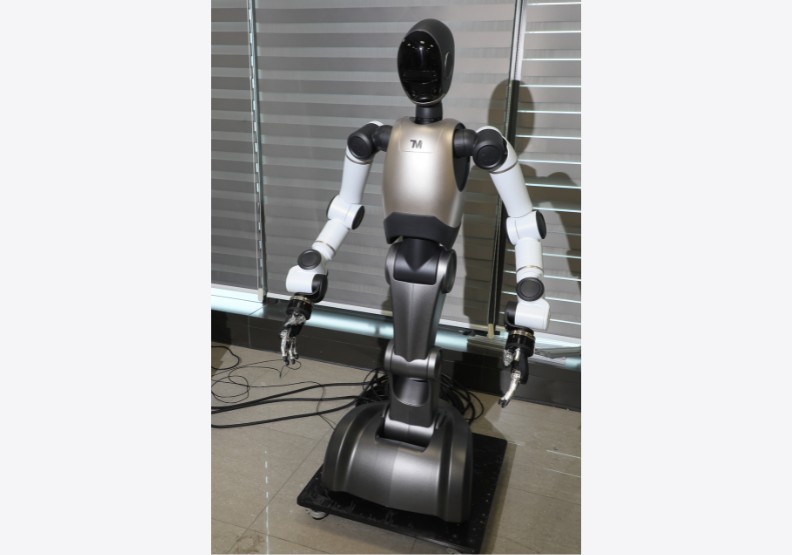

身長約170公分,雙臂垂落及膝,通體是科技感的銀黑色,襯托出手臂的銀白外殼更加亮眼。這是代工大廠廣達的金孫「達明機器人」,於9月初首度亮相的第一台類人形機器人「TM Xplore I 」。

從跳脫業界框架,特立獨行挑戰「眼+手」的協作型手臂,到推出輪足類人形機器人,十年晃眼而過,達明寫下眾多亮眼成績,更即將於9月底風光上市。好消息紛至沓來,現有總部辦公大樓與工廠一旁,專屬於達明的嶄新大樓即將於2026年落成。

在上市前夕,《遠見》記者走訪龜山總部,一窺人形機器人的神秘實驗室,回顧十年修煉出「人形」的歷練,也揭秘達明上市後的下一步雄心壯志。

沿用「手眼整合」經驗,搶攻類人形市場

故事要說回2015年的日本國際機器人展,達明帶著業界首創、內建視覺的協作型手臂初試啼聲,立刻引發市場震撼。

當時,業界主流是將手臂與視覺系統分開採購,再由系統整合商串接。「那就像『瞎子背瘸腿』過河。」達明機器人營運長黃識忠以生動的譬喻直指其中困境,「視覺(瘸腿)看得到方向,但無法行動;手臂(瞎子)能動,卻看不見目標。」兩者之間靠著微弱的信號溝通,不僅整合耗時,出了問題更是責任難清。

因此,達明從創始便堅持「手眼協調」的原生整合,將感測器、攝影機與AI視覺演算法直接內建於手臂中。這套的完整解決方案,可改善當時市場最根本的痛點。客戶不再需要複雜的二次開發、複雜耗時的校正,就能達到瑕疵檢測、條碼讀取、精準定位等功能。

(延伸閱讀:抽中賺43萬?達明今開放申購,被黃仁勳點名過潛力多大? )

黃識忠笑說,如果以功能判斷,達明的單臂機器手臂其實就是「小支的人形機器人」,具備視覺感知、抓取能力,結合自主移動載具(AMR),也就有了移動能力。

由此可見,相較於無中生有,挑戰人形的機器人企業,達明具有過往打造協作型手臂、工廠部署的深厚經驗,更不用說與客戶長期合作的信任。不過,即便有著十多年的歷練,要從手臂「進化」到捏出人形,仍非易事。

例如,TM Xplore I搭載的機器手臂,自由度從傳統的六軸提升至七軸,若算上機器人軀幹的控制器與感測器,全身的關節模組超過20個,「(和機器手臂相比)關節增加四倍,複雜度與難度也幾乎是大增四倍。」

研發機器人「大腦」,以雙軌平台落地

儘管困難重重,達明並不打算止步於手臂、眼睛與軀幹。針對有如「機器人大腦」的「視覺─語言─行動」(Vision Language Action, VLA)模型,達明也正與伙伴共同研發。

「過去的AI,讓機器人學會了看貓、看狗,但仍停留在辨識。」黃識忠解釋,VLA模型的出現,讓機器人開始具備理解、行動的能力。達明透過開源模型與訓練平台,結合自身專業領域知識(domain know─how),期待研發出專屬的基礎模型。

這是機器人邁向自主化(Autonomy)的第一步,也與當前崛起的「實體AI」(Physical AI)浪潮息息相關。

說到實體AI,最常被提起的就是人形機器人,然而,廣達董事長林百里其實就說過,人形機器人CP值並不高,不禁讓人好奇「TM Xplore I 」所為何來?

「我們注意到,半導體和電子業仍有高達50%的自動化缺口,傳統機器手臂無法解決。」這些任務往往需要雙手協作、更細膩的力道控制與更高的移動彈性。不僅如此,黃識忠說明,達明的AI軟體平台可通用於機器手臂與雙臂人形機器人,「這也讓達明擁有兩個AI技術的出海口。」

再度瞄準市場需求,達明將火力集中在兩個投報率(ROI)最高的領域,包括工廠、倉儲、物流等。他們的策略,並非打造一台無所不能的通用機器人,而是根據特定場景,發展出如品檢機器人、晶圓搬運機器人等「專業型機器人」

相較之下,黃識忠直言,家庭應用實非類人型機器人優先的場域。「你不會為了一週摺兩次衣服,就買一台昂貴的機器人。」更何況,家庭場域還將涉及複雜的隱私問題。

打造產學研平台,助MIT機器人「長智慧」

打造一個軟硬整合的機器人平台,不僅是達明自身的護城河,更承載著打造台灣AI生態系的願景。尤其在當前機器人應用百家爭鳴的時代,「這個智慧是長在別的國家的機器人身上,還是在台灣的機器人上?」

達明的目標,是讓這個平台成為台灣學研界的MIT(Made in Taiwan)AI載體。透過與台清交成等頂尖學府及工研院合作,達明希望匯聚台灣豐沛的研發能量,共同為機器人注入更聰明的「台灣智慧」。