▋福島災後首見!日本重啟核能大計,新反應爐引震撼

▋中國砸逾600億成立國家級公司,核融合技術大戰會超車美國?

▋台版CBAM上路倒數!2026試行、2027開徵,水泥鋼鐵業首當其衝

福島災後首見!日本重啟核能大計,新反應爐引震撼

日本關西電力公司宣布,擬在福井縣的美濱發電廠興建一座新核反應爐,並開始對其進行調查,打算取代現有設施。該決定是2011年東日本大地震引發東京電力福島核電廠爐心熔毀事故後,日本首度採取具體步驟興建新核反應爐。

CNN分析,日本目前仍高度仰賴化石燃料進口,政府希望核能可為國家能源安全做出更多貢獻。關西電力公司是該國目前營運中反應爐數量最多的核電廠營運商。該公司表示,調查將聚焦在地形、地質,也會包括和當地居民的溝通。

關西電力核能部門表示,考量成本效益、電廠營運和新法規,SRZ-1200先進輕水反應爐是最實際的選擇,資金將從債券、貸款或其他適當方式募集。

該公司從2010年11月以來,一直在分析美濱一號機的替代計畫,但受到2011福島核災影響,後續研究戛然而止。2015年,關西電力決定退役美濱一號機、二號機。

日本經濟產業大臣武藤容治指出,有鑒於未來核能供電可能大幅減少,有必要在確保安全,並獲得當地理解的前提下,透過次世代反應爐重建,確保脫碳電力的來源。

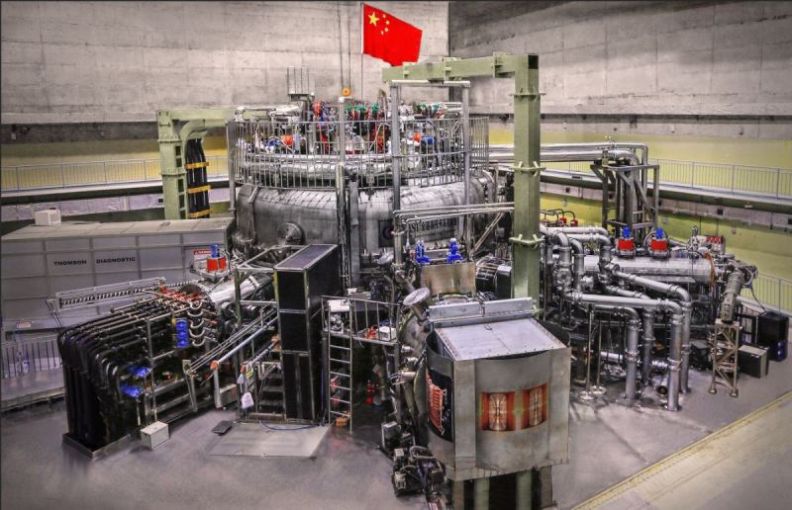

中國砸逾600億成立國家級公司,核融合技術大戰會超車美國?

美中貿易戰,如今已衍生能源戰,而核融合(nuclear fusion)領域,就被兩國寄予厚望。最新的進展是,中國第一家國有核融合企業——中核聚變能源有限公司(China Fusion Energy)7月24日在上海揭牌成立,註冊資本額達人民幣150億元(約合新台幣618億元)。該公司的定位是,驅動中國核融合工程、商業化的創新,並負責開發技術研究、資本營運平台。

《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)分析,中國強大的工業基礎,可能使其新興核融合能源發展比對手「更快、更有效攀爬學習曲線」,而且中國在薄膜加工、大型金屬合金結構和電力電子方面的工業實力,為建立核融合領域上游供應鏈奠定基礎。

今年3月,中國的一個核融合團隊,就在關鍵技術「高溫超導托卡馬克」(High-Temperature Superconducting Tokamak)取得突破,並超車美國。它是一種利用高溫超導磁體建造的核融合反應器,是當前最具潛力的核融合發電裝置之一。

新華社指出,上海能量奇點公司(Energy Singularity)磁體就超越麻省理工學院和美國Commonwealth Fusion Systems(以下簡稱CFS)先前創下的紀錄。該公司宣布,2027年以前會完成下一代托卡馬克裝置,目標實現十倍的能量增益,是核融合商業可行性的關鍵里程碑。

然而,這並不代表美國已在這場核融合技術大戰敗陣。根據核融合產業協會(Fusion Industry Association)統計,全球至少有45家私營公司正在開發商業核融合技術,共募集超過70億美元,主要來自私人資金。其中,CFS就在募資上一馬當先,目前已超過20億美元,超過任何競爭對手,預估在2027年就能首度實現「淨能量生產」,並計畫在2030年代初期把電力送入電網。

《時代雜誌》指出,科學界一直高度關注CFS的技術創新,即使用一種可以產生強大磁場的高溫超導帶。但該公司的成功是技術創新與注重商業速度的結合。為了解決勞動力短缺,CFS從相關領域廣泛招聘人才,不只是侷限在物理學博士。而且CFS還調整發展藍圖、供應鏈,以適應市場上容易改造的產品,而非從零開始建造。

無論這場核融合技術大戰鹿死誰手,《時代雜誌》指出,人們很容易被核融合能源可為世界帶來什麼的烏托邦願景所吸引。一旦完全實現,此技術將可為全球提供廉價、無限的清潔能源。更有核融合的支持者表示,它可以緩解衝突,創造更和平的世界,更能幫助緩解氣候變遷。

但《時代雜誌》也強調,技術轉變很少如此單純。翻開歷史,新的能源來源歷來會顛覆現有的權力結構,製造贏家和輸家,並產生影響各行各業、國家不可預見的後果。

可以確定的是,過去長期在核能技術領先的美國,如今已對中國充滿警戒,正如維吉尼亞州民主黨參議員華納(Mark Warner)所言,「中國是一個擁有非凡主動性的國家,在一個又一個領域裡,中國都提前投資。」如果中國在核融合商業化做得比美國更好,地緣政治將因此顯著改變。

台版CBAM上路倒數!2026試行、2027開徵,水泥鋼鐵業首當其衝

全球多個主要經濟體,包括歐盟、英國和美國,陸續提出了各自的碳邊境調整機制(CBAM)草案,引發國內水泥與鋼鐵業高度關注。環境部24日表示,已與經濟部、經貿談判辦公室及相關產業公會進行協商,預計在2026年上半年完成台灣版CBAM的試行法規制定,並於2027年第一季正式要求企業申報2026年的碳排放量,標誌著「台版CBAM」的正式啟動。

首波將要求試申報的對象是水泥和鋼鐵產業。在水泥業方面,列管產品包括水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥,以及經鍛燒的高嶺土或其他高嶺土質黏土等六大類。水泥公會已表示願意配合申報國內產品的碳排放強度,以協助建立與進口產品並行的試申報制度。此外,環境部在7月底與鋼鐵公會溝通列管產品和碳排放計算範圍,並邀請主要的水泥及鋼鐵進口商公會,討論試申報細節及進口抵扣機制。

對於產業界最關心的「國內已繳碳費是否能抵扣CBAM費用」問題,環境部次長施文真強調,將待歐盟年底訂定全球通用規則後,由環境部、經濟部及產業代表與歐盟進行細部協商,以確保不會出現重複繳費的情況。

在國際層面,英國稅務及海關總署已於今年4月發布CBAM草案,並在6月召開了首次利害關係人會議。歐盟理事會與歐洲議會則在6月通過了CBAM的簡化措施,對每筆進口50噸以下產品設定了豁免門檻,並於7月提出了包含下游產品擴容、反規避機制健全及電力碳排計算明確化等三大修訂方向,預計在第四季提出法案。美國參議院也在4月提出了「外國汙染費用法案」(FPFA)。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示,國際CBAM制度複雜且不斷演變,台灣必須持續參與並提出意見,以確保國內產業在全球碳定價的浪潮中保持競爭力。