公視、文化部預算被砍引爭議,有誰被砍?為何「要飯說」引發業界激烈反應?再往問題核心看,政府為何要補助文創產業?扶植多年成果不夠好,是否應該就此放手,恪守比較利益原則,同時避免補貼扭曲市場機制?《遠見》找上發表聲明的產業協會、肩負投資文創內容的文策院、實際擔綱文化黑潮計畫的評審、出面喊話的小說家、參與連署的漫畫家、提出刪減預算的立法委員,釐清各方說法,並從中尋找交集與無法交集之處。

事件緣由:藍委提案砍公視和文化部預算,業界激烈反應

2025年1月,中央政府總預算案正在立法院審議階段,幾項和文創產業有關、涉及文化部的提案引發激烈反彈。

・國民黨立委陳玉珍以公視「長年自願成為單一政黨的鷹犬」為由,提案全數刪除文化部「影視及流行音樂推動與輔導」的23億元捐助

・國民黨立委陳玉珍針對文化部「匯聚臺流文化黑潮」(下稱文化黑潮)計畫能否發揮成效有疑慮,共提與刪除預算有關的五案,影響文化黑潮計畫中的13.5億預算

・國民黨立委盧縣一為督促文化部處理實體書店受數位化衝擊,提案凍結部分文化部人文出版司預算

・國民黨立委黃仁為督促文化部輔導國內書店並促進獲補助作品商業化,提案凍結出版振興計劃預算

・國民黨立委魯明哲因文化幣支出無助推展藝文多樣化,提案刪除並凍結部分文化幣預算

若刪減預算全數通過,會有哪些影響?

文化部捐助公視預算用於產製節目與影劇,文化黑潮則牽涉影視、漫畫、小說、音樂和藝術等領域,其餘文化部預算和出版業直接有關。

若上述刪除預算的提案通過,未來由公視產製的節目與影劇數量,便會大幅減少。至於文化黑潮計畫,主要目標是提供業者資金,預算削減後,國片、台劇、台漫⋯⋯等內容雖然不會消失,但製作規模和品質,都會受到影響。

此外,因為黑潮計畫的重點之一在於推動國際化,因此格外重視國際合製,例如影視作品與國外製作公司合作,或者引入國外演員,文字與圖像作品也會探詢國外平台與通路,也會影響到作品的資金和觸及。至於其他提案,對書店與出版社的影響較大。

因此,待民進黨立委在社群上公布提案說明,或者經過媒體披露後,便引發文化創意從業者的不安。

不同領域的從業人員或以連署,或以發布聲明稿、開記者會方式發聲:

- ・書店與出版業以「文化浩劫」為名發動連署

- ・台北市片商公會發表聲明肯定文化黑潮計畫

- ・臺灣新媒體暨影視音發展協會發表聲明呼籲支持文化黑潮計畫

- ・台北市漫畫從業人員職業工會發表聲明反對「不合理刪減預算」並以「勿因此重回創作寒冬」發起連署

- ・中華民國畫廊協會發表聲明指刪減預算「將重創藝術產業發展」

- ・社團法人台灣視覺藝術協會發起連署反對「不合理刪減預算」(與畫廊協會共同連署)

激化:立委引「要飯說」、趕上罷免潮

在提案刪減預算以外,還有內外因素讓事件越演越烈。

前記者、離島出版社總編輯何欣潔在臉書發文,以過往拍攝金門紀錄片的經驗為引子,分享對陳玉珍提案刪減預算的看法。陳玉珍在何文下方留下三則回覆,其中一則轉貼文史工作者徐宗懋撰寫的文章「請丟掉那只要飯的碗」。

徐文除了批判公視拍攝的紀錄片《聽海湧》以外,更嚴厲抨擊影視業者領補助拍片是「被當局圈養」,不管是誤認徐文是陳玉珍所寫,還是持「引述即認同」立場,皆引發影視與文化產業人士激烈批評。

此外,日前國內兩大黨互相高喊罷免、各地民間團體展開連署,因此對刪減預算的質疑,也上升到罷免立委的層級。

由於民意反應強烈,最後公視預算從23億全刪,改為刪除2300萬元、凍結25%預算;文化黑潮計畫則撤回兩案、減少刪減額度,最後確定刪除4000萬元。不過,從本次預算刪減的緣由為引子,「是否應該補助文化創意產業」的討論仍未停歇。

政府補助文創產業的意義在哪?補助會不會讓創作者喪失對市場的敏銳度?更激進的觀點如,相對弱勢的台漫和國片長期無法跟上國際對手,是否應該專注發展科技業,放手讓好萊塢與日韓動漫主宰?諸多觀點在台灣的社群網站和論壇上四處碰撞且激盪著。

究其根本,正是「文化優先」還是「經濟第一」的對立。

爭點一:政府補助無效率,應交給市場機制決定?

「電影本質上是娛樂事業,市場機制就是要取得觀眾的喜愛,⋯⋯沒有能力實現這個主軸,就被市場淘汰,此乃天經地義。」這是陳玉珍轉貼的徐宗懋文章、被稱為「要飯說」的原文段落。

徐宗懋現在經營圖書事業,把旗下的韓國歷史畫冊賣到韓國,他向《遠見》表示,韓國軟實力強大,電影、電視、流行音樂都一面倒輸向台灣,但自己卻可以反向輸入,他進一步用「文化性質的包養」,描述政府對影視、出版等創作者的補助。

呼應徐宗懋說法,陳玉珍舉李安為例,雖然前期李安靠著政府電影輔導金成長,但終究得自力開拓市場。「電影本質仍然是一門生意,⋯⋯只有在商業層面非常成熟的運作,才有可能發展茁壯。」

陳玉珍向記者強調,她認為文化代表社會精神和靈魂,並不是全然「物質性」,但作為事業體進入操作層面,就必須面臨政策性的選擇。現在因為補助,有些人永遠不必擔心資金,也不用在意觀眾偏好,「只需要眼睛看著上級指導就可以了,」這樣的補助政策,反而傷害其他創作者。

她認為文化部和業界之間,中間應該有一層民間創投參與,再加上政府資金一起投資,避免直接補助、直接給錢帶來的問題。「我反對的是直接給你錢的這種補助,因為我給你錢,我就變成你的飼主。」

事實上,現在政府部門,就是以文化部補助、文策院投資的形式分工。「一開始我就跟你說,補助絕對有其必要,但整個國家對文化內容展成的政策,也不能只有補助一途。」在漫畫、遊戲和影視業界打滾多年,2023年接任文策院董事長的蔡嘉駿說道。

他表示,每個政黨執政時,面對很多產業,都會採取補助政策。就文化內容產業來說,補助是創作者面對市場前拿到的第一桶金,「但如果永遠只有補助這種單軌的資金供給,難免會造成好像有背離市場的情形,」這就是2019年成立行政法人文策院,在既有文化部補助以外,利用國發基金投資,達到雙軌並進的原因。

至於支持補助者,則是認文創產業的競爭態勢激烈,補助讓台灣企業更能打國際賽;而且,政府承擔的不只有經濟,也有文化責任。

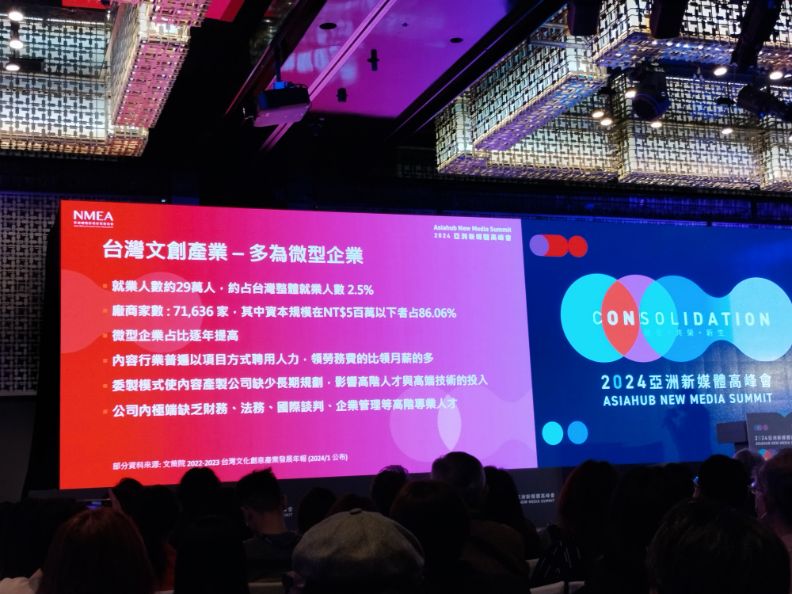

不同意見:台灣文創產業不成熟,又面臨國際競爭

臺灣新媒體暨影視音發展協會(NMEA)秘書長袁支翔表示,台灣市場相對較小,以新媒體、串流等影視內容來說,要競爭的不是身旁的同業,而是來自歐美日韓的大企業。

在此脈絡下,不管是文化部的補助,還是文策院的投資,都是要讓影視業者有更高的籌碼和能力與國際競爭。

他也強調,NMEA本身就鼓勵市場思維,因此想著不是靠著補助過日子,而是得到補助之後,迎接更大挑戰。此外,拿到補助本身並不夠,業者還要再向外尋求資金,「市場導向的作品,仍然需要來自四面八方的投資。」

蔡嘉駿補充,自從Netflix和其他串流平台往上游整合,掀起影視製作的變革以後,「2016年到現在製作費大概漲了10倍,」這次站在風口浪尖的黑潮計畫,就是想結合補助與投資,補上通膨和製作成本上漲的資金缺口,維持仍足以一戰的製作費用。

雖然有論者舉李安為例,論述數十年前的業者能夠自行生存,但市場環境已出現巨大改變。不管是加入世界貿易組織後無法保護影視業,或者串流平台興起後優質內容隨手可得,再或者國際級影視企業以重金收購內容推升製作成本,都讓台灣創作者環境益發艱難。

此外,最關鍵的問題在於,韓國文化創意產業成熟,企業願意投資,但台灣企業相對並不青睞文創業,政府角色才會相形重要。

民進黨立委、同時也是立院教育及文化委員會委員,范雲表示,法國從上個世紀就設立了文化行動基金補助與投資文化領域,包括教育、社區營造、傳播媒體,而立法院在2023年修法通過《文化創意產業發展法》,訂定出鼓勵政府、企業共同投資文化事業的條文,包括捐贈、投資與稅收相關優惠,目前文策院,也正積極舉辦各種文化創意產業人才培訓、拓展國外合作與曝光。

換句話說,除了用補助和投資方式扶植產業以外,政府也要有不同政策工具,才能讓企業進入產業。

在協會的職務以外本業為製片,袁支翔從個人視角出發,表示影視作品乘載的其實是文化的話語權。「韓劇現在全世界都在矚目,裡面有多少韓國東西的置入和文化輸出?」培養出話語權以後,不管是明星、流行音樂、周邊商品,都能夠收穫更多經濟利益。

范雲另外指出,文化產業興盛的韓國、法國,都有推行補助作為國家級文化政策,比如補助文化產業的中小企業、文化機構和個別作品。與文創產業發展蓬勃的國家相比,台灣目前不管是文化產業市場機制,或者資金投入等都明顯有段差距,「因此,才需要國家資源的投入,讓文化產業能夠真正自主發展。」

她也強調「文化外交很早就是許多先進國家的重點工作。」透過文化實力,以文化推廣進行對話,和世界交朋友。范雲認為政策著重台灣特色,就是在推動台灣的文化發展,得以進入國際市場機制。

可以看出,除了金錢利益,無論黨派的受訪者或多或少都同意,政府有對內文化傳承、對外文化輸出的任務,因此才會介入市場,只是程度和比例不好拿捏,也才引發爭端。

爭點二:補助審查標準有問題,養出「台灣價值」作品?

陳玉珍提案時,曾經引述同黨籍立委柯志恩批評公視製作的《聽海湧》,有篡改歷史、毀人名節的爭議。

陳玉珍向《遠見》解釋,有創作者反映,「政府要的是主事者的歷史觀與意識形態,如果立場不符合,人家就不要了。」因此,現在不只是補助的無效率問題,更有衍生的尋租問題。

舉例來說,影視界朋友告訴她,看到部分評審互相勾結,形成小圈圈、中圈圈,變成壟斷與包養制度。陳玉珍認為,現在的文化部權力太大、意識形態鮮明,「到底誰有權力分配這些資源?誰有權力決定哪一部戲比較有潛力?或者應該承載什麼樣的思想教化?」她在公視已經看到上述問題。

以陳玉珍提案刪減預算的文化黑潮計畫來說,影劇類的徵案要點中,有「呈現臺灣歷史文化及時代縱深者(包括但不限於大河劇、時代劇)優先」的字句;漫畫類的文件裡,也有「利用漫畫轉譯臺灣歷史、文化多元面向,或已有規劃後續跨域應用者,得優先列入補助考」等辭彙。

這讓許多人批評:究竟要靠稅金,養出多少充斥「台灣價值」的作品?

實際訪問評審,有聽見不同聲音。

擔綱「文化黑潮之T-Comics臺灣中長篇漫畫」評審,漫畫家HOM(翁瑜鴻)表示,評審過程中,並未被要求偏好具台灣特色的作品;評選過程中,關注重點是作品的專業程度、影響力、以及社會共感度。

同樣擔任「文化黑潮之T-Comics臺灣中長篇漫畫」評審,內容開店平台「Content x Creator 創利市集(簡稱CxC)」共同創辦人陳宏睿表示,審查時並未看重所謂的台灣特色,商業可行性才是重點。

「製作團隊、過程、題材,鎖定受眾、發行方式和通路,預算怎麼編,這些都是我們看的標準。」陳宏睿說,因為文化黑潮是不是一年期計畫,審查時和傳統輔導金類型的補助標準不同。

不同意見:在地元素不等同意識形態,反而是創作者利器

HOM補充,缺乏市場吸引力和使用台灣特色是兩件事情,不須混為一談,「有不少使用台灣特色的作品,在市場銷量、獎項及國際授權表現都很亮眼。」

呼應HOM的說法,作家朱宥勳表示,本土和政治未必直接相關,而是創作時最熟悉、更容易調度的元素。「《葬送的芙莉蓮》看起來是西方奇幻的皮,但芙莉蓮和費倫,哪個角色的思考模式不是日本人?《迷宮飯》哪一道菜不是日本和風洋食?」

朱宥勳強調,創作時當然要學習他人敘事的強項,但不應該只是複製元素,那樣只會產出贗品,「所有創作者最優勢的武器,一定是它最熟悉的東西。」

蔡嘉駿過往也參與過第一梯次「國際臺劇」評審,入選作品有好評台劇續作《我們與惡的距離II》、柴智屏取得韓國授權的翻拍版《我們的藍調時光》以及遭國民黨立委追打的《零日攻擊》等作品。

他以《我們的藍調時光》為例,「為什麼會通過?因為它是把知名IP拉來台灣,有韓國大牌演員客串,這種國際合作,也是把台灣演員、導演團隊和音樂帶出去,即便原本是韓國創作,但也改成台灣故事。」

蔡嘉駿表示,評審們的口味多元,討論過程中沒有提及本土意識,甚至會強調不要流於台灣故事,關鍵在於國際元素,包含國際合作、資金、平台和通路等。就擔任文策院董事長的這段時間裡來說,蔡嘉駿自認沒有受到意識形態左右,若要舉例,文策院也投過眷村相關舞台劇、音樂劇。

范雲則說,台灣在2024年的巴黎文化奧運上表現吸睛,作家楊双子與翻譯金翎也憑藉《臺灣漫遊錄》(Taiwan Travelogue)獲得美國國家圖書獎,另外還有漫畫家左萱《芭蕉的芽》獲得日本國際漫畫獎銀獎,這些在國際上大放異彩的案例,背後都有黑潮計畫支持。「黑潮計畫鼓勵台灣人建構屬於台灣的故事,進而形塑出台灣文化主體性與發展文化外交。」

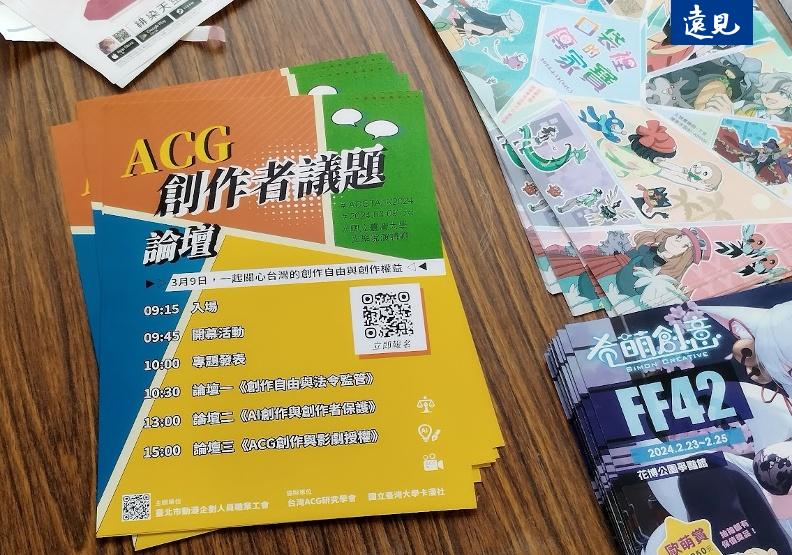

本次發起連署反對刪除預算,台北市漫畫從業人員職業工會的行動,也引發二次元文化愛好者關注。理事長黃俊維表示,2018年時文化部推動原創漫畫的輔導金中,評審條款中將「臺灣文化素材含量」納入標準,評比分數佔比高達40%,當時就曾發起請願和文化部溝通,「因為那是在限制創作者。」

他強調,工會2025年跳出來、2018年也跳出來,始終站在支持創作自由的立場,所以本次的三項訴求:「反對不合理刪除文化部預算」、「保障漫畫創作者的創作自由」和「建立友善的文化創作產業鍊」才會突出創作自由。

不過,現有補助也有其局限性在。

陳宏睿就感嘆,橫向對比政府部會,經濟部的補助申請大抵有依照業界標準,例如專款專用、配合第三方會計師,且要求撰寫完整企劃,對照下文化部相對不嚴格,若將經濟部標準套用到文化部,「大家應該全死了吧。」

在審查黑潮計畫的過程中,陳宏睿也看到問題,「看到有些漫畫出版社,它的自籌款竟然敢寫0%,代表全部都要政府出錢,我們當下就是想,你憑什麼?沒有自籌款代表你不願意投資。」他批評道,有時補助就像鴉片,要是長期吸食、沒有好好制定政策,對產業仍舊有害。

爭點三:補助從出道領到成名,為何政府要持續投入?

因為產業不夠成熟,大環境又競爭激烈,因此要政府先行挹注資金,並且帶動投資,這是支持補助者的論點。對於弱勢產業來說,補助尤其重要。

橘子集團數位內容發展處處長羅琬怡觀察,日韓很多條漫作品(webtoon)以工作室掛名,而非漫畫家本身,主要是為了提升產能速度,其實多數也開始應用AI加速,低調進行。另外,有很多產制流程背後有著跨國合資資金挹注。「2024年台灣漸漸開始有工作室產制作品,但產能與規模都還有一段差距。」

當集體產業太小,身處其中的個體,日子就不好過。

「日本有很多漫畫出版社、連載平台,有各種年齡和不同需求的讀者消費,所以有足夠稿費。」漫畫家葉長青表示,出版台灣漫畫的利潤無法和代理日本漫畫相比,出版社無法配置完善編輯人力,這也反過來影響台灣漫畫的品質。

葉長青回憶,剛開始作畫時,基本上沒有收入,有兩次心灰意冷想放棄的時候,文化部的漫畫輔導金接住了他。得到文化部補助,再加上文策院支援,讓他有機會參與國際漫畫節,最後賣出歐洲版權,也讓他找到自己在漫畫市場的定位。若沒有這些補助,「我應該不會看到在廣大的漫畫市場裡,日本漫畫其實也只是一部分(而已)。」

為何需要補助?究其根本,原因在於出道時的全職創作者,版稅和稿費相加,遠遠無法支撐正職。

不同意見:產業無法養活正職,只得靠補助

以文字創作來說,朱宥勳分享,自己就讀大四(22歲)時,曾經得到國藝會補助,藉此出版第一本作品,經過五年磨練,能夠自給自足後,便不再申請。「它有點像天使投資,幫助公司度過最艱苦的前面幾年,等它上軌道了就可以放手。」

朱宥勳再以《臺灣漫遊錄》作者楊双子為例,她曾在2018年領過文化部補助。「但在拿到補助前,即便圈內對她的作品都是好評,也拿過國內獎項,可是銷量基本沒有超過2000本。」勇奪「美國國家圖書獎」後,銷量在短短三個月內就翻了數倍。

朱宥勳強調,文化部補助絕非百發百中,但若就投報率來看,考量有出書、有得獎的數量,還是非常可觀,勝率遠遠超過天使投資。

不過,有民眾質疑,補助名單中有創作者不只在出道時領取補助,成名後也持續仰賴補助生活。陳玉珍也提到,政府不能完全扮演「養人」的角色,「我們用小孩子來講,爸媽有力量、願意支持,但不會養你養到28歲,你也要拿出一點東西。」

在漫畫產業打滾多年,陳宏睿解釋,科技業尋求資金時,可能會先找加速器、風險投資,若將相同邏輯套用至漫畫產業,民眾就會感到疑惑,為何邏輯不同。他認為漫畫產業因為市場規模太小,沒有人願意投資,才會出現即便成名,創作者仍持續拿補助的現象。

黃俊維也表示,台灣是自由市場,不像韓國早年有保護政策、限制海外內容比例,讀者選擇很多,反面來看創作者相對弱勢,因此仰賴補助。他認為台漫才剛起步,好不容易培育起一定的漫畫人才,以及願意出版台漫的出版社,若又要因為生活費不足就此放棄,實在非常可惜。

HOM補充,黑潮中長篇漫畫補助是為了讓業界產出更高品質的作品,藉此發揮更大的效益及影響力,基於這個理由,有實績的創作者因為內容或整體規劃的扎實度脫穎而出,可能比較容易獲得補助,並不是基於名氣。

正反意見碰撞,文化創意產業能否變得更好?

從影視、出版、音樂到漫畫與藝術,每個領域或者強勢或者弱勢,但在發展上都有一定程度仰賴政府支援,同時要向企業尋覓資金。

政府補助文創產業,是想要創造經濟效益,同時推廣文化;但也引來降低市場效率的質疑。

這次因為提案刪除預算,成為文創產業的關注中心,陳玉珍強調,政府要給支持,但基本立場是文化部不要過度介入,應該扮演作者和投資人的媒合角色,且政府可以搭配民間投資,「比例多少可以討論,有的一比一、有的一比三,」詳細做法需要非常細膩的思考和實踐,但至少是個開始。

她也表示,自己說過的話會認,但「要飯說」並不是自己提出,只是在跟何欣潔討論、讓她參考,希望外界清楚查證,她以秉持五四精神的知識份子自我勉勵。這次因站上風口浪尖,且自己與影視產業相對不熟,她呼籲民眾、業者都可以找她溝通。

將視角切換為政府單位,和陳玉珍的說法隱隱然互相映照,蔡嘉駿指出,文策院近兩年投資,已經做到一比三的槓桿,也就是政府出一塊、帶動民間出三塊的表現。他也感性表示,「如果國民95%都在看他國內容,這個事情對一個國家的文化是傷害很大,」因此文策院的KPI才會是商業化和國際化。

除了政府部門,業界也有人在關注原創內容。就平台來說,以漫畫為例,台灣現在有文策院的CCC追漫台,讓漫畫家上架作品、提供一定稿費;業界則有本土的CxC、橘子集團的MOJOIN,以及LINE的LINE WEBTOON、角川集團的BOOKWALKER等。

其中,MOJOIN便是重點鎖定台灣原創作品。在橘子集團負責MOJOIN業務,羅琬怡表示,橘子相信台灣不乏精彩的好故事,漫畫、小說都是好故事的發源形式,「希望可以打造健康的原創生態鏈,拉抬台灣的創作動能。」她透露,今年會將營運重點放在國際版權,以及與海外合作關係的開展上。

除此之外,角川集團也和文策院合作,把台灣作品賣到日本市場。其餘的還有文策院與智寶國際合資的翔英融創,已經將台灣漫畫動畫化,也在推向日本當中。

如同蔡嘉駿所說,台灣的文創產業因為市場規模先天不足,又因為WTO衝擊、國際串流平台開放造成後天失調,才會經過多年發展,還是跌跌撞撞。

能否在未來看見台流像韓國的「K-Content」那樣名揚四海、撐起台灣作品的一片天,這要觀眾、創作者、政府和企業的多方支持,並不是一件簡單的事。但為何要追求台流?葉長青的一段話,或許適合做為結尾。

「當我在法國國際漫畫節台灣館,被介紹說『葉長青是代表我們台灣漫畫的一員喔!』那一刻我是非常感動的,原來這就是我的路。為這土地用漫畫說故事,我覺得好光榮,謝謝!」