走過四分之一世紀,自「公共藝術設置辦法」發布以來,也大幅改變了臺灣各城鄉的景觀風貌。而早於該辦法發布前,在1996年臺北市政府捷運工程局早已於淡水線雙連站完成了多件「公開徵求」之公共藝術作品設置,並在都發局與捷運局之共同努力推動倡議下,宣布1997年為「公共藝術元年」,也同時開啟了全國「公共藝術」設置之操作機制與程序之法制化濫觴。

當然,在此之前,在臺北城市中依然可見許多「公共藝術」作品之設置,包括知名藝術家楊英風先生之雕塑作品,還有顏水龍在劍潭公園的馬賽克壁畫水牛圖(1969年)。

這些作品尚包括1970年代顏水龍先生為高玉樹市長建議將國家門戶(敦化南北路/仁愛路林蔭大道/仁愛圓環)規劃為具國際級城市之迎賓景觀大道,並於中山北路劍潭公園創作了100公尺長之「水牛圖」馬賽克壁畫。其實該時期之高玉樹市長早有遠見,在為國家建立「門面工程」外,也引入了藝術家參與都市景觀改造之美學工程。爾後,捷運局亦接續啟動「公共藝術」設置之政策機制,足為臺灣公共藝術史印註關鍵見證。

公共藝術作品之「藝術」價值

在1991年由陳癸淼立委提出「文化藝術發展條例」草案,並於1992年通過立法「文化藝術獎助條例」,且領先亞洲各國立法,強制推動公共藝術政策,惟當時各公部門與城鄉空間建設相關之單位,包括公共工程/建築/公園/景觀等,均對何謂公共藝術及該如何操作,乃至民眾對其價值認知均仍未有清晰正確之認知,也因此雖然有「法令」工具,但在實質上因工程費1%之界定並未盡明確,且其內涵定位亦對「辦法」之詮釋各言其志。

以至,在過去20年內諸多大小規模不一之作品,其「藝術」價值或其設置之空間區位、適切性實參差不齊,復經昔時文建會之努力,自2001年起開始推動出版品、舉辦國際研討會,每年訂定不同主題,自廣闊之「公共空間」涵構著手讓創作者、公共建設(業主)單位開始有系統了解其多向度內涵,並開始透過評審、評論、獎助等頒予「公共藝術獎」。如此方逐漸讓藝術作品之「公共性」、「價值」以及其與國人日常生活之互動影響,產生更優質之加乘,而非為設置而設置,或只偏向某一項「有型」之「實質」作品設置。

開啟首都美學之啟動機制

臺北市作為中華民國之首都,早自日治時代即有美展之舉辦,而諸多前輩藝術家亦自國外帶回諸多新的訊息與價值認知,包括捷運局在忠孝東路、敦化南路口出風口之公共藝術設置,早已將「解決問題」之功能性挹注,該作品迄今依然屹立。

另諸多企業主亦深知「公共藝術」作品之設置有助於其企業形象之提昇,包括諸多銀行、企業界早已投入優質藝術品之購買與設置,只是私部門設置之藝術作品較侷限於「私空間」,其公共性明顯不足。而諸多公共建設包括學校/軍方/交通建設等,雖「量」不少,但主事者對「藝術」之公共性及其對人民之藝術影響力即易流於有形設置之價值框架,以致一窩蜂式之彩繪/拼貼壁畫/入口意象等或特別為符合權責單位之任務標竿意象,反成為其藝術表達之另類光譜,而實質上對人民之藝術涵養潛移默化效果仍不彰,作為首都,在上世紀交替之期,也意識到應拓展作品設置之「空間界定」,以及「型式」與「時程」。

換言之,如「軍方單位」或與健康、安全有關之「自來水廠」、「污水處理廠」,其公共藝術作品之設置得以跨界到鄰里社區(如內湖迪化污水處理廠),而國防部或其他較敏感單位之作品亦可用不同「型式」形塑,包括毗鄰社區市街之景觀綠廊創造、候車亭、街道家具等,這些階段性之轉化開啟了市民對「藝術」影響力之五感知覺。

翻轉作品形式呈現之表情與感知

2010年在臺北市前副市長李永萍推動下,她啟動了另類結合都市更新、環境改造與文化藝術多元整合之「水源之心」公共藝術邀請創作,此作品係第一個將老舊市場立面改造作為「公共藝術」創作之命題。藝術家為以色列Yaacov Agam以壁面彩繪翻轉了老舊水源市場之四方立面,完工後也帶進了水源市場之買氣與都市景觀價值。

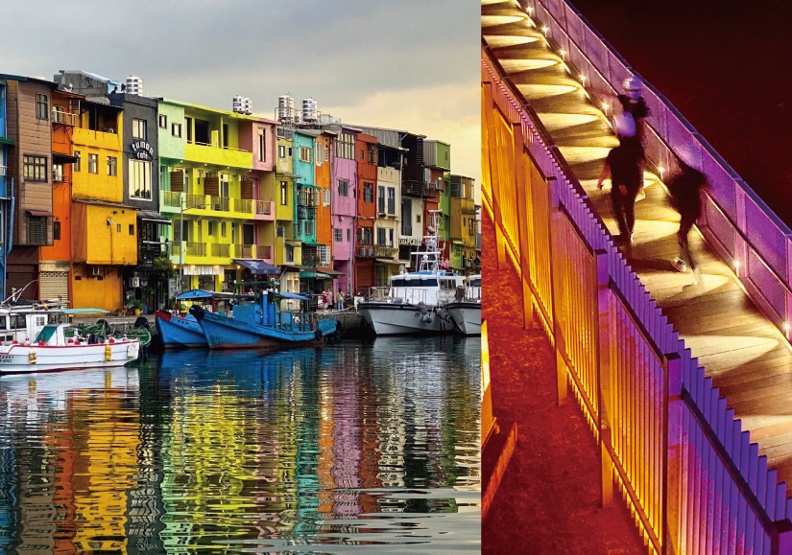

另一個值得喝彩的是捷運局係臺北市最早推動「公共藝術」之公部門單位,也是最早勇於突破「有形」物件設置之公家單位。2019年以「色彩」為藝術創作媒介,將環狀線(黃線)之公共藝術創作邀請了法藉旅日色彩建築師Emmanuelle Moureaux進行全線車廂(包括內部配件)、站體,以及相關跨橋設施之「公共藝術」設置。雖然環狀線大部分設置地點在新北市,但其對混亂都市景觀之優化、減法之創新,以及以「色彩」作為空間指引識別之創作,實為臺灣「公共藝術」史之重要註記。

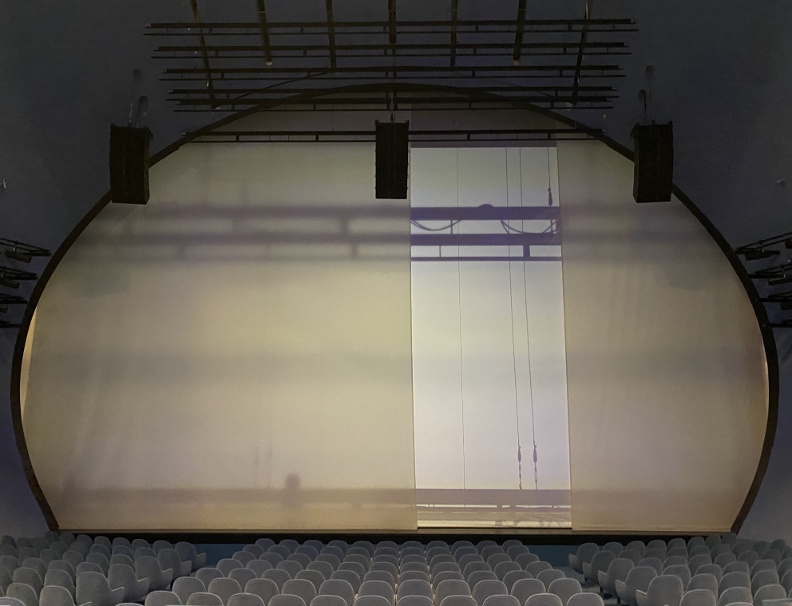

爾後諸多活動型及藝術教育型非實體創作之公共藝術,包括景觀照明/街道家具亦透過全面公共藝術相關專業者之齊心合力開創了多元之新視界(包括社宅/橋樑/景觀光環境/綠化),乃至臺北藝術中心以「Inside/Outside」之劇場布幕之創新設計,關渡藝術季、關渡自然公園之地景創作以及「環南時候」之影片拍攝製作。

在公部門與藝術家團隊與建築團隊之共識下,臺北市為公共藝術作品亦開啟了在時序上、規模上、型式上、空間範圍上,另一優化之創新視野。

而此實為下個四分之一世紀首都作為臺灣公共藝術創作及政策推動領航者之新責任,誠摯予以期許與喝彩!

| 關於作者╱郭瓊瑩 中國文化大學環境設計學院景觀系教授 中華民國景觀學會榮譽理事長 世界景觀建築師聯盟亞太地區前主席(IFLA-APR President) |