新冠疫情趨緩後,醫院出現護理荒,許多醫院面臨關病床危機。為鼓勵護理人員投入醫院臨床工作,衛福部推出護理獎勵新制。沒想到卻讓地區醫院集體炸鍋,甚至可能引發倒閉危機!為什麼會如此?

台灣的地區醫院,最近出現這樣的怪現狀:空蕩蕩的病房,房內堆滿醫療器材,病床甚至成為衛生紙堆疊處,病房淪為雜物儲藏室。一個人影也沒有的病房,尤顯冰冷。

鏡頭一轉,急診室人滿為患,等待住院的人數不停攀升,病人至少要等三到五天才有住院病床,而醫護人員也忙著一通通電話確認,哪間醫院還有空病床,好將急性病人轉院處置。

為何醫院明明有空病房,卻不給病人住院,反倒將病房當作倉庫使用?清泉醫院副院長黃素雲無奈地說,「沒有照護人力,要怎麼開病床?」許多醫院因護理人力不足,出現「有床開不出」的困境。

護理人員大出逃,問題愈來愈嚴重。

小醫院關床比率超過四成

據衛福部統計,2023年,台灣護理執業人數約18.6萬人,距離2030年護理需求26萬人,約有1.5倍差距,需補足中間7萬多人的落差。

而目前,台灣醫療體系採「分級醫療制度」,將醫院按照規模大小分成三級,由大到小分別是:醫學中心、區域醫院、地區醫院。問題最嚴重的,就出在地區醫院。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏提到,地區醫院的關床潮特別嚴重,像台北中山醫院便關了超過三成病床,台中大雅的清泉醫院, 2月底的關床比例甚至高達47%,近五成病床無法開出使用。問題如此嚴重,讓護理背景出身的黃素雲急切地表示,「我擔心得要命!」

黃素雲提到,地區醫院規模較小,原本要招募人員就比較困難,許多剛畢業的護理人員喜歡到大醫院工作,不僅聽起來較有面子,市區交通也較方便。而地區醫院通常位處小鎮社區,除了當地居民,要招募其他醫護人員更顯不易。

護病比指的是每位護理人員平均要照顧的病人數,護病比愈低,代表護理人員需要照顧的病人少,相對照護品質也將有所提升。

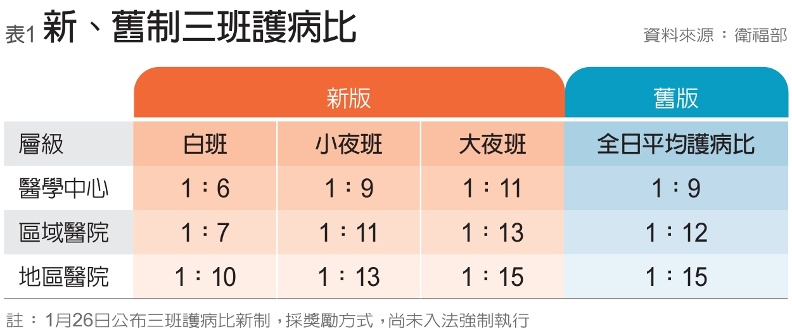

台灣在2019年,將護病比入法,醫院必須按照護病比調配人力,以前採全日平均護病比,醫學中心1:9、區域醫院1:12、地區醫院1:15。後來,考量各班別狀況不同,為反映實際護理人力需求,制定三班護病比。

為鼓勵有執照的護理人員投入醫院臨床工作,衛福部於今年1月,祭出「新制三班護病比」和「夜班輪值獎勵金」。

所謂的三班護病比,是按照三個班別制定護病比,醫學中心白班1:6、小夜1:9、大夜1:11;區域醫院白班1:7、小夜1:11、大夜1:13;地區醫院白班1:10、小夜1:13、大夜1:15(表1)。

衛福部制定三班護病比,期待藉由降低工作負荷,增加護理人員回流意願。但黃素雲指出,三班護病比可能使各醫院爭搶護理人才的現象更嚴重,讓本就招募護理人員不易的地區醫院更難生存。因為醫學中心的白班護病比降低,過去全日平均護病比1:9,現在白班改為1:6,醫學中心需要聘請更多白班護理人員,來照護相同數量的病人。衛福部也曾表示,若要達到新制標準,還缺7500名護理人員。

雪上加霜的是,護理夜班獎勵金也依照醫院層級而有所差別。衛福部說明,由於醫學中心護理師工作負荷較重,獎勵金才有所不同,小夜班獎勵金400~600元不等,大夜班獎勵金則是600~1000元不等(表2)。

就目前公布的夜班獎金標準,若以包班制度的23天夜班計算,醫學中心護理人員每個月可額外多領近9000元。

這讓護理界紛紛表示不公平。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳提到,獎勵金應該一致,「為什麼地區醫院護理師照顧病人較多,反而拿的獎金較少?」黃素雲也表示,三班護病比已經校正回歸一次,沒有理由獎金有所差別。

獎勵金差別發放,不只地區醫院不埋單,連區域醫院也跳腳。中部某區域醫院員工質疑,在衛福部的「重度級急救責任醫院」名單中,除了醫學中心,也有部分區域醫院承擔起急重症照護,為何發放獎金時,卻一再強調醫學中心照護的病症較嚴重?

對於獎金落差的結果,黃素雲認為,接下來護理人員將用「腳」投票,會有大批區域醫院和地區醫院的護理師,轉往醫學中心。這對本就開不出病床的地區醫院而言,可說是火上澆油,黃素雲不敢想像接下來地區醫院的護理缺口。

另外,目前的夜班獎勵金只適用一般病房,急診、加護病房等其他單位沒有獎金,也讓醫院內部單位間出現紛爭。「現在病房關床都靠急診硬撐著,要是急診護理師都離職,那就真的慘了,」某區域醫院員工嘆道。

持續關床,地區醫院恐消失

朱益宏認為,現行政策下,只有醫學中心受益,他更預測,若地區醫院持續關床,接下來將出現地區醫院倒閉潮。但地區醫院真沒有存在必要嗎?

朱益宏提到,地區醫院在基層醫療扮演重要角色,有突發狀況時,因為診所沒有急診,地區醫院往往是在地居民的重要醫療場所。一旦地區醫院倒光光,民眾都要到醫學中心看診,民眾就醫成本將大幅提升,包括看病費用提高、看診等待時間較長、路程較遠等,都是就醫成本的一環。

除了就醫成本增加,更將衝擊偏鄉醫療量能。平日,民眾尚可舟車勞頓至大醫院看病,但急難時刻就並非如此了。對此,朱益宏舉例,九二一大地震期間,南投集集對外道路癱瘓封閉,所有醫療都仰賴當地的地區醫院。若現在的情況繼續惡化下去,恐不堪設想。

而大家記憶猶新的新冠疫情,地區醫院也承擔疫苗接種、遠距醫療等防疫照護工作,守住社區防線。若當時所有民眾一窩蜂往醫學中心擠,「醫學中心大概很快就崩潰了,」黃素雲如此說。

而中小型醫院倒閉,不僅讓分級醫療制度形同瓦解,更將衝擊健保財政。若慢性病或急性後期病人,全都到醫學中心看病,健保給付必定大幅增加,讓已岌岌可危的健保財務更加捉襟見肘。

這簡直就是惡性循環。

以前,大家都認為開醫院不會倒,但在護理荒的衝擊下,情形大不相同。「現在就是比誰的護理師多,」中部某地區醫院員工表示,若政策持續偏頗醫學中心,中小型醫院勢必面臨倒閉危機。

朱益宏呼籲,不要等到地區醫院倒閉後,政府才決定出資補救,應從現在開始,全盤思考護理人力政策將會如何影響各層級醫院。如此一來,不僅終結醫院「開不出病床」的短期窘境;長遠來看,更能促使台灣醫療資源平均分配,建構穩健的醫療體系。