2023年9月,《時代雜誌》發布「最重要AI 100人」(TIME AI 100),台灣人熟知的OpenAI CEO、黃仁勳、馬斯克、李開復等都上榜,眾多男性面孔中,有一位女性,她是李飛飛。李飛飛新著《AI科學家李飛飛的視界之旅》(The Worlds I See),將由天下文化發行繁體中文版,她日前更接受《遠見》獨家越洋專訪,闡述心路歷程。30年前,李飛飛追尋自己的「北極星」,突破科學的臨界點,引領AI進步,開啟以人為本的新研究,編寫人工智能的新革命,成為別人的「北極星」。她的奮鬥故事,足供所有人借鏡。

(建議先閱讀前篇👉 李飛飛奮鬥史(一)/移民小女孩,30年躍升美國白宮AI顧問)

誰的人生沒有過波折坎坷?當現實屢屢像一顆子彈快要把夢想打穿,支持李飛飛繼續前行的,是她學術路上的第一顆北極星──讓電腦看見世界。

中研院院士、台灣人工智慧學校校長孔祥重,深入淺出說明,為什麼李飛飛在AI界的影響力非凡?

她在AI界的影響力難以撼動

「她最有名的是做了一個東西,叫ImageNet,」孔祥重話說從頭,ImageNet是一個對圖片進行了標記的數據庫,但不僅僅只是一個龐大的數據庫而已。

ImageNet從將近10億張圖像中篩選出1500萬張組成,有2萬2000個類別,更妙的是,標記圖片特徵的工作採用群眾外包,來自全球167個國家的4萬8000多名貢獻者無償協助,其中一人還是李飛飛的媽媽。

大量人工標註圖片,解鎖了當年其他學者的電腦視覺研究工作,不僅為今日盛行的圖像識別人工智能系統奠定基礎,進而孵化AI邁入「深度學習」新階段,最終令AI的發展突破瓶頸,出現日後的飛躍式成長。

眾所周知,AI就要靠大數據來訓練,運用機器學習,來教電腦識別真實世界的物體,這種釋放資料限制的先驅者之一就是李飛飛,這段歷史足以刊登在日後的AI教科書中。

「2022年的Thomas S. Huang紀念獎就頒給她,」同樣從事電腦視覺研究、鴻海旗下子公司「富智捷」首席技術長徐宏民說,該獎是國際上最有影響力的年度AI盛事之一,由CVPR會議頒發,旨在鼓勵電腦視覺領域裡公認的典範研究人員 。

李飛飛促成了AI革命,但尋找下一顆北極星的熱情未曾稍減。

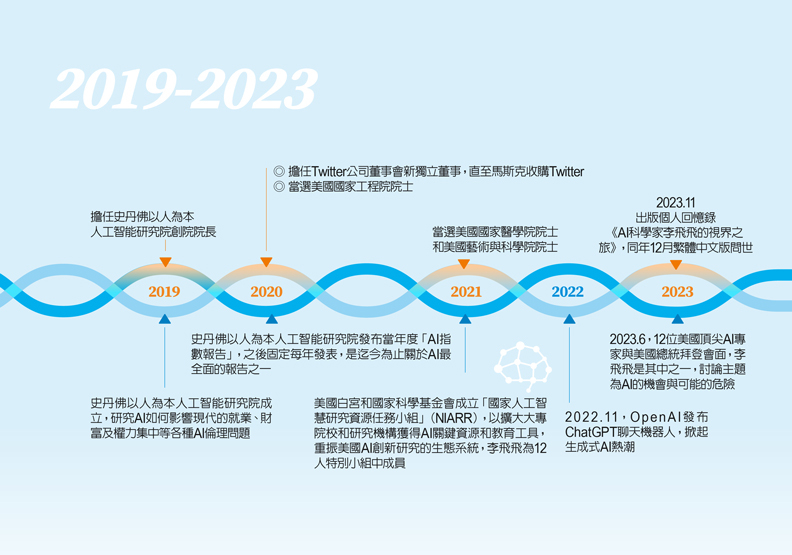

2017年,李飛飛向任教的史丹佛大學請了21個月的學術假,並利用這段假期擔任Google雲AI及機器學習首席科學家,與數不清的企業、開發者和新創公司互動,猛然察覺到AI的商業化應用,就像一枚火箭正在升空,將創新和智慧的火花灑落在各行各業。

但這樣的爆發性成長,也如同火箭一旦離開地面,愈來愈難以預測和阻擋。AI將改變世界,然而,誰是創造AI的人?誰會改變AI?

美國國會在2018年,邀請Google、推特(現名X)、臉書(現名Meta)參加聽證會,討論網路隱私保護等議題,引發嚴重關切。期間任職於Google的李飛飛,剛好身在本次巨變的震央。

她出席其中一場聽證會,名為「人工智慧──能力愈大責任愈大」,不僅是證人席上唯一的女性,也是唯一在AI取得過突破性成就的人。當她出現在國會議員面前,細數自己打造的非營利組織「AI4ALL」,專注於招募女性和有色人種,一起來建設多元參與的AI世界。更令人訝異的是演講內容:她如此熱愛AI,卻也指出這個領域會引發種種嚴重威脅。

「There is nothing artificial about Artificial Intelligence.(人工智能其實一點也不人工)」李飛飛認為AI的運作方式,可能與人類的思惟和決策過程有區別。

為照顧多病纏身的母親,李飛飛頻繁進出醫院。一次,媽媽曾在病榻問:「飛飛呀,那AI還能做點什麼別的,給人幫上忙嗎?」在那一刻,激發李飛飛在科學家的職涯以外,多了一個人文主義者的身分,建立一個堅定追尋的新目標。

離開Google後回學校任教,李飛飛便成立史丹佛「以人為本人工智能」(HAI)研究院,嘗試解決科技面臨的倫理挑戰,以確保AI為公共利益服務,也成為她新的北極星。

當人們提到史丹佛大學,是現代AI的研究重鎮,會想到發明AI一詞的約翰.麥卡錫(John McCarthy)。而人們提到美國史丹佛大學HAI的創院院長,會說是「AI的良心」。

「一般人還沒準備好迎接AI時代到來,」李飛飛認為,做為一個個體,很難方方面面準備好這一次歷史的大變遷,而做為AI專家、史丹佛這樣的學術殿堂和政府等:「有責任推動這個準備。」

她追逐自己內心的北極星

21世紀的前20年,可能是一個AI無比璀璨、激動人心的時代,在這個時代裡,無數驚才絕豔的人湧現出來。這個時代成名的人,都是精英中的精英。

當李飛飛一邊在普林斯頓讀物理學,一邊鼓搗乾洗店的洗劑、熨燙衣物賺取學費時,AI領域另一位重量級人物、與李飛飛同歲的吳恩達,正在30公里外的AT&T貝爾實驗室裡賣力寫程式。

兩人距離如此之近,卻互不相識,也不知道後來會成為史丹佛大學的同事,先後擔任史丹佛AI實驗室主任。「當時為招募李飛飛到史丹佛,我們一群人都很緊張,」吳恩達回憶往事不禁笑說。

李飛飛常會問學生:「是什麼北極星在驅使你?」吳恩達非常認同,對從事機器學習的人來說,投身AI要從追求自己真正感興趣的研究領域:「如果第一個研究主題是一個稍微小一點的,那完全沒問題。」

當一個人追隨自己的熱情和興趣時,如同點燃了一把內在的火焰,激勵個人努力學習、成長和突破,就像李飛飛。

李飛飛的學術人生,恰巧萌芽於AI革命的最前沿,儘管遇到困難,但仍矢志追尋此生的北極星,最終突破科學的臨界點,引領AI進步,並開啟以人為本的新研究,再次編寫人工智能革命。

一個人追夢的勇氣和毅力如此激情,有時會啟蒙別人的內心也點起火焰。台灣AI新創公司、HelperAI共同創辦人暨執行長何建幟,坦承受到李飛飛的故事鼓舞,決定負笈美國攻讀機器視覺,在Uber自動駕駛中心任職時,也時常運用ImageNet數據庫訓練模型。「她算是我踏入電腦視覺的引路人,」何建幟笑說。

曾有萬般心酸的女孩,克服重重障礙,腳步不停追尋自己的北極星,沒想到追著追著,後來自己成為別人的北極星。