7月底韓國科學家宣稱發現「常溫常壓超導體」,刮起全球性旋風,但在各國實驗團隊宣布無法重現研究結果之下,熱潮也迅速退去。台大物理系教授王立民上周試圖重現LK-99,但沒能成真,為什麼他說平常做實驗時「連想都不敢想」常溫常壓超導體?

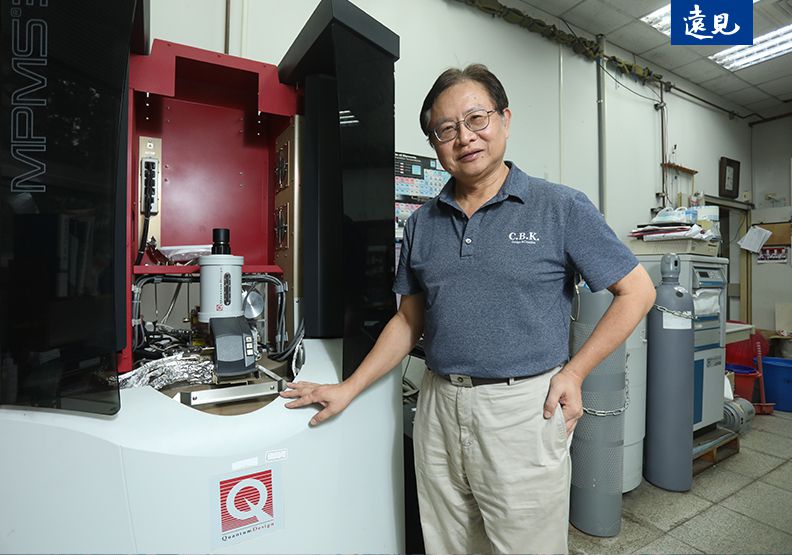

距離常溫常壓超導體熱潮已過一週,雖然在一場吸引兩萬人同時收看的直播中,無法成功重現LK-99超導體特質,但專門研究超導體的台大物理系教授王立民沒有停下腳步,與超導極低溫電子學實驗室實驗室成員,繼續調整參數,嘗試驗證韓國科學家在arXiv上發表的研究。

王立民接受《遠見》採訪時表示,「一個樣品、兩個樣品沒辦法重現結果時,不要急著說人家是錯的。」他預估至少還要做一個多月的實驗,再調整參數、檢驗不同製程條件後,才可以針對LK-99是否為超導體下結論。

回憶當初聽聞LK-99消息,王立民表示當時非常興奮。為什麼新發現能夠掀起學界震撼?

常溫常壓超導體有多難找?

「常溫超導體對尋找超導材料的研究者來說,已經上到太空,但我們現在還在地上爬。」王立民解釋,對於超導現象,學界公認的解釋為「BCS理論」,此理論預測超導體的最高臨界溫度,約為攝氏零下230℃,「critical temperature臨界溫度」指電阻會突然下降至趨近於零的溫度。

然而,BCS理論僅能解釋傳統超導體(traditional superconductor),在吳茂昆和朱經武於1987年發現高溫超導體(又稱為非傳統超導體,unconventional superconductor)後,學界對其理論基礎尚無共識。

王立民強調,現在高溫超導體研究中,相對最高溫的臨界溫度為零下140℃,這和BCS理論預測值有很大差距;也因此當有人宣稱發現常溫超導體時,當然格外引人矚目。

因為學界連高溫超導原理都無法解釋,因此在「發現」新超導材料過程中,研究者只能仰賴前人研究,或者根據自身掌握的學理推論。王立民舉例,想發掘高溫超導體,他自己都會從「反鐵磁」材料著手。

這次韓國團隊宣稱發現的常溫超導體材料性質,和學界熟知的高溫超導基本特性不同,因此王立民猜測,團隊應該是在偶然機會下發現LK-99。

美國勞倫斯柏克萊國家實驗室(LBNL)學者透過模擬,認為LK-99特殊結構有利於超導現象產生,對此王立民則表示,「做模擬是無所不能的,室溫超導也有人在做模擬實驗,」但實際透過實驗驗證,才是更好作法。

韓國常溫常壓超導體LK-99研究,是否有瑕疵?

對於韓國團隊的發現,王立民的態度顯得友善。他強調會反覆實驗後才下結論,即便到最後都無法成功重現,他仍肯定LK-99本身的特性。

「這是有抗磁性、導電非常好的半導體,不是很常見的材料。」他表示未來可以從LK-99延伸,無論是探討其顯露出的特性,或者從物理理論中找出連結,都是可能方向。

不過,就算真的有團隊可以重現出常溫常壓超導體,距離產業大規模應用,還有很長一段路。

王立民以1987年發現的高溫超導體為例,即使過了超過25年,現在大規模應用仍不成熟。「(高溫超導)和LK-99一樣,都屬於氧化物,很難有彎曲、拉伸等延展性,」因此沒辦法鋪成電線,這都需要時間克服,並不是前腳實驗室剛有成果、後腳企業就能立刻應用。

假設常溫超導成真,王立民認為,業界應會以大量使用超導線材的電纜傳輸受惠最大,磁振造影(Magnetic resonance imaging,簡稱為MRI)因為用到超導磁鐵,若常溫超導體成真,也能省下大筆成本。

王立民不放棄尋找超導體聖杯

早在就讀博士班時便以超導體為研究主題,直至今日。因為學理很難解釋高溫超導,想要找到新超導材料很不容易,屢次看到研究結果不如預期,王立民笑著說,心裡早就麻木,可能直到退休都還沒能發現。他隨即正色,解釋即使沒有找到新材料,但做研究本就是如此,「去驗證材料不是(超導)也是一種發現。」

學術研究本就是不斷碰壁、在結果中尋找新目標的過程,科學家如王立民,也會持續尋找被譽為物理學界「聖杯」的常溫超導體。