臺中市近年經濟發展快速,振興經濟的同時卻也可能伴隨公害污染,尤其民眾對健康權益的意識提升,臺中的空污問題除了引人詬病也成為急迫的挑戰。對於空污議題盧秀燕市長不僅勇於對抗及發表意見,更積極思索改善方針,學習導入科技應用帶來不間斷服務,期望在各行業復甦階段同時強化生活品質,打造疫後新日常。

諸多學術研究均歸納,日常生活中的空氣污染主要有三大來源:工業廢氣與揚塵、汽機車等交通污染源、油煙等生活污染源,這些從呼吸進入人體的微型殺手,嚴重傷害人們的健康。

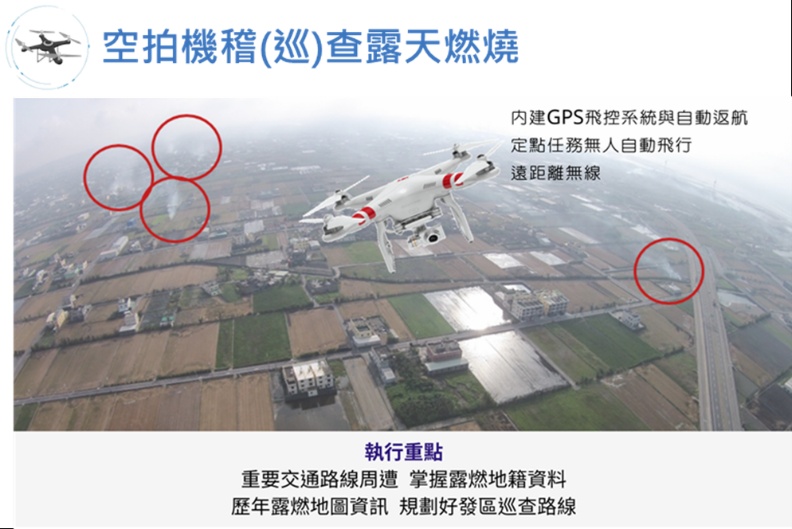

然而,與民生議題相關的空氣污染,其逸散性質往往難以掌握,因此臺中市政府特別針對最相關的區域開發、大型工程及露天燃燒,這些可能受到大氣擴散影響市民視線及健康的污染源,由過去的強力稽查、勸導及輔導,逐步納入高科技辦案來強化源頭控管,多管齊下即時捕捉污染源頭。

經環保署統計,截至2022年9月底止,臺中市細懸浮微粒PM2.5濃度為每立方公尺12.9微克,符合臺灣及日本空氣品質標準15微克以下。

微型高科技巡查 工地沙塵銳減逾2公噸

以往,開發區域與大型工程施作期間會產生許多飛揚塵土、懸浮微粒等污染,環保局接獲民眾通報後,到達現場時往往來不及蒐證。

臺中市政府在轄區內利用空拍機掌握施工狀況,並裝設「雲端影像監視設備(CCTV)」即時監控施工揚塵情形;此外,還導入「微型感測器」即時監測工地周邊空氣品質,若發現污染濃度有上升趨勢達預警值時,可即時透過APP推播相關人員啟動應變,要求加強裸露地覆蓋及增加工區內外灑水頻率,避免空氣污染持續惡化。

目前,臺中市政府已規劃於111年底前完成累計設置170組設備,配合空品預報,截至目前已發布22次推播,透過科技執法及輔導管制。

據臺中市環保局統計,今年共完成6,445處次營建工地輔導查核,削減營建過程中產生的污染物PM10 約2,136公噸,成果斐然。

反轉農業露天燃燒謬誤觀念 公私合力科學減空污

傳統觀念認為在田間燒稻草,可以增加土壤肥沃度,中和土地酸鹼,恢復地力,殺菌防止病蟲害,有助於隔年的耕作。事實上,露天燃燒僅有土壤表層加熱,殺菌有限,而黑灰提供的肥分也容易被雨水沖走,但燃燒時產生的懸浮微粒,對幼童及老年人的呼吸,是嚴峻考驗。

因此,要讓農友不再露天燃燒農業廢棄物的關鍵,即要有效處理農廢資材,同時增加土壤中的助益菌。

在農廢露天燃燒方面,臺中市政府環保局為推出農廢資材免費到府破碎服務,同時也鼓勵農民將農業廢棄物「就地粉碎、翻耕、添加益菌肥再利用」,雙管齊下來減少農業露天燃燒所產生的空氣污染。

值得一提的是,能增加土壤肥沃、抑制壞菌的的益菌肥,市政府透過環評程序,要求台積電、中龍鋼鐵等大型污染源企業提供補助,農民不用自掏腰包購買,大大增加農友使用益菌肥的誘因。

政策要能落實執行,胡蘿蔔與棍子要雙管齊下。臺中市政府首創「智慧雲端影像監控設備」,持續篩選、更新露燃好發點裝設「煙霧判別系統」及「雲端影像監視設備(CCTV)」,達到24小時全天候巡弋、即時捕捉露燃時的影像。

在補助誘因與科技執法下,臺中市農業廢棄物露天燃燒的查獲件數,已從2016年的247件下滑至2021年的僅剩50件,減幅達79%。

餐飲、機車生活排污低碳轉型 科技執法補人力缺口

此外,臺中市政府近年積極推動「藍天白雲行動計畫」,由市長盧秀燕親自主持,跨局處推出十多項精進改善對策,輔導各行業改善空污防制。包含:推動重大空氣污染管制自治條例、局處合作輔導餐飲業油煙改善、推動電動車倍增等全方位積極解決臺中空污問題,讓市民擁有好空氣。

未來,空氣公害常出現的油煙異味、噪音、水污染、廢棄物任意棄置等,臺中市政府將持續精進智慧AIOT監控功能,只要產生污染源就以AI智慧判別,透過雲端網絡自動告警、紀錄儲存,最後自動執行蒐證,讓稽查人員到現場勘查時有現場影像,不僅能提升辦案效率,資料也更能系統性的整理。

(臺中市政府環境保護局 廣告)